Invasive Eingriffe im Magen-Darm-Trakt, wie beispielsweise Darmresektionen, sind häufige chirurgische Maßnahmen, die bei verschiedenen Erkrankungen wie Krebs, entzündlichen Darmerkrankungen oder schweren Divertikulitisfällen notwendig sind. Während diese Verfahren lebensrettend und lebensverbessernd sein können, bringen sie jedoch auch erhebliche Veränderungen für die Funktionsweise des Verdauungstraktes und die Kontinenz der betroffenen Patienten mit sich.

Arten von Darmresektion und invasiven Eingriffen

Teilresektion des Darms:

Eine Teilresektion des Darms bezieht sich auf die operative Entfernung eines bestimmten Abschnitts des Darms. Dies kann notwendig sein, wenn lokale Pathologien wie Tumore oder segmental begrenzte Entzündungen vorliegen. Beispielsweise kann bei lokalisiertem Darmkrebs ein betroffener Darmabschnitt samt seiner versorgenden Blutgefäße und den zugehörigen Lymphknoten entfernt werden, um die Krebsausbreitung zu verhindern. Bei entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn kann eine Teilresektion erforderlich sein, wenn bestimmte Darmsegmente stark entzündet oder vernarbt sind und weder auf medikamentöse noch auf andere therapeutische Maßnahmen ansprechen.

Totale Kolektomie:

Eine totale Kolektomie bezeichnet die vollständige Entfernung des gesamten Dickdarms (Colon). Dieser Eingriff wird oft bei Patienten durchgeführt, die an familiärer adenomatöser Polyposis leiden, einer genetischen Erkrankung, die eine Vielzahl von Polypen im Darm verursacht und das Risiko für Dickdarmkrebs erheblich steigert. Auch bei bestimmten Fällen der Colitis ulcerosa, einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung, kann die totale Kolektomie erforderlich werden, insbesondere wenn die Erkrankung trotz intensiver medikamentöser Therapie nicht kontrolliert werden kann oder Komplikationen auftritt.

Proktokolektomie:

Eine Proktokolektomie ist die Operation, bei der sowohl der Dickdarm als auch das Rektum entfernt werden. Diese radikale Intervention wird in der Regel bei schweren und therapieresistenten Fällen der Colitis ulcerosa oder bei Morbus Crohn durchgeführt, wenn der Enddarm und Teile des Dickdarms betroffen sind und die Lebensqualität der Patienten erheblich beeinträchtigen. In einigen Fällen kann es nach der Proktokolektomie notwendig sein, einen ileoanalen Pouch anzulegen, um die Funktion eines natürlichen Enddarms zu ersetzen und einen dauerhaften Stoma zu vermeiden.

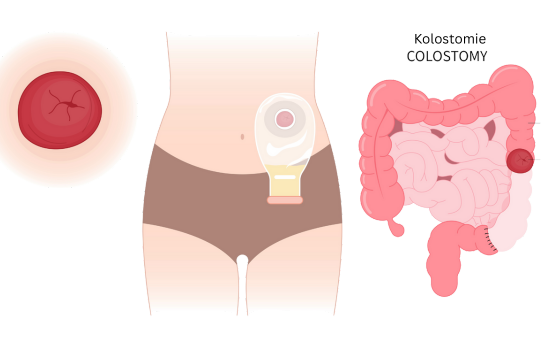

Ileostomie und Kolostomie:

Ileostomie und Kolostomie:

Eine Ileostomie oder Kolostomie ist eine chirurgisch geschaffene Öffnung (Stoma) in der Bauchdecke, durch die Darminhalt ins Freie geleitet wird. Diese Eingriffe werden notwendig, wenn bestimmte Abschnitte des Darms nicht mehr durchgängig sind oder schwere Schädigungen aufweisen. Bei einer Ileostomie wird das Ende des Dünndarms (Ileum) an die Bauchdecke geführt, während bei einer Kolostomie das Ende des Dickdarms (Colon) an die Bauchdecke genäht wird. Diese Maßnahmen können temporär sein, z.B. zur Schonung des Darms nach einer Operation, oder dauerhaft, falls die normale Darmpassage nicht wiederhergestellt werden kann.

Diese chirurgischen Maßnahmen sind individuell an die Bedürfnisse und den Gesundheitszustand der Patienten angepasst und erfordern eine sorgfältige präoperative Planung sowie eine nachfolgende Betreuung und Unterstützung durch ein spezialisiertes medizinisches Team.

Folgen für die Kontinenz

Verändertes Stuhlgangsmuster:

Nach einer Darmresektion kann es zu Veränderungen in der Häufigkeit und Konsistenz des Stuhls kommen. Die Patienten könnten häufiger und wässriger Stuhl, Durchfall oder vermehrten Drang verspüren. Dies hängt stark davon ab, welcher und wie viel Darm entfernt wurde.

Reduzierte Absorptionskapazität:

Besonders bei dehnenden Abschnitten wie dem Dünndarm kann eine Reduktion des absorbierenden Oberflächenareals zu einer schlechteren Nährstoff- und Flüssigkeitsaufnahme führen. Dies kann Durchfälle verstärken und die Kontinenz beeinträchtigen.

Kontinenzverlust und Inkontinenz:

Wenn der Enddarm betroffen ist oder die normale Reservoirfunktion des Darms stark beeinträchtigt wurde, kann es zu Problemen mit der Kontrolle des Stuhlgangs kommen. Die Patienten könnten unfreiwilligen Stuhlabgang (Stuhlinkontinenz) erleiden, was die Lebensqualität massiv beeinträchtigen kann.

Ersatzreservoire (Pouch) und Funktionseinschränkungen:

Bei der Anlage eines Pouches aus Dünndarmsegmenten, wie es nach einer Proktokolektomie üblich ist, kann es zu Anpassungsproblemen kommen. Diese Konstruktionen benötigen Zeit, um effizient zu werden und verursachen in der Übergangsphase oft Kontrollprobleme.

Umgang mit den Folgen und Therapieansätze

Ernährungsanpassung:

Eine angepasste Diät kann helfen, den Stuhl zu regulieren. Ballaststoffreiche Ernährung, ausreichende Flüssigkeitszufuhr und das Vermeiden von Lebensmitteln, die Blähungen und Durchfall fördern, sind hier wesentlich.

Rehabilitation und Beckenbodentraining:

Physiotherapeutische Maßnahmen, besonders Beckenbodentraining, können die Muskulatur stärken und die Kontrolle verbessern.

Medikamentöse Therapie:

Antidiarrhoika, Probiotika und andere medikamentöse Ansätze können helfen, die Darmfunktion zu stabilisieren und die Stuhlfrequenz zu kontrollieren.

Kontinenzfördernde Chirurgie:

In schwerwiegenden Fällen der Inkontinenz kann eine weitere chirurgische Intervention nötig sein, wie z.B. die Anlage eines künstlichen Schließmuskels oder andere restaurative Eingriffe.

Psychosoziale Aspekte

Ein wichtiger, oft unterschätzter Aspekt ist die psychologische Belastung, die mit Kontinenzproblemen einhergeht. Betroffene Patienten können schwerwiegende emotionale und soziale Einschränkungen erleben, die depressive Erkrankungen und soziale Isolation fördern können. Beratungsangebote und psychologische Unterstützung sind daher essenziell für eine ganzheitliche Behandlung.

Invasive Eingriffe im Magen-Darm-Trakt, insbesondere Darmresektionen, sind komplexe Operationen mit tiefgreifenden Auswirkungen auf die Kontinenz. Die postoperativen Folgen erfordern einen umfassenden Ansatz zur Nachsorge, der sowohl physische als auch psychische Aspekte berücksichtigt. Eine gezielte Ernährungsberatung, Physiotherapie sowie eventuell weitere chirurgische Maßnahmen sind zentrale Komponenten, um die Lebensqualität der Patienten zu erhalten und zu verbessern.