Menschen, die an Stuhlinkontinenz leiden, haben Schwierigkeiten, Darmgase, Darmschleim oder Stuhlgang zurückzuhalten. Das bedeutet, dass sie ihren Darm manchmal unfreiwillig entleeren, was den Alltag stark beeinträchtigen kann. Die gute Nachricht ist, dass man häufig etwas dagegen tun kann.

Was ist Stuhlinkontinenz?

Stuhlinkontinenz bedeutet, dass jemand die Kontrolle über seinen Darm verloren hat. Das kann dazu führen, dass man ohne Vorwarnung Darmgase, Schleim oder Stuhlgang verliert. Dieses Problem wird umgangssprachlich oft als Darmschwäche bezeichnet. Der medizinische Fachbegriff lautet anorektale Inkontinenz. Ein ähnliches Problem gibt es auch mit der Blase, was als Harninkontinenz bekannt ist.

Wie stark ist Stuhlinkontinenz?

Die Schwere von Stuhlinkontinenz kann bei jedem Betroffenen unterschiedlich sein. Bei manchen Menschen tritt das Problem häufiger und stärker auf als bei anderen.

Die unterschiedlichen Formen der Stuhlinkontinenz

Es gibt unterschiedliche Formen der Stuhlinkontinenz, die sich in ihrer Ursache und Ausprägung unterscheiden.

Die Hauptformen im Überblick:

- Neurogene Inkontinenz: Diese Form der Inkontinenz tritt auf, wenn die Nerven, welche die Darmbewegungen und den Schließmuskel kontrollieren, gestört sind. Das bedeutet, dass das Gehirn und das Rückenmark nicht mehr richtig mit dem Darm kommunizieren können. Dies kann beispielsweise nach einer Rückenmarksverletzung oder bei bestimmten neurologischen Erkrankungen auftreten.

- Muskuläre Inkontinenz: Hierbei handelt es sich um eine Schwäche oder einen Defekt in den Muskeln, die den After kontrollieren (Sphinkter ani externus und internus). Wenn diese Muskeln nicht richtig funktionieren, kann der Stuhl nicht gehalten werden. Ursachen dafür können Verletzungen (z.B. nach einer Geburt oder einer Operation) oder altersbedingter Muskelabbau sein.

- Konsistenzbedingte Inkontinenz: Wenn der Stuhl zu flüssig oder zu breiig ist, kann er schwieriger kontrolliert werden. Dies kann durch Durchfälle oder chronische Darmerkrankungen wie Reizdarmsyndrom hervorgerufen werden. Auch ein ungesunder Lebensstil oder bestimmte Medikamente können die Stuhlkonsistenz beeinflussen und zu Problemen führen.

- Überlaufinkontinenz: Diese Form tritt auf, wenn der Darm nicht vollständig entleert wird und es zu einer Stauung kommt. Häufig wird dies durch eine Blockade im Enddarm (wie z.B. eine Stuhlimpaktion, bei der harter Stuhl den Darm blockiert) verursacht. Dies kann dazu führen, dass flüssiger Stuhl an der Blockade vorbei austritt, was man als paradoxe Diarrhoe bezeichnet.

- Mischformen der Stuhlinkontinenz: In vielen Fällen entstehen Probleme durch eine Kombination der oben genannten Ursachen. Mehrere Faktoren können gleichzeitig zusammenwirken und die Kontrolle über den Stuhlgang erschweren.

Die unterschiedlichen Symptome

Stuhlinkontinenz kann sich in einer Vielzahl von Symptomen und Schweregraden manifestieren. Einige der häufigsten Beschwerden umfassen:

- Leichter Stuhlverlust: Manche Betroffene erfahren lediglich gelegentlichen, unkontrollierbaren Verlust kleiner Mengen an Stuhl, oftmals in Verbindung mit dem Abgang von Winden. Dies kann insbesondere im Alltag und Sozialleben zu unangenehmen Situationen führen.

- Dranginkontinenz: Hierbei tritt ein plötzlich starker Stuhldrang auf, der so intensiv ist, dass die Person es nicht rechtzeitig zur Toilette schafft. Diese Form der Inkontinenz wird oft als äußerst belastend empfunden und kann die Lebensqualität erheblich einschränken.

- Ständiger Stuhlverlust: Einige Betroffene haben Schwierigkeiten, den Schließmuskel so zu kontrollieren, dass ständig eine geringe Menge Stuhl austritt.

- Gefühl einer inkompletten Darmentleerung: Viele Menschen mit Stuhlinkontinenz berichten, dass sie trotz eines Toilettengangs das Gefühl haben, dass der Darm nicht vollständig entleert ist.

- Chronischer Durchfall: Permanenter oder immer wiederkehrender Durchfall kann die Symptome der Stuhlinkontinenz erheblich verschlimmern.

- Veränderungen der Stuhlgewohnheiten: Betroffene können Änderungen in der Häufigkeit des Stuhlgangs erleben.

- Schmerzen oder Beschwerden im Abdomen: Schmerzen oder allgemeine Beschwerden im Bauchbereich, die oft von Blähungen oder einem Völlegefühl begleitet werden, sind ebenfalls häufige Begleiterscheinungen.

- Psychische Belastung: Die Unsicherheit und Angst vor einem unkontrollierten Stuhlverlust können zu erheblichen Verlustängsten, sozialem Rückzug und Depressionen führen.

Die Intensität und der Verlauf der Symptome hängen oft stark von der Ursache ab, wie etwa neurologischen Erkrankungen, muskulären oder strukturellen Problemen im Beckenbodenbereich oder entzündlichen Darmerkrankungen. Zur besseren Bewältigung und Behandlung der Stuhlinkontinenz ist es wichtig, die genauen Ursachen medizinisch abklären zu lassen.

Grad I (Leichte Inkontinenz)

Unfähigkeit, Winde zu kontrollieren.

Geringfügige Verschmutzungen der Unterwäsche mit Stuhl sind möglich.

Grad II (Mittlere Inkontinenz)

Unfähigkeit, flüssigen Stuhl zu kontrollieren.

Gelegentliche Unfälle mit weichem Stuhl, insbesondere bei Dringlichkeitsempfinden.

Grad III (Schwere Inkontinenz)

Unfähigkeit, festen Stuhl zu kontrollieren.

Häufige und unvorhersehbare Stuhlabgänge, die eine erhebliche Beeinträchtigung der Lebensqualität mit sich bringen.

Welche Ursachen hat Stuhlinkontinenz?

Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten im Überblick

Leiden Sie unter Stuhlinkontinenz und suchen nach Antworten? Sie sind nicht allein. Stuhlinkontinenz ist ein komplexes medizinisches Problem, das durch unterschiedliche Faktoren hervorgerufen werden kann. Betroffene sind oft verzweifelt und möchten wissen, was hinter ihren Beschwerden steckt und wie sie diese lindern können.

In diesem Artikel haben wir für Sie die zwölf häufigsten Ursachen für Stuhlinkontinenz zusammengefasst und zeigen Ihnen die passenden Behandlungsmöglichkeiten auf. Jede Ursache bringt ihre eigenen Herausforderungen mit sich und erfordert spezifische therapeutische Maßnahmen.

Erfahren Sie im Folgenden mehr über die individuellen Auslöser und welche Behandlungsmethoden Ihnen möglicherweise helfen können, Ihre Lebensqualität zu verbessern.

Lesen Sie weiter, um fundierte Informationen und praktische Tipps zu erhalten, die Ihnen helfen können, Ihre Beschwerden zu verstehen und gezielt anzugehen.

1. Ungleichgewicht des Mikrobioms (die Gemeinschaft von Mikroorganismen)

Ein Ungleichgewicht des Mikrobioms kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, welche die Zusammensetzung und Funktion der Mikroorganismen im Darm stören. Dazu gehören ungesunde Ernährung, der übermäßige Einsatz von Antibiotika und chronischer Stress. Ein gestörtes Mikrobiom kann zu Gesundheitsproblemen wie Verdauungsstörungen, Entzündungen und einem geschwächten Immunsystem führen. Studien zeigen zudem, dass ein Ungleichgewicht der Darmflora auch mit Stuhlinkontinenz sowie psychischen Erkrankungen wie Depressionen und Angststörungen in Verbindung stehen kann. Daher sind Maßnahmen wie die Aufnahme von Probiotika und eine ballaststoffreiche Ernährung wichtig, um die Darmflora zu unterstützen und Stuhlinkontinenz vorzubeugen.

.- Übermäßige Verwendung von Antibiotika:

Wie es die Darmflora zerstört: Antibiotika sollen bakterielle Infektionen bekämpfen, indem sie die Bakterien abtöten oder deren Wachstum hemmen. Jedoch unterscheiden sie in der Regel nicht zwischen pathogenen (krankheitserregenden) und nützlichen Bakterien. Dadurch können sie auch die nützlichen Mikroorganismen im Darm, die sogenannte Darmflora, schädigen oder sogar vollständig zerstören.

Konsequenzen:

- Reduzierte Bakterienvielfalt: Eine gesunde Darmflora besteht aus einer Vielzahl verschiedener bakterieller Arten. Antibiotika können die Diversität dieser Bakterien verringern.

- Erhöhte Anfälligkeit für Infektionen: Eine gestörte Darmflora kann die Abwehrkräfte schwächen, wodurch der Darm anfälliger für schädliche Mikroorganismen wird.

- Verdauungsprobleme: Ein Ungleichgewicht der Darmflora kann zu Verdauungsstörungen wie Durchfall, Blähungen und Bauchschmerzen führen.

- Langfristige Gesundheitseffekte: Studien legen nahe, dass eine gestörte Darmflora mit einer Reihe von chronischen Krankheiten verbunden sein könnte, einschließlich entzündlicher Darmerkrankungen, Allergien und sogar Stoffwechselstörungen wie Adipositas und Diabetes.

.

- Ernährung

Ballaststoffarme Ernährung: Ballaststoffe sind unverdauliche Pflanzenbestandteile, die eine wichtige Rolle für eine gesunde Darmflora spielen. Sie dienen als Futter für nützliche Darmbakterien, die sie in kurzkettige Fettsäuren umwandeln. Diese Fettsäuren sind wichtig für die Darmgesundheit und haben entzündungshemmende Eigenschaften.

Zucker- und fettreiche Ernährung: Eine Ernährung, die reich an Zucker und gesättigten Fettsäuren ist, kann das Wachstum von weniger günstigen Bakterienarten fördern, während nützliche Bakterienstämme unterdrückt werden. Dies kann das Mikrobiom aus dem Gleichgewicht bringen.

Konsequenzen:

- Darmdysbiose: Ein Ungleichgewicht in der Darmflora (Dysbiose) kann zu einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen führen, einschließlich chronischer Entzündungen, Verdauungsstörungen und einer geschwächten Immunantwort.

- Erhöhtes Risiko für chronische Erkrankungen: Eine suboptimale Darmflora wird mit Erkrankungen wie Diabetes, Fettleibigkeit und Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht.

- Negative Effekte auf das Immunsystem: Da ein großer Teil des Immunsystems im Darm verortet ist, kann eine ungesunde Darmflora die Immunabwehr schwächen.

- Infektionen:

Bakterielle Infektionen: Bakterielle Infektionen können durch pathogene Bakterienstämme verursacht werden, die die gesunde Darmflora überwältigen und stören können.

Virale Infektionen: Viren können die Darmzellen direkt befallen und so die Integrität der Darmbarriere und die Funktion des Mikrobioms beeinträchtigen.

Parasitische Infektionen: Parasiten wie Giardia oder Amöben können ebenfalls die Darmgesundheit beeinträchtigen, indem sie die Struktur und Komposition der Darmflora verändern.

Konsequenzen:

- Akute Beschwerden: Infektionen können zu akuten Symptomen wie Durchfall, Übelkeit und Bauchschmerzen führen.

- Langfristige Störungen: Wiederholte oder schwere Infektionen können die Darmflora nachhaltig stören und das Darmmikrobiom langfristig aus dem Gleichgewicht bringen.

- Systemische Effekte: Eine geschwächte Darmflora kann das Immunsystem schwächen und die allgemeine Gesundheit beeinträchtigen, indem sie chronische Entzündungen fördert.

- Mögliche Behandlung

Ballaststoffe: Ballaststoffe sind unverdauliche Pflanzenbestandteile, die eine wichtige Rolle für eine gesunde Darmflora spielen. Sie dienen als Futter für nützliche Darmbakterien, die sie in kurzkettige Fettsäuren umwandeln. Diese Fettsäuren sind wichtig für die Darmgesundheit und haben entzündungshemmende Eigenschaften.

Zucker- und fettreiche Ernährung: Eine Ernährung, die reich an Zucker und gesättigten Fettsäuren ist, kann das Wachstum von weniger günstigen Bakterienarten fördern, während nützliche Bakterienstämme unterdrückt werden. Dies kann das Mikrobiom aus dem Gleichgewicht bringen.

Konsequenzen:

- Darmdysbiose: Ein Ungleichgewicht in der Darmflora (Dysbiose) kann zu einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen führen, einschließlich chronischer Entzündungen, Verdauungsstörungen und einer geschwächten Immunantwort.

- Erhöhtes Risiko für chronische Erkrankungen: Eine suboptimale Darmflora wird mit Erkrankungen wie Diabetes, Fettleibigkeit und Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht.

- Negative Effekte auf das Immunsystem: Da ein großer Teil des Immunsystems im Darm verortet ist, kann eine ungesunde Darmflora die Immunabwehr schwächen.

2. Altersbedingte Veränderungen

Mit fortschreitendem Alter unterliegt unser Körper einer Vielzahl an Veränderungen, die zahlreiche Aspekte der Gesundheit und des Wohlbefindens beeinflussen können. Besonders deutlich zeigen sich diese Veränderungen im Bereich der Muskelkraft und Nervenempfindlichkeit, was sich auch auf die Darmfunktion auswirken kann. Auch das Immunsystem wird im Alter schwächer, wodurch die Anfälligkeit für Infektionen und Krankheiten erhöht ist. Ebenso können sich kognitive Fähigkeiten und Gedächtnisleistung im Laufe der Jahre verschlechtern, was zu Herausforderungen im Alltag führen kann.- Reduzierte Elastizität und Muskelkraft

Was passiert: Mit zunehmendem Alter degenerieren Muskel- und Bindegewebe, was zu einer verringerten Elastizität und Kraft der Muskeln führt. Dies betrifft auch die Muskulatur im Bereich des Darms und des Beckenbodens.

Konsequenzen:

- Schwächere Darmmuskulatur: Die reduzierte Muskelkraft kann die Darmbewegungen beeinträchtigen und so zu Unregelmäßigkeiten im Stuhlgang führen.

- Vermehrte Stuhlinkontinenz: Die fehlende Muskelkraft und Elastizität kann die Kontrolle über die Darmentleerung erschweren.

- Beeinträchtigung des Beckenbodens: Ein schwächerer Beckenboden trägt ebenfalls zur verschlechterten Kontrolle bei.

.

- Abnahme der Nervenempfindlichkeit

Was passiert: Im Alter kommt es häufig zu einem Rückgang der Nervenfunktion, was eine verminderte Empfindlichkeit und Reaktionsfähigkeit zur Folge hat. Dadurch kann die Koordination und Steuerung der Darmbewegungen beeinträchtigt werden.

Konsequenzen:

- Schwächere Reflexe: Verminderte Nervenempfindlichkeit kann dazu führen, dass Signale zur Darmentleerung verspätet oder gar nicht erkannt werden.

- Eingeschränkte Darmregulation: Dies kann die Frequenz und Konsistenz des Stuhlgangs negativ beeinflussen.

- Mögliche Behandlung

- Physiotherapie: Spezifisches Beckenbodentraining kann helfen, die Muskelkraft zu erhalten und die Funktion des Beckenbodens zu unterstützen. Dies kann dazu beitragen, die Darmaktivität zu regulieren und Verstopfungen vorzubeugen.

- Ernährungsberatung: Eine angepasste Ernährung, reich an Ballaststoffen, kann helfen, die Verdauung zu regulieren und einer Verstopfung entgegenzuwirken. Wichtig ist auch eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr.

- Medikamentöse Therapie: In einigen Fällen können Medikamente zur Unterstützung der Darmfunktion sinnvoll sein. Hierzu zählen beispielsweise Abführmittel oder prokinetische Medikamente, die die Darmbewegungen anregen.

Diese Maßnahmen können helfen, altersbedingten Veränderungen entgegenzuwirken und die Lebensqualität im fortgeschrittenen Alter zu verbessern.

3. Prolaps und Beckenbodenschwäche

Ein Prolaps und eine Beckenbodenschwäche sind verbreitete Probleme, die die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen können. Diese Erkrankungen betreffen häufig den Enddarm und die Beckenbodenmuskulatur und führen zu Symptomen wie Inkontinenz, Schmerzen und einem Gefühl von Schwere. Diese Beschwerden können den Alltag stark einschränken und zu sozialer Isolation führen. Zudem gehen sie oft mit vermindertem Selbstwertgefühl und emotionaler Belastung einher, was den Leidensdruck erhöht. Effiziente Therapien und präventive Maßnahmen sind daher essenziell, um Betroffene zu unterstützen und ihre Lebensqualität zu verbessern.en.- Rektalprolaps

Chronische Verstopfung:

Chronische Verstopfung zwingt Personen häufig dazu, beim Stuhlgang stark zu pressen. Dieser wiederholte Druck belastet die Beckenbodenmuskulatur erheblich und kann langfristig die Gewebestrukturen schwächen.

Geburtskomplikationen:

Wiederholte Schwangerschaften und schwierige Geburten können die Beckenbodenmuskulatur und das umliegende Gewebe beschädigen. Speziell große Babys und lange Geburtsphasen erhöhen das Risiko für Prolaps.

Erhöhtes Alter:

Mit zunehmendem Alter verliert das Gewebe natürlicherweise an Elastizität. Dieser altersbedingte Verlust der Gewebefestigkeit kann zu einem erhöhten Risiko für den Rektalprolaps führen.

Neurologische Erkrankungen:

Krankheiten wie Multiple Sklerose oder Spina bifida können die Nervenfunktion beeinträchtigen, die die Kontrolle über die Beckenbodenmuskulatur und den Enddarm steuern. Diese neurologischen Defizite tragen ebenfalls zur Risikoerhöhung eines Prolapses bei.

- Beckenbodenschwäche als Ursache

Beckenbodenschwäche tritt häufig nach Geburten oder aufgrund von Übergewicht oder chronischem Husten auf und kann zu erheblichen Beschwerden führen.

Ursachen:

- Schwangerschaft und Geburt: Die Belastung des Beckenbodens durch das Gewicht des Fötus und den Geburtsvorgang kann zu einer Überdehnung oder Schädigung der Beckenbodenmuskulatur führen. Besonders riskant sind operative Geburten oder sehr große Babys.

- Chirurgische Eingriffe: Operationen im Beckenbereich, wie Hysterektomien oder Eingriffe an der Blase, können den Beckenboden schwächen. Das Risiko erhöht sich, wenn Nervenstrukturen beschädigt werden.

- Übergewicht und Fettleibigkeit: Übermäßiges Körpergewicht fügt der Beckenbodenmuskulatur zusätzlichen Druck zu. Dies kann zu einer Schwächung der Muskulatur und letztlich zur Inkontinenz führen.

- Chronisches Husten: Länger andauernder Husten aufgrund von Rauchen, chronischer Bronchitis oder Asthma erhöht den intra-abdominalen Druck und belastet den Beckenboden.

- Genetische Faktoren: Schwaches Bindegewebe kann vererbt werden, wodurch das Risiko für eine Beckenbodenschwäche erhöht wird. Auch hormonelle Veränderungen können eine Rolle spielen.

- Mögliche Behandlung

Konservative Maßnahmen:

Konservative Maßnahmen beinhalten nicht-chirurgische Ansätze zur Behandlung des Prolapses. Beckenbodentraining, das speziell auf die Stärkung der Beckenbodenmuskulatur abzielt, kann helfen, die Muskelkraft wiederherzustellen und zu erhalten. Ernährungsanpassungen, insbesondere eine ballaststoffreiche Ernährung, können die Verdauung verbessern und die Belastung beim Stuhlgang verringern.

Chirurgische Eingriffe:

Wenn konservative Maßnahmen nicht ausreichen, können chirurgische Eingriffe erforderlich werden. Die Chirurgie zielt darauf ab, den Prolaps zu reparieren und die normale Funktion des Enddarms wiederherzustellen. Hierzu gibt es verschiedene Techniken, wie die Rektumpexie, bei der das Rektum fixiert wird, um einen erneuten Prolaps zu verhindern.

Physiotherapie:

Regelmäßiges Beckenbodentraining unter Anleitung eines geschulten Physiotherapeuten kann helfen, die Beckenbodenmuskulatur zu stärken und ihre Funktion wiederherzustellen. Übungen wie Kegel-Übungen sind oft Bestandteil der Therapie.

Lebensstilanpassungen:

Gewichtsreduktion bei übergewichtigen Patienten kann den Druck auf den Beckenboden erheblich reduzieren. Auch das Vermeiden von schwerem Heben und das Behandeln von chronischem Husten können hilfreich sein. Eine Ernährungsanpassung, die reich an Ballaststoffen ist, kann ebenfalls dazu beitragen, den intra-abdominalen Druck zu kontrollieren.

Chirurgische Maßnahmen:

In schweren Fällen kann ein chirurgischer Eingriff notwendig sein. Zu den gängigen Verfahren zählen die Sakrokolpopexie, bei der der Scheidenstumpf an der Wirbelsäule befestigt wird, und die Colpocleisis, bei der die Scheidenwände teilweise verschlossen werden, um den Prolaps zu beheben.

4. Medikamentöse Nebenwirkungen

Medikamente können Nebenwirkungen auf die Darmfunktion haben, die zur Entwicklung von Stuhlinkontinenz beitragen können. Bestimmte Medikamente wie Abführmittel, Antidepressiva und Anticholinergika sind hierfür bekannt. Diese Arzneimittel können die natürliche Darmbewegung entweder zu stark stimulieren oder hemmen, wodurch eine unkontrollierte Darmentleerung auftreten kann. Ebenso können sie das Gleichgewicht der Darmflora stören und zu Reizungen der Darmschleimhaut führen. Eine sorgfältige Überwachung und gegebenenfalls Anpassung der Medikation durch einen Arzt sind daher essenziell, um solche Nebenwirkungen zu minimieren.- Medikamente mit Einfluß auf den Darm

Abführmittel:

Langfristiger Gebrauch von Abführmitteln kann die normale Darmfunktion beeinträchtigen. Der Darm gewöhnt sich an die ständige Stimulation und verliert seine Fähigkeit zur selbstständigen Bewegung, was langfristig die natürliche Stuhlkontrolle schwächen kann.

Antidepressiva:

Antidepressiva, insbesondere selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRIs), können die Darmmotilität beeinflussen. Diese Medikamente wirken auf das zentrale Nervensystem und können die Muskelkontraktionen des Darms verlangsamen oder beschleunigen, was zu Inkontinenz führen kann.

Anticholinergika:

Anticholinergische Medikamente hemmen die Wirkung von Acetylcholin, einem Neurotransmitter, der für die Muskelbewegungen im Darm verantwortlich ist. Diese Hemmung kann die Darmbewegungen verlangsamen und zur Stuhlinkontinenz beitragen.

.

- Mögliche Behandlung

Medikamentenanpassung:

Die erste Maßnahme besteht meist in der Überprüfung und Anpassung der Medikation. Dies sollte immer in Absprache mit dem behandelnden Arzt erfolgen. Ein Wechsel zu anderen Medikamenten oder eine Dosisanpassung kann die Symptome reduzieren oder eliminieren.

Alternative Therapien:

In einigen Fällen können nicht-medikamentöse Alternativen wirksam sein. Hierzu zählen Naturheilmittel, Akupunktur oder Psychotherapie, die als ergänzende oder alternative Maßnahmen zur Behandlung der zugrunde liegenden Erkrankung eingesetzt werden können.

Ernährungsberatung:

Eine ballaststoffreiche Ernährung kann die Darmgesundheit fördern und die Darmbewegungen regulieren. Die Beratung durch einen Ernährungsberater kann helfen, individuelle Ernährungspläne zu erstellen, um den Darm zu unterstützen und die Symptome der Stuhlinkontinenz zu mindern.

5. Strahlentherapie

Eine Strahlentherapie, insbesondere im Beckenbereich, kann das Darmgewebe und die Nervenstrukturen schädigen und dadurch zur Stuhlinkontinenz führen. Dies kann das tägliche Leben der Betroffenen erheblich beeinträchtigen und erfordert oft eine umfassende medizinische Nachsorge. Neben physischer Rehabilitation wird häufig auch psychologische Unterstützung notwendig, um den Patienten bei der Bewältigung der emotionalen Belastungen zu helfen.

.- Gewebeschädigung Die ionisierende Strahlung der Strahlentherapie kann sowohl die Schleimhaut als auch die tieferen Gewebeschichten des Darms schädigen. Dies führt zu einer Vernarbung und Verhärtung des Gewebes, was die normale Beweglichkeit und Elastizität des Darms beeinträchtigt. Diese Schäden sind oft irreversibel und beeinträchtigen langfristig die Darmfunktion.

.

- Mögliche Behandlung

Medikamentöse Therapie:

Medikamente können helfen, die Symptome der Strahlenschäden zu lindern. Hierzu zählen entzündungshemmende Mittel, die die Entzündung und Schwellung im Darm reduzieren. In einigen Fällen können auch Schmerzmittel und Medikamente zur Regulierung der Darmtätigkeit notwendig sein.

Physiotherapie:

Beckenbodentraining unter Anleitung eines Physiotherapeuten kann helfen, die Funktion der Schließmuskeln zu verbessern. Durch gezielte Übungen lassen sich die Muskelkraft und die Kontrolle über den Stuhlgang verbessern, was die Inkontinenzsymptome lindern kann.

Ernährungsberatung:

Eine angepasste Ernährung ist oft ein wichtiger Bestandteil der Therapie. Eine spezielle Diät, die auf die individuellen Bedürfnisse und Beschwerden abgestimmt ist, kann helfen, die Darmprobleme zu lindern. Eine ballaststoffreiche Ernährung und ausreichende Flüssigkeitszufuhr sind hierbei besonders wichtig, um die Darmtätigkeit zu regulieren.

7. Reizdarmsyndroms (RDS)

Das Reizdarmsyndrom (RDS) ist eine häufige Darmerkrankung, die durch eine Dysfunktion der Darmbewegung und Überempfindlichkeit des Darms gekennzeichnet ist. Stress, bestimmte Nahrungsmittel und eine gestörte Darmflora spielen eine Rolle bei der Entstehung von RDS.

- Ursachen für ein Reizdarmsyndrom

- Gestörte Darmbewegungen (Motilität): Menschen mit RDS können abnormale Kontraktionen der Darmmuskulatur haben, was zu Krämpfen, Schmerzen und veränderten Stuhlgewohnheiten führt.

- Veränderte Darmflora: Ein Ungleichgewicht in der Darmmikrobiota (den Bakterien im Darm) kann eine Rolle bei der Entwicklung von RDS spielen. Eine Dysbiose, also die Störung des Gleichgewichts zwischen guten und schlechten Bakterien, kann die Symptome verschlimmern.

- Erhöhte Empfindlichkeit des Darms: Menschen mit RDS haben oft eine erhöhte Schmerzempfindlichkeit im Darmtrakt. Dies wird als viszerale Hypersensibilität bezeichnet.

- Ernährungsfaktoren: Bestimmte Nahrungsmittel und Getränke können Symptome auslösen oder verschlimmern. Dazu gehören fetthaltige Lebensmittel, Milchprodukte, Kohlensäurehaltige Getränke, Kaffee, Alkohol und bestimmte Obstsorten wie Äpfel und Pflaumen.

- Psychische Faktoren: Stress, Angst und Depression sind häufig mit RDS assoziiert. Diese emotionalen Zustände können die Darmfunktionsweise beeinflussen und Symptome verschlimmern.

- Entzündungen und Infektionen: Einige Menschen entwickeln RDS nach einer schweren Darminfektion (postinfektiöser Reizdarm). Auch leichte chronische Entzündungen im Darm können zur Symptomatik beitragen.

- Hormonschwankungen: Insbesondere Frauen berichten, dass ihre Symptome im Zusammenhang mit dem Menstruationszyklus variieren, was auf eine hormonelle Beteiligung hindeutet.

- Genetik: Es gibt Hinweise darauf, dass genetische Faktoren eine Rolle spielen können, da RDS in Familien gehäuft auftreten kann.

- Serotonin-Ungleichgewicht: Serotonin ist ein Neurotransmitter, der nicht nur im Gehirn, sondern auch im Darm eine wichtige Rolle spielt. Ein Ungleichgewicht kann die Darmbewegungen und Empfindlichkeit beeinflussen.

Es ist wichtig anzumerken, dass RDS eine komplexe Erkrankung ist und häufig eine Kombination mehrerer dieser Faktoren zur Entstehung und Aufrechterhaltung der Symptome beiträgt. Eine individuelle Diagnose und Therapieplanung durch medizinische Fachkräfte ist daher entscheidend für das Management der Erkrankung.

- Behandlung Reizdarmsyndrom

- Die Behandlung des Reizdarmsyndroms (RDS) hängt von den individuellen Symptomen und deren Schweregrad ab. Es gibt keine universelle Heilung für RDS, aber verschiedene Behandlungsansätze können helfen, die Symptome zu lindern und die Lebensqualität zu verbessern. Hier sind einige mögliche Behandlungsoptionen:

Ernährungsumstellung

- FODMAP-arme Diät: Diese Diät zielt darauf ab, bestimmte fermentierbare Kohlenhydrate (FODMAPs) zu reduzieren, die Blähungen und andere Symptome auslösen können.

- Ernährungstagebuch: Das Führen eines Tagebuchs kann helfen, problematische Lebensmittel zu identifizieren.

- Ballaststoffe: Lösliche Ballaststoffe wie Flohsamenschalen können hilfreich sein, während unlösliche Ballaststoffe manchmal Symptome verschlimmern können.

Medikamentöse Therapie

- Krampflösende Mittel (Antispasmodika): Diese können helfen, Darmkrämpfe zu lindern. Beispiele sind Mebeverin und Butylscopolamin.

- Abführmittel: Für Menschen mit Verstopfung-dominantem RDS können Ballaststoffpräparate oder osmotische Abführmittel wie Polyethylenglykol hilfreich sein.

- Antidiarrhoika: Bei Durchfall-dominantem RDS können Mittel wie Loperamid die Symptome kontrollieren.

- Antidepressiva: Niedrig dosierte trizyklische Antidepressiva oder selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRIs) können bei Schmerzen und viszeraler Hypersensibilität helfen.

- Probiotika: Bestimmte Stämme von Probiotika können helfen, das Gleichgewicht der Darmflora wiederherzustellen.

Lebensstiländerungen

- Stressmanagement: Techniken wie Yoga, Meditation, progressive Muskelentspannung und Atemübungen können helfen, den Stresslevel zu reduzieren.

- Regelmäßige körperliche Aktivität: Bewegung kann die Darmfunktion unterstützen und das allgemeine Wohlbefinden verbessern.

Verhaltenstherapie

- Kognitive Verhaltenstherapie (KVT): Diese Therapieform kann helfen, negative Gedankenmuster zu ändern und besser mit Stress und Angst umzugehen.

- Hypnotherapie: Diese hat sich bei einigen Patienten als effektiv erwiesen, um die Symptome von RDS zu lindern.

Alternative Therapien

- Akupunktur: Einige Menschen finden, dass Akupunktur hilft, ihre Symptome zu lindern.

- Pflanzliche Präparate: Pfefferminzöl in enterischer Beschichtung kann bei Darmkrämpfen helfen, und Kamille kann beruhigend wirken.

Ärztliche Unterstützung

- Regelmäßige Arztbesuche: Enge Zusammenarbeit mit einem Gastroenterologen oder anderen Fachärzten kann helfen, den besten Behandlungsplan zu finden.

- Biofeedback: Diese Methode kann helfen, die Kontrolle über bestimmte Körperfunktionen zu verbessern und die Symptome zu lindern.

Es ist wichtig, dass jede Behandlung individuell angepasst wird und unter ärztlicher Aufsicht erfolgt, da die Reaktion auf Therapien sehr unterschiedlich sein kann.

- Veränderte Darmflora: Ein Ungleichgewicht in der Darmmikrobiota (den Bakterien im Darm) kann eine Rolle bei der Entwicklung von RDS spielen. Eine Dysbiose, also die Störung des Gleichgewichts zwischen guten und schlechten Bakterien, kann die Symptome verschlimmern.

- Erhöhte Empfindlichkeit des Darms: Menschen mit RDS haben oft eine erhöhte Schmerzempfindlichkeit im Darmtrakt. Dies wird als viszerale Hypersensibilität bezeichnet.

- Ernährungsfaktoren: Bestimmte Nahrungsmittel und Getränke können Symptome auslösen oder verschlimmern. Dazu gehören fetthaltige Lebensmittel, Milchprodukte, Kohlensäurehaltige Getränke, Kaffee, Alkohol und bestimmte Obstsorten wie Äpfel und Pflaumen.

- Psychische Faktoren: Stress, Angst und Depression sind häufig mit RDS assoziiert. Diese emotionalen Zustände können die Darmfunktionsweise beeinflussen und Symptome verschlimmern.

- Entzündungen und Infektionen: Einige Menschen entwickeln RDS nach einer schweren Darminfektion (postinfektiöser Reizdarm). Auch leichte chronische Entzündungen im Darm können zur Symptomatik beitragen.

- Hormonschwankungen: Insbesondere Frauen berichten, dass ihre Symptome im Zusammenhang mit dem Menstruationszyklus variieren, was auf eine hormonelle Beteiligung hindeutet.

- Genetik: Es gibt Hinweise darauf, dass genetische Faktoren eine Rolle spielen können, da RDS in Familien gehäuft auftreten kann.

- Serotonin-Ungleichgewicht: Serotonin ist ein Neurotransmitter, der nicht nur im Gehirn, sondern auch im Darm eine wichtige Rolle spielt. Ein Ungleichgewicht kann die Darmbewegungen und Empfindlichkeit beeinflussen.

Es ist wichtig anzumerken, dass RDS eine komplexe Erkrankung ist und häufig eine Kombination mehrerer dieser Faktoren zur Entstehung und Aufrechterhaltung der Symptome beiträgt. Eine individuelle Diagnose und Therapieplanung durch medizinische Fachkräfte ist daher entscheidend für das Management der Erkrankung.

- Die Behandlung des Reizdarmsyndroms (RDS) hängt von den individuellen Symptomen und deren Schweregrad ab. Es gibt keine universelle Heilung für RDS, aber verschiedene Behandlungsansätze können helfen, die Symptome zu lindern und die Lebensqualität zu verbessern. Hier sind einige mögliche Behandlungsoptionen:

8. Übergewicht und Adipositas

Übermäßiges Körpergewicht kann den Druck auf die Beckenboden- und Bauchmuskulatur erhöhen, was wiederum zur Inkontinenz beitragen kann.Belastung einher, was den Leidensdruck erhöht. Effiziente Therapien und präventive Maßnahmen sind daher essenziell, um Betroffene zu unterstützen und ihre Lebensqualität zu verbessern.

- Wie sich Übergewicht auf die Darmgesundheit auswirkt

Erhöhter Druck auf den Beckenboden

Übergewicht, insbesondere Adipositas, belastet den Beckenboden und die Bauchmuskulatur erheblich. Der zusätzliche Druck kann die Muskeln schwächen und ihre Fähigkeit, den Stuhlgang zu kontrollieren, beeinträchtigen. Dies kann zu einer Funktionsstörung des Schließmuskels und somit zu Inkontinenz führen.

- Mögliche Behandlungmöglichkeiten

Gewichtsreduktion kann einen positiven Einfluss auf den Beckenboden haben und damit helfen, Probleme wie Stuhlinkontinenz zu verringern. Hier sind einige Möglichkeiten zur Gewichtsreduktion, die Ihnen helfen können:

- Gesunde Ernährung:

- Kalorienreduktion: Achten Sie darauf, weniger Kalorien zu sich zu nehmen, als Sie verbrauchen.

- Nährstoffreiche Lebensmittel: Fokussieren Sie sich auf den Verzehr von Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, magerem Protein und gesunden Fetten.

- Portionskontrolle: Kontrollieren Sie die Portionsgrößen, um übermäßiges Essen zu vermeiden.

- Limitierung von Zucker und gesättigten Fetten: Reduzieren Sie den Konsum von zuckerhaltigen und fettreichen Lebensmitteln.

- Regelmäßige körperliche Aktivität:

- Aerobes Training: Aktivitäten wie Gehen, Schwimmen, Radfahren oder Tanzen können helfen, Kalorien zu verbrennen.

- Krafttraining: Muskelaufbau erhöht den Grundumsatz und hilft somit bei der Gewichtsreduktion.

- Beckenbodenübungen (Kegel-Übungen): Diese stärken speziell die Muskulatur des Beckenbodens und können helfen, Inkontinenz zu reduzieren.

- Lebensstiländerungen:

- Genügend Schlaf: Achten Sie darauf, ausreichend Schlaf zu bekommen, da Schlafmangel das Gewicht negativ beeinflussen kann.

- Stressmanagement: Hohe Stresslevel können zu Gewichtszunahme beitragen. Techniken wie Meditation, Yoga oder Atemübungen können hilfreich sein.

- Professionelle Unterstützung:

- Ernährungsberatung: Ein Ernährungsberater kann individuelle Pläne erstellen und hilfreiche Tipps geben.

- Physiotherapie: Ein Physiotherapeut kann Ihnen spezifische Übungen zur Stärkung des Beckenbodens zeigen.

- Ärztliche Betreuung: Lassen Sie sich von einem Arzt untersuchen, um medizinische Ursachen für die Inkontinenz zu ermitteln und entsprechende Behandlungen zu bekommen.

- Medikamentöse Unterstützung:

- In einigen Fällen können Ihnen Medikamente zur Gewichtsabnahme unter ärztlicher Aufsicht verschrieben werden.

- Bariatrische Chirurgie:

- In schweren Fällen von Adipositas können bariatrische Operationen (z.B. Magenbypass) in Erwägung gezogen werden. Sprechen Sie darüber sorgfältig mit Ihrem Arzt.

- Hydration:

- Trinken Sie ausreichend Wasser, um den Stoffwechsel zu unterstützen und das Sättigungsgefühl zu fördern.

Wichtig ist, dass jede Gewichtsreduktion gesund und nachhaltig angegangen wird. Radikale Diäten oder übermäßiger Sport können mehr Schaden als Nutzen verursachen. Es ist ratsam, sich professionellen Rat einzuholen und einen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen.

9. Hormonelle Veränderungen

Hormonelle Veränderungen können auf vielfältige Weise die Darmgesundheit und die Kontrolle über die Darmfunktionen beeinflussen. Es ist wichtig, dass Personen, die unter hormonellen Veränderungen und damit verbundenen Darmproblemen leiden, ärztlichen Rat einholen, um eine adäquate Diagnose und Behandlung zu erhalten. Therapeutische Ansätze können eine Kombination aus diätetischen Anpassungen, Beckenbodentraining, medikamentöser Therapie und in einigen Fällen chirurgischen Eingriffen umfassen.- Ursachen und Gründe für hormonelle Veränderungen

Menopause:

Ursachen und Folgen

- Menopause und Perimenopause: Bei Frauen führt die Verringerung des Östrogenspiegels während der Perimenopause und Menopause zu zahlreichen Veränderungen im Körper, einschließlich der Funktion des Verdauungssystems.

- Schwangerschaft und Geburt: Während der Schwangerschaft kommt es zu erheblichen hormonellen Veränderungen, insbesondere im Progesteron- und Östrogenspiegel. Diese Veränderungen können die Funktion des Darms beeinflussen und zu Verstopfung oder Durchfall führen. Geburtstraumen können auch die Beckenbodenmuskulatur schwächen, was das Risiko für Stuhlinkontinenz erhöht.

- Stress und Cortisolspiegel: Hohe Stressniveaus führen zu einer erhöhten Freisetzung von Cortisol, dem Stresshormon, welches das Verdauungssystem beeinflussen kann. Chronischer Stress kann zu einem Reizdarmsyndrom (RDS) oder anderen Verdauungsproblemen beitragen.

- Schilddrüsenerkrankungen: Sowohl Hypothyreose (Unterfunktion der Schilddrüse) als auch Hyperthyreose (Überfunktion der Schilddrüse) können die Darmfunktion beeinflussen. Hypothyreose kann zu Verstopfung führen, während Hyperthyreose zu Durchfall führen kann.

Auswirkungen auf die Darmgesundheit

- Veränderungen der Darmmotilität: Hormonelle Schwankungen können die Beweglichkeit des Darms beeinflussen, was zu Verstopfung oder Durchfall führen kann. Eine verzögerte Darmpassage kann zu einer Ansammlung von Stuhl führen, während eine beschleunigte Passage zu Durchfall und Malabsorption führen kann.

- Beeinträchtigung der Darmflora (Mikrobiota): Hormonelle Veränderungen können das Gleichgewicht der Darmmikroben beeinflussen, was zu einer Dysbiose (Ungleichgewicht der Darmflora) führen kann. Eine gestörte Mikrobiota kann die Darmgesundheit beeinträchtigen und zu Entzündungen oder anderen gastrointestinalen Symptomen führen.

- Einfluss auf die Beckenbodenmuskulatur: Hormonelle Veränderungen während der Schwangerschaft, Geburt und Menopause können die Beckenbodenmuskulatur schwächen. Eine schwache Beckenbodenmuskulatur kann zu Problemen bei der Kontrolle der Darmentleerung führen.

Stuhlinkontinenz

Stuhlinkontinenz bezieht sich auf das ungewollte Austreten von Stuhl und kann durch mehrere Mechanismen im Zusammenhang mit hormonellen Veränderungen verursacht werden:

- Reduzierte Beckenbodenstärke: Schwache Beckenbodenmuskeln, oft infolge von Geburtstrauma oder alterbedingtem Muskelschwund (in Verbindung mit hormonellen Veränderungen), können die Fähigkeit zur Kontrolle der Darmentleerung beeinträchtigen.

- Veränderte Darmmotilität: Hormonelle Veränderungen, die die Motilität des Darms beeinflussen, können zu Durchfall oder unregelmäßigem Stuhlgang führen. Ein unregelmäßiger Stuhlgang kann die Kontinenzkontrolle erschweren.

- Beeinträchtigung des Analschließmuskels: Hormonelle Schwankungen können auch die Funktion des Analschließmuskels beeinträchtigen, was zu einer unzureichenden Schließkraft und somit zu Inkontinenz führen kann.

- Neurologische Auswirkungen: Einige hormonelle Störungen können auch neurologische Effekte haben, die die nervöse Steuerung der Darmfunktion beeinträchtigen und zu einer Stuhlinkontinenz beitragen.

- Mögliche Behandlung

Die Behandlung von Darmproblemen und Stuhlinkontinenz infolge hormoneller Veränderungen erfordert einen multidisziplinären Ansatz, da diese Zustände von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden können. Hier sind einige allgemeine Strategien zur Behandlung:

1. Medikamentöse Therapie

- Hormontherapie: Für Frauen in der Menopause kann eine Hormonersatztherapie (HRT) in Erwägung gezogen werden. Diese Behandlung kann dabei helfen, die Symptome hormoneller Veränderungen zu lindern, einschließlich solcher, die das Verdauungssystem betreffen.

- Thyroid-Hormone: Bei Schilddrüsenerkrankungen sollten entsprechende Medikamente zur Regulierung des Schilddrüsenhormonspiegels eingenommen werden, wie z.B. Levothyroxin bei Hypothyreose oder Antithyroidmedikamente bei Hyperthyreose.

- Durchfall- und Verstopfungsmedikamente: Antidiarrhoika wie Loperamid können bei Durchfall helfen, während Abführmittel bei Verstopfung Erleichterung bieten können.

2. Ernährungsanpassungen

- Ballaststoffreiche Ernährung: Eine Ernährung, die reich an Ballaststoffen ist, kann helfen, die Darmmotilität zu regulieren und sowohl Verstopfung als auch Durchfall zu minimieren.

- Probiotika: Probiotische Nahrungsergänzungsmittel oder probiotische Lebensmittel können das Gleichgewicht der Darmflora unterstützen und zur Verbesserung der Darmgesundheit beitragen.

- Ausreichende Hydratation: Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist wichtig, besonders bei Verstopfung, um den Stuhl weich und leicht passierbar zu halten.

3. Beckenbodenübungen

- Kegel-Übungen: Diese Übungen können die Beckenbodenmuskulatur stärken, was zur Verbesserung der Kontrolle über die Darmentleerung beitragen kann.

- Physiotherapie: Ein spezialisierter Physiotherapeut kann Übungen zur Stärkung der Beckenbodenmuskulatur anbieten, die individuell auf den Patienten abgestimmt sind.

4. Verhaltens- und Lebensstiländerungen

- Stuhlgang-Routinen: Regelmäßige Toilettenzeiten und das Erlernen von Entspannungstechniken zur Darmentleerung können nützlich sein.

- Stressmanagement: Techniken wie Meditation, Yoga und Atemübungen können helfen, den Stresspegel zu senken, was wiederum die Darmgesundheit positiv beeinflussen kann.

5. Elektrische Stimulation und Neuromodulation

- Sakrale Neuromodulation: Dies ist ein Verfahren, bei dem ein kleines Gerät implantiert wird, das elektrische Impulse an die Nerven sendet, die die Darmfunktion steuern. Diese Methode kann bei bestimmten Formen der Stuhlinkontinenz wirksam sein.

6. Chirurgische Eingriffe

- Analfistel- und Sphinkterplastik: Wenn eine strukturelle Anomalie vorliegt oder die Beckenbodenmuskulatur erheblich geschwächt ist, kann ein chirurgischer Eingriff erforderlich sein, um die Funktion zu verbessern.

- Resektionsverfahren: In schweren Fällen von Darmerkrankungen kann eine partielle Resektion des Darmtrakts notwendig sein.

7. Biofeedback

- Biofeedback-Therapie: Diese Methode kann dabei helfen, die Kontrolle über die Darmmuskeln zu verbessern. Durch visuelle oder auditive Rückmeldungen lernen Patienten, ihre Beckenbodenmuskulatur besser zu koordinieren und zu stärken.

8. Psychologische Unterstützung

- Beratung und Therapie: Bei Patienten, die aufgrund von Stuhlinkontinenz erhebliche psychosoziale Belastungen erfahren, kann psychologische Unterstützung hilfreich sein.

10. Geburtsverletzungen

Geburtsverletzungen durch vaginale Geburten oder operative Eingriffe wie Episiotomien (gezielter Schnitt in das Perineum (den Bereich zwischen Scheide und Anus) und der Einsatz von Geburtszangen können erhebliche Auswirkungen auf die Integrität der Nerven und Muskeln im Beckenbereich haben. Diese physischen Belastungen und Eingriffe können zu einer Schwächung oder Beschädigung der Strukturen führen, die für die Kontrolle der Darm- und Blasenfunktion entscheidend sind. Insbesondere kann die Beeinträchtigung der Beckenmuskulatur und der Schließmuskeln eine Form der Inkontinenz auslösen, die als Stuhlinkontinenz bekannt ist. Diese Erkrankung, die durch den ungewollten Verlust der Stuhlkontrolle gekennzeichnet ist, kann das tägliche Leben und das psychologische Wohlbefinden der Betroffenen stark beeinflussen. Zudem sind damit häufig erhebliche soziale und hygienische Herausforderungen verbunden. Daher ist es wichtig, sowohl präventive Maßnahmen als auch effektive Behandlungsstrategien zu entwickeln, um das Risiko und die Auswirkungen von Stuhlinkontinenz nach Geburtsverletzungen zu minimieren.- Risiko vaginaler Geburten

Vaginale Geburten:

Während einer vaginalen Geburt können erhebliche Kräfte auf die Beckenbodenmuskulatur und das umliegende Gewebe einwirken. Dies kann zu Überdehnungen, Rissen oder anderen Verletzungen führen, die die Funktion des Beckenbodens und der Schließmuskeln beeinträchtigen.

Episiodotomien oder Geburtszangen:Episiodotomien (operative Einschnitte im Dammgewebe) und der Einsatz von Geburtszangen können notwendig sein, um eine Geburt zu erleichtern. Diese Eingriffe erhöhen das Risiko von Verletzungen der Nerven und Muskeln im Beckenbereich, was zu dauerhaften Funktionsstörungen führen kann.

Konsequenzen:

- Schwächere Darmmuskulatur: Die reduzierte Muskelkraft kann die Darmbewegungen beeinträchtigen und so zu Unregelmäßigkeiten im Stuhlgang führen.

- Vermehrte Stuhlinkontinenz: Die fehlende Muskelkraft und Elastizität kann die Kontrolle über die Darmentleerung erschweren.

- Beeinträchtigung des Beckenbodens: Ein schwächerer Beckenboden trägt ebenfalls zur verschlechterten Kontrolle bei.

.

- Mögliche Behandlungsoptionen

Physiotherapie:

Ein gezieltes Beckenbodentraining unter Anleitung eines erfahrenen Physiotherapeuten kann helfen, die Muskulatur im Beckenbereich zu stärken und die Kontrolle über den Schließmuskel wiederzuerlangen. Regelmäßige Übungen und gezieltes Training können den Heilungsprozess unterstützen.

Medikamentöse Therapie:

Medikamente können zur Schmerzlinderung und Unterstützung der Heilung eingesetzt werden. Entzündungshemmende Mittel und Schmerzmittel können helfen, die betroffenen Bereiche zu beruhigen und den Heilungsprozess zu fördern.

Chirurgische Eingriffe:

In schweren Fällen kann eine rekonstruktive Chirurgie notwendig sein, um beschädigte Nerven und Muskeln zu reparieren. Solche Eingriffe können die Funktion des Beckenbodens und der Schließmuskeln wiederherstellen und die Inkontinenzsymptome lindern.

.

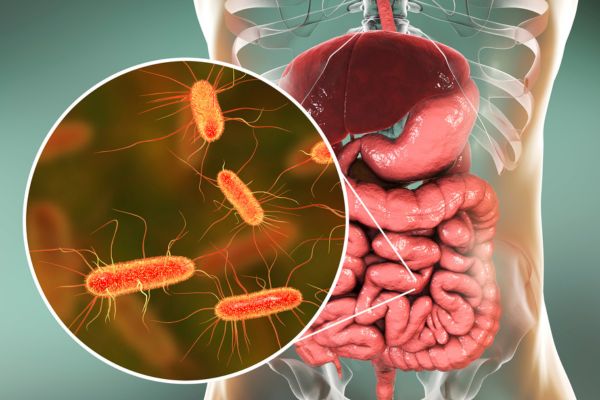

11. Infektionen und Darmerkrankungen

Infektionen und Darmerkrankungen sind Gesundheitsprobleme, die den Darmtrakt beeinträchtigen und diverse Symptome wie Durchfall, Bauchschmerzen und Übelkeit verursachen können. Der Darm spielt eine zentrale Rolle in der Verdauung und Immunabwehr, da er eine Vielzahl von Mikroorganismen, die sogenannte Darmflora, beherbergt. Störungen dieser Mikroorganismen durch bakterielle, virale, parasitäre oder Pilzinfektionen können zu akuten oder chronischen Erkrankungen führen.Auch nicht-infektiöse Darmerkrankungen wie das Reizdarmsyndrom, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa und Zöliakie beeinträchtigen die Lebensqualität der Betroffenen erheblich und erfordern komplexe Diagnosen und individuelle Behandlungen.

- Ursachen von Darminfektionen

- Bakterien:

- Salmonellen: Häufig verursacht durch den Verzehr von kontaminierten Lebensmitteln.

- Escherichia coli (E. coli): Kann durch verunreinigtes Wasser oder Lebensmittel übertragen werden.

- Viren:

- Norovirus: Weit verbreitet und hochgradig ansteckend, oft verantwortlich für Magen-Darm-Grippe.

- Rotavirus: Besonders bei Kindern verbreitet und führt zu schwerem Durchfall.

- Parasiten:

- Giardia lamblia: Verursacht Giardiasis, meist durch kontaminiertes Wasser übertragen.

- Entamoeba histolytica: Verursacht Amöbenruhr, durch kontaminierte Nahrung oder Wasser.

- Pilze:

- Candida-Arten: Können bei geschwächtem Immunsystem Darminfektionen verursachen.

- Mögliche Behandlung

Die Behandlung von Verstopfung (Obstipation) hängt oft von der zugrunde liegenden Ursache ab, aber in vielen Fällen können Anpassungen des Lebensstils und diätetische Maßnahmen erhebliche Verbesserungen bewirken. Hier sind einige der häufigsten Behandlungsmöglichkeiten:

Ernährungsumstellung

- Erhöhung der Ballaststoffaufnahme: Eine ballaststoffreiche Ernährung mit viel Obst, Gemüse, Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten kann die Darmbewegung fördern. Ballaststoffe erhöhen das Stuhlvolumen und erleichtern so den Transport durch den Darm.

- Ausreichende Flüssigkeitszufuhr: Trinken Sie täglich mindestens 1,5 bis 2 Liter Wasser oder andere nicht koffeinhaltige Getränke, um den Stuhl weicher zu machen und die Passage zu erleichtern.

Körperliche Aktivität

- Regelmäßige Bewegung: Bewegung fördert die Darmmotilität. Gehen, Joggen, Schwimmen oder andere Formen der körperlichen Aktivität können helfen, die Darmtätigkeit zu normalisieren.

Veränderungen im Lebensstil

- Regelmäßige Toilettengewohnheiten: Versuchen Sie, regelmäßige Toilettenzeiten einzuplanen, insbesondere nach den Mahlzeiten, wenn der Darm am aktivsten ist. Gehen Sie sofort zur Toilette, wenn Sie den Drang verspüren.

- Stressbewältigung: Techniken zur Stressreduktion wie Yoga, Meditation und Atemübungen können die Darmgesundheit positiv beeinflussen.

Medikamentöse Behandlung

- Abführmittel (Laxativa): Bei akuter oder chronischer Verstopfung können verschiedene Arten von Abführmitteln unter ärztlicher Aufsicht verwendet werden. Dazu gehören osmotische Abführmittel (z.B. Lactulose), stimulierende Abführmittel und stuhlaufweichende Mittel.

- Probiotika: Diese können das Gleichgewicht der Darmflora verbessern und bei einigen Menschen die Symptome der Verstopfung lindern.

Medizinische und therapeutische Maßnahmen

- Biofeedback-Therapie: Bei funktionellen Anorektalstörungen kann eine Biofeedback-Therapie helfen, die Kontrolle über die Stuhlmuskulatur zu verbessern.

- Manuelle Evakuation: In einigen Fällen, insbesondere bei schwerer Verstopfung, kann eine manuelle Entfernung des Stuhls durch einen Arzt erforderlich sein.

- Chirurgische Eingriffe: In seltenen und schweren Fällen, in denen andere Behandlungen versagt haben, kann eine Operation erforderlich sein, um anatomische Probleme zu beheben.

Medizinische Untersuchung

- Diagnostische Tests: Wenn die Verstopfung anhaltend ist oder von anderen Symptomen begleitet wird, sollten diagnostische Tests wie Koloskopie, Röntgenaufnahmen oder Bluttests durchgeführt werden, um zugrunde liegende Erkrankungen auszuschließen.

Durch die Kombination dieser Behandlungsstrategien kann Verstopfung oft effektiv bekämpft werden. Wichtig ist eine individuelle Herangehensweise, um die spezifischen Ursachen und Umstände des Einzelnen zu berücksichtigen. Bei anhaltenden oder schweren Beschwerden sollte unbedingt ein Arzt konsultiert werden, um ernstere gesundheitliche Probleme auszuschließen und eine angemessene Behandlung zu gewährleisten.

Bakterielle Infektionen:

- Antibiotika: Wird je nach Art des Bakteriums und dessen Empfindlichkeit gegenüber bestimmten Medikamenten verordnet. Beispiele sind die Behandlung von Salmonellen- oder E. coli-Infektionen.

- Flüssigkeitszufuhr: Orale Rehydrationslösungen oder intravenöse Flüssigkeitsgabe zur Vermeidung von Dehydratation.

- Virale Infektionen:

- Symptomatische Behandlung: Da Antibiotika gegen Viren wirkungslos sind, konzentriert sich die Behandlung auf die Linderung der Symptome (z.B. Schmerzmittel, Fieber senkende Mittel, Flüssigkeitszufuhr).

- Ruhe und Erholung: Wichtig zur Unterstützung des Immunsystems bei der Bekämpfung der Virusinfektion, wie bei Norovirus oder Rotavirus.

- Parasitäre Infektionen:

- Antiparasitika: Medikamente wie Metronidazol zur Behandlung von Giardia lamblia oder Amebiasis.

- Hygienemaßnahmen: Verbesserung der Hygienepraktiken zur Vermeidung von Neuinfektionen.

- Pilzinfektionen:

- Antimykotika: Medikamente zur Bekämpfung von Pilzinfektionen, beispielsweise bei Candida-Arten.

Behandlung von nicht-infektiösen Darmerkrankungen:

- Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (CED):

- Entzündungshemmende Medikamente: Corticosteroide, 5-ASA-Präparate (z.B. Mesalazin).

- Immunsuppressiva: Azathioprin, Methotrexat zur Reduzierung der Autoimmunreaktion.

- Biologika/TNF-Inhibitoren: Infliximab, Adalimumab zur gezielten Bekämpfung von Entzündungsbotenstoffen.

- Chirurgische Eingriffe: Bei schweren Komplikationen oder wenn medikamentöse Therapie nicht ausreicht.

- Reizdarmsyndrom (RDS):

- Ernährungsumstellung: Probiotische Nahrungsmittel, Vermeidung von Lebensmitteln, die Symptome auslösen (z.B. FODMAP-arme Diät).

- Medikamente: Antispasmodika zur Linderung von Bauchkrämpfen, Abführmittel oder Antidiarrhoika je nach Symptomatik.

- Stressmanagement: Psychologische Unterstützung, z.B. durch kognitive Verhaltenstherapie.

- Zöliakie:

- Glutenfreie Ernährung: Strikte Vermeidung von Gluten zur Prävention von Symptomen und Schäden im Darm.

- Nährstoffergänzung: Supplemente zur Behandlung von Mangelerscheinungen, z.B. Eisen oder Vitamin B12.

- Divertikulitis:

- Antibiotika: Bei leichter bis mittelschwerer Entzündung.

- Flüssigkeits- und Ballaststoffreiche Ernährung: Nach Abklingen der akuten Entzündung zur Vorbeugung künftiger Schübe.

- Operation: Bei schweren Komplikationen wie Abszessen oder Perforation.

In allen Fällen ist eine frühzeitige Diagnose und regelmäßige ärztliche Überwachung wichtig, um die beste Therapieoption zu bestimmen und Komplikationen zu vermeiden. Fortschritte in der medizinischen Forschung und individualisierte Therapieansätze bieten Hoffnung auf effektivere Behandlungen und eine verbesserte Lebensqualität für Betroffene.

12. Neurogene Ursachen für Stuhlinkontinenz

Während die Ursachen für Stuhlinkontinenz vielfältig sein können, spielen neurogene Faktoren eine besonders bedeutsame Rolle. Neurogene Stuhlinkontinenz entsteht durch eine Beeinträchtigung der neurologischen Kontrollen, die für die willentliche Steuerung des Stuhlgangs notwendig sind. Diese Kontrolle erfolgt durch ein komplexes Zusammenspiel von Hirn, Rückenmark und den peripheren Nerven, die den Darm und den Analsphinkter innervieren.

Schädigungen oder Störungen in einem dieser Bereiche können zu einer fehlerhaften Signalübertragung und somit zur Inkontinenz führen. Häufige neurogene Ursachen sind Verletzungen des Rückenmarks, neurodegenerative Erkrankungen wie Multiple Sklerose oder Morbus Parkinson, sowie diabetische Neuropathie. Diese Störungen können die sensorischen und motorischen Nervenbahnen beeinträchtigen, die für das Gefühl der Stuhldrangwahrnehmung und die Kontrolle des Schließmuskels verantwortlich sind.

.- Erkrankungen und Schädigungen

Stuhlinkontinenz kann von verschiedenen neurogenen Erkrankungen verursacht werden, die das zentrale oder periphere Nervensystem beeinträchtigen. Hier sind einige zentrale neurologische Erkrankungen, die zu Stuhlinkontinenz führen können:

- Traumatische Verletzungen, die das Rückenmark betreffen, können die Nervenbahnen schädigen, die den Darm und den Analsphinkter kontrollieren. Dies kann zu einer gestörten Stuhlentleerung und Inkontinenz führen.

- Multiple Sklerose (MS):

- MS ist eine autoimmune Erkrankung, die die Myelinscheiden der Nervenfasern im zentralen Nervensystem angreift. Da diese Nervenbahnen für die Kontrolle des Darms verantwortlich sind, können MS-Patienten Schwierigkeiten haben, den Stuhlgang zu kontrollieren.

- Diese neurodegenerative Erkrankung, die hauptsächlich durch den Verlust von Dopamin-produzierenden Neuronen gekennzeichnet ist, kann durch muskuloskelettale und autonome Nervensystemprobleme zu einer Beeinträchtigung der Darmkontrolle führen.

- Langjährige, schlecht kontrollierte Diabetes mellitus kann zu einer Schädigung der peripheren Nerven führen, einschließlich der Nerven, die den Magen-Darm-Trakt versorgen. Diese Schädigung kann die Kontrolle über die Darmtätigkeit beeinträchtigen.

- Ein Schlaganfall, vor allem wenn er das Rückenmark oder bestimmte Bereiche des Gehirns betrifft, die für die Darmkontrolle verantwortlich sind, kann Stuhlinkontinenz verursachen.

- Spina bifida:

- Diese angeborene Fehlbildung der Wirbelsäule kann zu unterschiedlich ausgeprägten neurologischen Defiziten führen, einschließlich der Kontrolle über den Darmausgang.

- Amyotrophe Lateralsklerose (ALS):

- ALS ist eine fortschreitende neurodegenerative Erkrankung, die die motorischen Nervenzellen im Gehirn und Rückenmark betrifft. In späteren Stadien kann dies zu einer Beeinträchtigung der Muskelkontrolle und damit zu Stuhlinkontinenz führen.

- Cauda-equina-Syndrom:

- Diese schwere neurologische Erkrankung betrifft die Nervenwurzeln am unteren Ende des Rückenmarks und kann zu Lähmungen und Störungen der Blasen- und Darmkontrolle führen.

- Nervenverletzungen:

- Operationen im Beckenbereich, schwere Beckenverletzungen oder Bestrahlungen bei Krebserkrankungen können die Nerven schädigen, die für die Darmkontrolle verantwortlich sind.

- Demyelinisierende Erkrankungen:

- Abgesehen von MS können auch andere demyelinisierende Erkrankungen, wie die Neuromyelitis optica, die Nervenbahnen schädigen und zu Inkontinenz führen.

Diese Erkrankungen können durch unterschiedliche Mechanismen die neurologischen Bahnen beeinträchtigen, die für die Kontrolle des Stuhlgangs entscheidend sind. Eine frühzeitige Diagnose und gezielte Therapie dieser Erkrankungen sind wichtig, um die Symptome zu lindern und die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern.

- Mögliche Behandlung

- Die Behandlung von neurogener Stuhlinkontinenz erfordert einen umfassenden Ansatz, der auf die zugrunde liegende Ursache sowie die individuellen Bedürfnisse des Patienten abgestimmt ist. Hier sind einige der wichtigsten Behandlungsmöglichkeiten:

1. Lebensstil- und Ernährungsanpassungen

- Ballaststoffreiche Ernährung: Eine erhöhte Ballaststoffzufuhr kann den Stuhl regulieren und die Kontinenz verbessern.

- Flüssigkeitsmanagement: Angemessene Flüssigkeitszufuhr kann verhindern, dass der Stuhl zu hart oder zu weich wird.

- Toilettentraining: Regelmäßige Toilettengänge, insbesondere nach den Mahlzeiten, können die Darmgewohnheiten stabilisieren.

2. Medikamentöse Therapie

- Antidiarrhoika: Medikamente wie Loperamid können zur Verfestigung des Stuhls beitragen.

- Abführmittel und Stuhlweichmacher: Bei Stuhlverstopfungen können diese Mittel zur Unterstützung einer regelmäßigen Darmtätigkeit eingesetzt werden.

- Probiotika: Diese können das Darmmikrobiom positiv beeinflussen und somit die Magen-Darm-Gesundheit fördern.

3. Rehabilitation

- Beckenbodentraining: Spezielle Übungen zur Stärkung der Beckenbodenmuskulatur können die Kontrolle über den Darm verbessern.

- Biofeedback: Diese Technik verwendet sensorische Rückmeldungen, um Patienten zu helfen, ihre Beckenbodenmuskulatur gezielt zu trainieren und die Kontrolle zu verbessern.

4. Elektrostimulation

- Nervenstimulationstherapien: Verfahren wie die sakrale Neuromodulation können die Nervenbahnen stimulieren und zur Verbesserung der Kontinenz beitragen. Dies wird oft bei Patienten eingesetzt, bei denen andere Therapien nicht wirksam waren.

5. Chirurgische Eingriffe

- Sphinkterplastik: Rekonstruktive Operationen am Analsphinkter können bei anatomischen Defekten helfen.

- Kolostomie: In schweren Fällen, in denen andere Therapien nicht wirksam sind, kann eine chirurgische Umleitung des Darms in Erwägung gezogen werden, um die Symptome zu kontrollieren.

- Sakrale Neuromodulation: Ein minimal-invasives Verfahren, bei dem ein implantierbares Gerät verwendet wird, um die Nerven zu stimulieren und die Rektum- und Analkontrolle zu verbessern.

6. Psychologische Unterstützung

- Verhaltenstherapie: Diese kann helfen, mit den emotionalen und sozialen Auswirkungen der Stuhlinkontinenz umzugehen.

- Selbsthilfegruppen und Beratung: Der Austausch mit anderen Betroffenen kann unterstützen und zur Bewältigung beitragen.

7. Hygienische Hilfsmittel

- Inkontinenzprodukte: Spezielle Einlagen und Schutzkleidung können das Leben mit Stuhlinkontinenz erleichtern.

- Reinigungs- und Pflegemittel: Hautpflegeprodukte, um Reizungen und Bakterienbildung im Analbereich zu verhindern.

8. Innovative Ansätze und Forschung

- Stammzelltherapie: Noch im experimentellen Stadium, hat jedoch das Potenzial, beschädigte Nerven zu regenerieren und die Kontinenz wiederherzustellen.

- Genetische Ansätze: Forschung in der Gentherapie könnte zukünftige Behandlungsmöglichkeiten bieten.

Ein auf den Patienten abgestimmter, multidisziplinärer Behandlungsansatz ist oft am effektivsten. Es ist wichtig, dass Patienten eng mit ihren Ärzten und Spezialisten zusammenarbeiten, um einen individuellen Behandlungsplan zu erstellen, der optimal den Bedürfnissen und der Lebensqualität des Patienten gerecht wird.

- Die Behandlung von neurogener Stuhlinkontinenz erfordert einen umfassenden Ansatz, der auf die zugrunde liegende Ursache sowie die individuellen Bedürfnisse des Patienten abgestimmt ist. Hier sind einige der wichtigsten Behandlungsmöglichkeiten:

Diagnostik bei Stuhlinkontinenz

Umfassende Diagnostik bei Stuhlinkontinenz: Schritte und Verfahren zur genauen Ursachenbestimmung

Stuhlinkontinenz, auch als fäkale Inkontinenz bekannt, ist ein belastendes Gesundheitsproblem, das eine präzise Diagnostik erfordert, um geeignete Therapieansätze zu entwickeln. Eine umfangreiche Diagnose ist entscheidend, um die individuellen Ursachen dieser komplexen Störung zu identifizieren. Nachfolgend wird der diagnostische Prozess in verschiedenen Schritten detailliert dargestellt, um ein vollständiges Bild des Gesundheitszustands des Patienten zu erhalten.

1. Anamnese: Der Ausgangspunkt der Diagnostik

Der erste Schritt in der Diagnostik bei Stuhlinkontinenz ist die umfassende Anamnese. Dabei führt der Arzt eine detaillierte Befragung durch, um möglichst viele Informationen über die Symptome und deren Verlauf zu sammeln. Wichtige Fragen umfassen:

- Wie oft treten die Inkontinenz-Episoden auf?

- Gibt es auslösende Faktoren?

- Welche anderen Symptome sind vorhanden (z.B. Schmerzen, Blut im Stuhl)?

- Besteht eine chronische Darmerkrankung oder sind Operationen am Darm vorgenommen worden?

Die Anamnese legt den Grundstein für die weitere Diagnostik und hilft dabei, den Verdacht auf mögliche Ursachen einzugrenzen.

2. Körperliche Untersuchung: Der nächste diagnostische Schritt

Nach der Anamnese folgt eine gründliche körperliche Untersuchung. Diese umfasst in der Regel:

- Eine Inspektion und Palpation des Analbereichs, um sichtbare Veränderungen oder pathologische Befunde festzustellen.

- Eine rektale Untersuchung zur Beurteilung des Schließmuskeltons und zur Identifikation von Anomalien wie Tumoren oder Hämorrhoiden.

3. Endoskopische Verfahren: Koloskopie für detaillierte Einblicke

Endoskopische Untersuchungen wie die Koloskopie sind entscheidend, um strukturelle Veränderungen im Darm zu erkennen. Bei einer Koloskopie wird ein flexibler Schlauch mit einer Kamera in den Darm eingeführt, um das Innere des Darms genau zu betrachten. Diese Untersuchung kann:

- Polypen oder Tumore identifizieren,

- Entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa erkennen,

- Blutungen oder andere Auffälligkeiten diagnostizieren.

4. Anorektale Manometrie: Messung des Drucks im Analkanal

Die anorektale Manometrie ist ein spezielles diagnostisches Verfahren zur Messung des Drucks im Analkanal und im unteren Enddarmbereich. Diese Untersuchung bewertet:

- Die Funktion und den Tonus des Schließmuskels,

- Die Koordination der Muskulatur während des Stuhlgangs,

- Anomalien im Druckprofil, die auf eine Funktionseinschränkung hinweisen können.

5. Bildgebende Verfahren: Genauere Struktur- und Funktionsdiagnostik

a) Ultraschall (Sonographie)

Der transabdominelle oder transrektale Ultraschall bietet eine nicht-invasive Methode zur Beurteilung der Darmwände und der umliegenden Gewebe. Diese Methode kann:

- Veränderungen in der Dicke der Darmwände aufdecken,

- Abszesse oder Fisteln identifizieren,

- Verengungen oder Erweiterungen im Darm entdecken.

b) Magnetresonanztomographie (MRT)

Besonders nützlich ist die dynamische Beckenboden-MRT, die detaillierte Bilder der Beckenbodenstrukturen liefert. Sie hilft dabei:

- Strukturelle Anomalien im Beckenboden zu erkennen,

- Die Funktion der Muskeln und Bänder zu beurteilen,

- Die Beweglichkeit der verschiedenen Darmabschnitte während des Stuhlgangs zu analysieren.

6. Weitere Untersuchungen: Stuhltests und Laboranalysen

Ergänzende Tests zur Bestimmung der Stuhlbestandteile sind wichtig, um zusätzliche Informationen über etwaige Erkrankungen zu erhalten. Diese Tests können:

- Blut im Stuhl nachweisen, das auf Blutungen im Magen-Darm-Trakt hinweist,

- Fett im Stuhl messen, was auf eine Fettverdauungsstörung hinweisen könnte,

- Entzündungsmarker identifizieren, die auf entzündliche Darmerkrankungen hinweisen.

7. Neurophysiologische Untersuchung: Elektromyographie (EMG)

Die Elektromyographie (EMG) ist eine neurophysiologische Untersuchung, die die Nerven- und Muskelaktivität im Beckenboden bewertet. Diese Methode kann:

- Nervenschäden oder -fehlfunktionen aufzeigen

- Die Muskelaktivität während des Stuhlgangs analysieren

- Hinweise auf neurogene Ursachen der Inkontinenz liefern

Tipps und Tricks im Alltag

Um den Alltag mit Stuhlinkontinenz besser zu bewältigen, können verschiedene Strategien hilfreich sein:

- Führen Sie ein Stuhltagebuch, um Auslöser wie bestimmte Nahrungsmittel zu identifizieren.

- Trainieren Sie regelmäßig Ihre Beckenbodenmuskulatur.

- Planen Sie Ihren Toilettengang und entwickeln Sie feste Entleerungsgewohnheiten.

- Verwenden Sie Inkontinenzhilfsmittel oder spezielle Unterwäsche, um sich sicherer zu fühlen.

Unterstützung für Angehörige

Sollten Sie eine Person mit Stuhlinkontinenz pflegen, ist es wichtig, Sensibilität und Verständnis zu zeigen. Achten Sie darauf, die Würde des Betroffenen zu wahren und ihn emotional zu unterstützen. Regelmäßige Hautpflege und die Bereitstellung von passenden Hilfsmitteln sind ebenfalls entscheidend, um Komplikationen zu vermeiden.

Das Pflegen einer Person mit Stuhlinkontinenz erfordert nicht nur körperliche Unterstützung, sondern auch emotionale und psychologische Rücksichtnahme. Hier sind einige weitere praktische Tipps und Möglichkeiten zur Bewältigung von Gerüchen und eventuell aufkommendem Ekel:

Geruchsmanagement:

- Lüftungsmaßnahmen: Stellen Sie sicher, dass der Raum gut gelüftet wird, indem Sie regelmäßig Fenster öffnen oder Luftreiniger bzw. Ventilatoren verwenden.

- Geruchsneutralisierende Produkte: Verwenden Sie spezielle Sprays oder Gelprodukte, die für die Neutralisierung von unangenehmen Gerüchen entwickelt wurden. Aktivkohle- oder Zeolith-Beutel können ebenfalls helfen, Gerüche zu absorbieren.

- Korrekte Abfallentsorgung: Nutzen Sie verschließbare Beutel für benutzte Inkontinenzprodukte und entsorgen Sie diese regelmäßig in fest verschlossenen Müllbehältern. Hygienische und geruchsdichte Windeleimer können ebenfalls hilfreich sein.

- Raumduftspender: Verwenden Sie milde Raumduftspender, um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, aber achten Sie darauf, dass sie nicht überwältigend sind.

Erfahrungsberichte

Das Reden über eigene Erfahrungen kann ungemein hilfreich sein. Auf dieser Plattform bieten wir Betroffenen einen Raum, ihre Geschichten zu teilen - von den ersten Symptomen über die Diagnosewege bis hin zum Leben mit der Behandlung. Diese Berichte sollen Hoffnung spenden und zeigen, dass niemand allein ist.

- Erfahrungsbericht 1: Clara, 58, Betroffene

"Ich war Anfang 50, als ich nach einer komplexen Darmoperation mit Stuhlinkontinenz zu kämpfen hatte. Anfangs schämte ich mich sehr und versuchte, das Problem vor meiner Familie und meinen Freunden zu verbergen. Doch nach ein paar peinlichen Vorfällen erkannte ich, dass Stillschweigen keine Option war. Also suchte ich mir Hilfe bei einem Spezialisten, der mir zeigte, wie ich Biofeedback und Beckenbodentraining nutzen kann, um meine Situation zu verbessern. Heute habe ich viel bessere Kontrolle über meinen Körper, und obwohl es immer noch herausfordernd ist, lässt mich meine Familie nicht allein fühlen. Sie sind meine stärkste Unterstützung."

- Erfahrungsbericht 2: Michael, 65, Betroffener

"Meine Inkontinenz begann schleichend und wurde mit der Zeit immer schlimmer. Zuerst hatte ich nur gelegentlich einen kleinen Unfall, aber bald darauf konnte ich meinen Stuhldrang kaum noch kontrollieren. Das war besonders schwierig für mich, da ich immer sehr aktiv war und es liebte, Zeit außerhalb des Hauses zu verbringen. Mein Selbstvertrauen litt enorm. Ich begann, weniger auszugehen und zog mich zurück. Nach einigen Monaten der Isolation sprach ich mit meinem Arzt, der mir transanale Irrigation empfahl. Ich war skeptisch, aber es hat tatsächlich geholfen, meinen Alltag wieder normaler zu gestalten. Ich bin meinem Arzt dafür sehr dankbar."

- Erfahrungsbericht 3: Sandra, 42, Pflegende Angehörige

"Als mein Vater nach einem Schlaganfall an Stuhlinkontinenz litt, wurde ich zu seiner Hauptpflegeperson. Das war eine große Umstellung für uns beide. Es gab viele neue Pflegeaufgaben zu erlernen, von der richtigen Hautpflege bis hin zum Darmmanagement. Zudem mussten wir die Häuslichkeit umgestalten, um seinen Bedürfnissen gerecht zu werden. Obwohl die Situation manchmal überwältigend war, haben wir uns Schritt für Schritt angepasst. Besonders hilfreich waren die Unterstützung durch den ambulanten Pflegedienst und der Austausch im Selbsthilfeforum der Inkontinenz Selbsthilfe e.V.. Es hat mich wirklich gestärkt zu sehen, dass andere ähnliche Herausforderungen bewältigen."

Video unserer Online Veranstaltung zum Thema Stuhlinkontinenz: