Harnwegsinfektionen (HWI) zählen zu den häufigsten bakteriellen Infektionen und betreffen verschiedene Teile des Harnsystems, wie die Harnröhre, Blase, Harnleiter und Nieren. Die Symptome unterscheiden sich je nach betroffener Region erheblich. Typische Anzeichen für Infektionen der unteren Harnwege sind Brennen beim Wasserlassen, häufiger Harndrang und trüber Urin. Schwerwiegendere Symptome wie Fieber, Schüttelfrost, Rückenschmerzen und Übelkeit deuten auf eine Infektion der oberen Harnwege hin. Eine frühzeitige Erkennung und Behandlung sind entscheidend, um ernsthafte Komplikationen zu vermeiden. In diesem Artikel beleuchten wir die Arten von HWI, ihre Ursachen und Symptome sowie die Bedeutung einer schnellen medizinischen Intervention.

Was sind Harnwegsinfekte?

Harnwegsinfekte entstehen durch das Eindringen von Mikroorganismen, meist Bakterien, in die Harnwege. Diese Bakterien können Entzündungen in verschiedenen Abschnitten des Harntraktes verursachen, einschließlich der Harnröhre (Urethritis), der Blase (Zystitis), der Harnleiter (Ureteritis) und der Nieren (Pyelonephritis). Zu den häufigsten Symptomen zählen Schmerzen oder Brennen beim Wasserlassen, häufiger Harndrang, trüber oder übel riechender Urin sowie Schmerzen im Unterbauch oder Rücken.

Harnwegsinfekte entstehen durch das Eindringen von Mikroorganismen, meist Bakterien, in die Harnwege. Diese Bakterien können Entzündungen in verschiedenen Abschnitten des Harntraktes verursachen, einschließlich der Harnröhre (Urethritis), der Blase (Zystitis), der Harnleiter (Ureteritis) und der Nieren (Pyelonephritis). Zu den häufigsten Symptomen zählen Schmerzen oder Brennen beim Wasserlassen, häufiger Harndrang, trüber oder übel riechender Urin sowie Schmerzen im Unterbauch oder Rücken.

Harnwegsinfekte (HWI) und ihre Ursachen

Harnwegsinfekte (HWI) entstehen hauptsächlich durch das Eindringen von Bakterien in die Harnwege. Die häufigste Ursache ist das Bakterium Escherichia coli (E. coli), das natürlich im Darm vorkommt. Diese Bakterien können durch verschiedene Mechanismen in den Harntrakt gelangen und eine Infektion verursachen. Neben E. coli gibt es weitere Ursachen und Risikofaktoren für Harnwegsinfekte:

- 1. Sexuelle Aktivität

Sexuelle Aktivität kann dazu führen, dass Bakterien in die Harnröhre eingebracht werden. Dieses Risiko kann durch den Gebrauch von Spermiziden und Diaphragmen, die das Wachstum von Bakterien fördern können, noch erhöht werden.

- 2. Unzureichende Hygiene

Falsches Wischen von hinten nach vorne beim Toilettengang kann Bakterien aus dem Analbereich in die Harnröhre transportieren, was das Risiko einer Infektion erhöht.

- 3. Anatomische Unterschiede

Frauen sind aufgrund anatomischer Unterschiede öfter betroffen:

- Kürzere Harnröhre: Frauen haben eine kürzere Harnröhre als Männer, wodurch Bakterien einen einfacheren Zugang zur Blase haben.

- Nähe von Harnröhre, Vagina und Anus: Die Nähe dieser Öffnungen erhöht das Risiko einer bakteriellen Kontamination der Harnröhre.

- 4. Medizinische Eingriffe

Bestimmte medizinische Eingriffe können das Risiko einer Harnwegsinfektion erhöhen:

- Katheterisierung: Ein Harnkatheter kann als Eintrittspforte für Bakterien dienen.

- Chirurgische Eingriffe: Insbesondere Eingriffe im urologischen Bereich können das Infektionsrisiko erhöhen.

- 5. Immunsuppression

Eine verminderte Immunabwehr, sei es durch chronische Erkrankungen oder bestimmte Medikamente, kann das Risiko von Harnwegsinfekten erhöhen:

- Diabetes: Personen mit Diabetes haben ein höheres Risiko für HWI aufgrund von Veränderungen im Immunsystem und im Harntrakt.

- HIV/AIDS: Eine geschwächte Immunabwehr, wie sie bei HIV/AIDS vorkommt, erhöht die Anfälligkeit für Infektionen.

- Medikamente: Immunsuppressiva und Chemotherapien können die körpereigene Abwehr schwächen.

- 6. Hormonschwankungen

Schwankungen im Hormonhaushalt, wie sie während der Schwangerschaft oder der Menopause auftreten, können das Risiko für HWI erhöhen. Hormonschwankungen können die Schleimhaut in der Harnröhre beeinträchtigen und die Abwehrmechanismen der Blase schwächen.

- 7. Nierenerkrankungen

Chronische Nierenerkrankungen oder strukturelle Anomalien im Harntrakt können ebenfalls zu häufigeren Infektionen führen. Eine eingeschränkte Nierenfunktion kann die Fähigkeit des Körpers beeinträchtigen, Infektionen effektiv zu bekämpfen.

- 8. Harnabflussstörungen

Blockaden oder Verengungen im Harntrakt, wie Nierensteine oder eine vergrößerte Prostata, können den Harnfluss behindern und das Risiko für eine Infektion erhöhen. Ein vermindertes Ausspülen der Blase kann Bakterien länger im Harntrakt halten und die Wahrscheinlichkeit einer Infektion erhöhen.

- 9. Restharn und Blasenentleerungsstörungen

Restharn beschreibt den Zustand, in dem nach dem Wasserlassen noch Urin in der Blase verbleibt. Dieser Resturin kann ein idealer Nährboden für Bakterien sein und so das Risiko einer Harnwegsinfektion deutlich erhöhen. In einer optimal funktionierenden Blase wird der Urin vollständig entleert, wodurch Bakterien ausgespült werden. Bei Restharn verbleiben jedoch Bakterien in der Blase, die sich vermehren und zu einer Infektion führen können.

Einige spezifische Beispiele und Mechanismen, wie Restharn und Blasenentleerungsstörungen zu HWI führen können, umfassen:

- Unvollständige Entleerung: Eine Blase, die nicht vollständig entleert wird, behält ein Reservoir von Urin, in dem sich Bakterien ansiedeln und vermehren können.

- Verlängerter Kontakt der Blasenschleimhaut mit Bakterien: Die längere Verweildauer des Urins in der Blase erhöht die Zeit, in der Bakterien mit der Blasenschleimhaut interagieren und Infektionen verursachen können.

- Beeinträchtigte Mechanismen zur Selbstreinigung: Unzureichend entleerte Blasen können ihre natürlichen Abwehrmechanismen gegen aufsteigende Infektionen nicht effektiv einsetzen.

Blasenentleerungsstörungen, die zu unvollständiger Entleerung der Blase führen, können ebenfalls das Risiko für HWI steigern. Solche Störungen können durch eine Vielzahl von Ursachen bedingt sein, einschließlich:

- Neurologische Erkrankungen: Erkrankungen wie Multiple Sklerose, Parkinson-Krankheit oder Schlaganfälle können die Nerven beeinträchtigen, die die Blasenfunktion steuern, was zu Schwierigkeiten bei der vollständigen Entleerung der Blase führen kann.

- Verletzungen der Wirbelsäule: Rückenmarksverletzungen können die Kommunikation zwischen Gehirn und Blase unterbrechen und die Fähigkeit zur vollständigen Blasenentleerung beeinträchtigen.

- Prostatavergrößerung: Bei Männern kann eine vergrößerte Prostata die Harnröhre verengen und den Harnfluss behindern, was zu Restharn führen kann.

- Diabetes: Diabetes kann die Nerven schädigen, die die Blasenkontrolle beeinflussen, und zu Restharn führen.

- Blasenentzündung oder -fibrose: Chronische Entzündungen oder Narbenbildung können die Blase unflexibel machen und die vollständige Entleerung erschweren.

Restharn und Blasenentleerungsstörungen können das Risiko für die Entwicklung von Harnwegsinfekten erheblich erhöhen, indem sie eine Umgebung schaffen, in der Bakterien gedeihen können. Diese Störungen können durch eine Vielzahl von medizinischen Bedingungen verursacht werden, darunter neurologische Erkrankungen, Verletzungen der Wirbelsäule, Prostatavergrößerung und Diabetes. Die Erkennung und Behandlung von Blasenentleerungsstörungen sind daher entscheidend, um das Risiko von Harnwegsinfekten zu minimieren. Präventive Maßnahmen, wie regelmäßige und vollständige Blasenentleerung und die Behandlung zugrundeliegender medizinischer Bedingungen, können helfen, das Risiko zu reduzieren.

- 10. Erbliche Faktoren

Eine Familiengeschichte von Harnwegsinfekten kann ebenfalls ein Risikofaktor sein. Genetische Prädispositionen können die Anfälligkeit für Infektionen erhöhen.

Symptome von Harnwegsinfekten

Harnwegsinfekte (HWI) können je nach betroffenem Bereich der Harnwege unterschiedliche Symptome verursachen. Die Symptome variieren und können abhängig davon sein, ob die Harnröhre, die Blase, die Harnleiter oder die Nieren betroffen sind. Das Erkennen und Beobachten dieser Symptome ist entscheidend für eine rechtzeitige Diagnose und Behandlung einer Harnröhrenentzündung, um mögliche Komplikationen zu vermeiden und die Lebensqualität zu verbessern. Bei Auftreten dieser Symptome sollte umgehend ärztlicher Rat eingeholt werden.

Symptome einer Harnröhrenentzündung (Urethritis)

Eine Harnröhrenentzündung, medizinisch als Urethritis bezeichnet, äußert sich durch verschiedene Symptome, die auf die entzündlichen Prozesse in der Harnröhre hinweisen:

- Brennen beim Wasserlassen

Ein charakteristisches und sehr unangenehmes Anzeichen einer Harnröhrenentzündung ist das Brennen beim Wasserlassen. Dieses Symptom resultiert aus der entzündlichen Reizung und Schädigung der Harnröhrenschleimhaut. Betroffene beschreiben oft ein stechendes oder brennendes Gefühl, das während des gesamten Wasserlassens oder nur bei den ersten Tropfen auftritt. Das Brennen kann variieren und in manchen Fällen von leichtem Unwohlsein bis zu starkem Schmerz reichen.

- Ausfluss

Ein weiteres typisches Symptom einer Urethritis ist der Ausfluss aus der Harnröhre. Dieser kann sich in verschiedenen Formen zeigen, oft als schleimiger oder sogar eitriger Ausfluss. Der Ausfluss ist in der Regel ein Zeichen dafür, dass die Entzündung durch eine bakterielle Infektion verursacht wird. Die Farbe und Konsistenz des Ausflusses können dabei variieren und reichen von durchsichtig und wässrig bis hin zu gelblich-grün und dickflüssig. Der Ausfluss kann kontinuierlich oder zeitweise auftreten und wird häufig von einem unangenehmen Geruch begleitet.

.

Symptome einer Blasenentzündung (Zystitis)

Eine Blasenentzündung (Blaseninfektion), auch als Zystitis bekannt, äußert sich durch verschiedene Symptome, die oft plötzlich und unangenehm auftreten:

- Häufiger Harndrang

Eines der auffälligsten Symptome einer Blasenentzündung ist ein häufiges Bedürfnis, Wasser zu lassen. Betroffene verspüren häufig einen starken Harndrang, der jedoch oft nur mit wenig oder gar keinem Urinfluss einhergeht. Dieses andauernde Bedürfnis kann sehr störend sein und die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen.

- Brennen beim Wasserlassen

Ein ständiges Brennen während oder nach dem Wasserlassen ist ebenfalls ein typisches Symptom. Dieses unangenehme Gefühl resultiert aus der Reizung der Blasenschleimhaut durch die Infektion. Das Brennen kann in seiner Intensität variieren und wird oft als stechendes oder brennendes Empfinden beschrieben.

- Trüber oder stark riechender Urin

Bei einer Blasenentzündung kann der Urin eine trübe Färbung aufweisen und unangenehm riechen. Diese Veränderung in Farbe und Geruch des Urins resultiert aus der Anwesenheit von Bakterien, weißen Blutkörperchen und möglicherweise Blut.

- Blut im Urin (Hämaturie)

Ein ernstzunehmendes Symptom einer Zystitis ist das Vorhandensein von Blut im Urin, auch als Hämaturie bezeichnet. Der Urin kann dadurch rosa, rot oder braun erscheinen. Blut im Urin ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die Infektion fortgeschritten ist und die Schleimhäute der Harnwege geschädigt sind.

- Unterleibsschmerzen

Krampfartige oder ziehende Schmerzen im Unterbauch sind ebenfalls charakteristisch für eine Blasenentzündung. Diese Schmerzen resultieren aus der Entzündung der Blasenwand und können von leichtem Unbehagen bis zu starken Krämpfen variieren.

Symptome einer Nierenbeckenentzündung (Pyelonephritis)

Eine Nierenbeckenentzündung, medizinisch als Pyelonephritis bezeichnet, ist eine schwerwiegendere Infektion, die sich typischerweise von der Blase auf die Nieren ausweitet:

- Fieber und Schüttelfrost

Fieber und Schüttelfrost sind deutliche Zeichen einer fortgeschrittenen Infektion, die auf eine Beteiligung der Nieren hinweisen. Diese Symptome resultieren aus der systemischen Reaktion des Körpers auf die Infektion und deuten auf eine ernsthafte bakterielle Infektion hin.

- Rückenschmerzen und Flankenschmerzen

Bei einer Nierenbeckenentzündung treten häufig Schmerzen in der Seite oder im unteren Rückenbereich auf. Diese Schmerzen, die als Rückenschmerzen und Flankenschmerzen bekannt sind, deuten auf eine Entzündung der Nieren hin und können sehr intensiv sein.

- Übelkeit und Erbrechen

Zusammen mit Fieber treten oft Übelkeit und Erbrechen auf. Diese Symptome sind Alarmsignale für eine ernsthafte Infektion und deuten darauf hin, dass das Wohlbefinden stark beeinträchtigt ist.

- Starkes Krankheitsgefühl

Menschen mit Pyelonephritis fühlen sich oft stark krank und erschöpft. Dieses allgemeine Unwohlsein und die Erschöpfung sind typische Begleiterscheinungen einer schweren Infektion und erfordern umgehend ärztliche Behandlung.

Symptome einer Harnleiterentzündung (Ureteritis)

Eine Harnleiterentzündung, medizinisch als Ureteritis bezeichnet, ist eine seltene Erkrankung, bei der der Harnleiter - das Rohr, das den Urin von den Nieren zur Blase transportiert - entzündet ist. Die Symptome können variieren, sind jedoch oft ähnlich den Anzeichen anderer Harnwegsinfektionen:

- Schmerzen in der Flanke oder im Unterbauch

Ein häufiges Symptom der Ureteritis sind Schmerzen im Flankenbereich oder im Unterbauch. Diese Schmerzen können ziehend, stechend oder krampfartig sein und in ihrer Intensität variieren. Sie resultieren aus der Entzündung des Harnleiters und können sich auf einer oder beiden Seiten des Körpers bemerkbar machen, abhängig davon, welcher Harnleiter betroffen ist.

- Brennen beim Wasserlassen

Ähnlich wie bei anderen Harnwegsinfektionen können Betroffene ein Brennen beim Wasserlassen verspüren. Diese unangenehme Empfindung entsteht durch die Reizung der Schleimhaut im Harntrakt und ist ein häufiges Begleitsymptom bei Entzündungen.

- Häufiger Harndrang

Ein verstärkter Harndrang ist ebenfalls ein häufiges Symptom der Ureteritis. Betroffene verspüren oft das Bedürfnis, häufiger zur Toilette zu gehen, auch wenn dabei nur kleine Mengen Urin ausgeschieden werden. Dieses Symptom kann sehr störend sein und den Alltag erheblich beeinträchtigen.

- Schmerzen beim Wasserlassen

Zusätzlich zum Brennen können auch allgemeine Schmerzen beim Wasserlassen auftreten. Diese Schmerzen können entlang des Harnleiters und in der Blase spürbar sein und sind oft ein Zeichen für die fortschreitende Entzündung.

- Blutig oder trüber Urin

Ein weiterer Hinweis auf eine Ureteritis kann das Auftreten von blutigem oder trübem Urin sein. Blut im Urin (Hämaturie) kann dem Urin eine rosa, rote oder braune Farbe verleihen. Trübes Aussehen des Urins kann auf das Vorhandensein von Eiter oder Schleim hinweisen, was auf eine ernsthafte Infektion deutet.

- Fieber und allgemeines Unwohlsein

In schwereren Fällen kann Fieber auftreten, was auf eine systemische Infektion hinweist, die dringend ärztliche Behandlung erfordert. Ein allgemeines Gefühl von Unwohlsein und Erschöpfung kann ebenfalls vorhanden sein, ähnlich wie bei anderen systemischen Infektionen.

- Übelkeit und Erbrechen

In einigen Fällen können Übelkeit und Erbrechen auftreten, insbesondere wenn die Infektion auf die Nieren übergegangen ist. Diese Symptome deuten auf eine fortgeschrittene Infektion hin und erfordern sofortige medizinische Aufmerksamkeit.

Allgemeine Symptome

- Müdigkeit und Schwäche: Allgemeine Erschöpfungszustände können auftreten, insbesondere wenn die Infektion schwerwiegend ist.

- Veränderungen des Urinvolumens: Mögliche Vergrößerung oder Verkleinerung der Urinmenge.

Differenzierung der Symptome

Untere Harnwegsinfektionen (Harnröhre und Blase)

Die Symptome einer Infektion der unteren Harnwege konzentrieren sich hauptsächlich auf die Blase und die Harnröhre. Die häufigsten Symptome umfassen Brennen beim Wasserlassen, häufiger Harndrang, trüber oder stark riechender Urin und Unterleibsschmerzen. Diese Symptome sind oft unangenehm, aber in der Regel weniger schwerwiegend als diejenigen, die mit einer Infektion der oberen Harnwege einhergehen.

Obere Harnwegsinfektionen (Harnleiter und Nieren)

Infektionen der oberen Harnwege, die die Harnleiter und die Nieren betreffen, sind schwerwiegender und erfordern oft eine sofortige ärztliche Behandlung. Symptome wie Fieber, Schüttelfrost, Rückenschmerzen, Übelkeit und Erbrechen deuten auf eine Nierenbeteiligung hin und sind Zeichen dafür, dass die Infektion möglicherweise ins Blut übergegangen ist (Urosepsis).

Die Symptome von Harnwegsinfekten können je nach betroffener Region der Harnwege stark variieren. Während Brennen beim Wasserlassen, häufiger Harndrang und trüber Urin eher auf Infektionen der unteren Harnwege hinweisen, können Fieber, Schüttelfrost, Rückenschmerzen und Übelkeit auf eine schwerwiegendere Infektion der oberen Harnwege wie eine Nierenbeckenentzündung hinweisen. Eine frühzeitige Erkennung und Behandlung der Symptome sind entscheidend, um Komplikationen zu vermeiden und eine schnelle Genesung zu gewährleisten. Sollten sich Symptome eines HWI zeigen, ist es wichtig, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen.

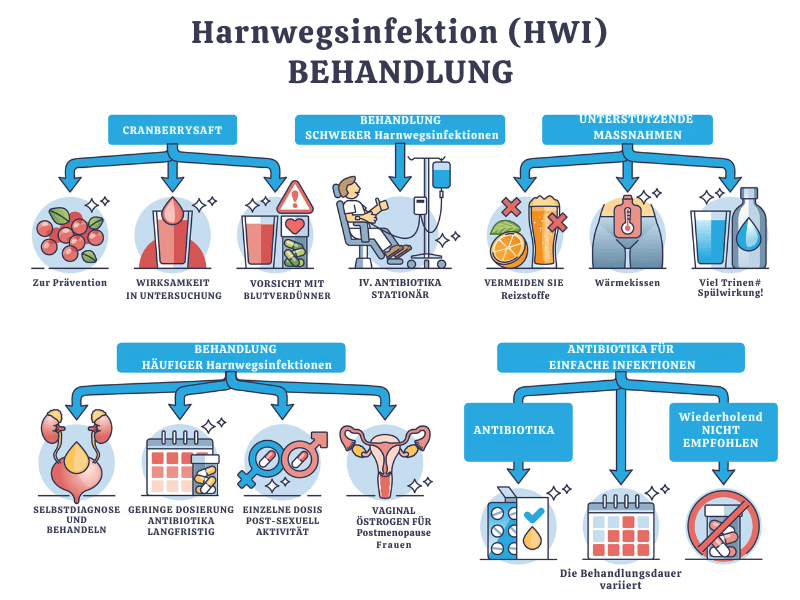

Behandlung von Harnwegsinfekten

Die Behandlung von Harnwegsinfekten (HWI) hängt von der Schwere und dem Ort der Infektion ab. Ein rechtzeitiges und effektives Eingreifen ist wichtig, um Komplikationen zu vermeiden und die Symptome zu lindern.

Hier sind die wichtigsten Ansätze zur Behandlung von HWI:

- 1. Antibiotika

Zielgerichtete Therapie: Antibiotika sind die Standardbehandlung für bakterielle Harnwegsinfekte. Sie werden verschrieben, um die Infektion schnell zu beseitigen.

Unkomplizierte Infektionen: Für leichtere, unkomplizierte Infektionen werden oft orale Antibiotika wie Nitrofurantoin, Trimethoprim/Sulfamethoxazol oder Fosfomycin verschrieben.

Komplizierte oder schwerere Infektionen: Schwere Infektionen oder Infektionen der oberen Harnwege (z.B. Nierenbeckenentzündung) können die Einnahme von stärkeren Antibiotika oder intravenöse Antibiotika erforderlich machen.

Resistenztestung: Bei wiederkehrenden oder komplizierten Infektionen kann eine Urinkultur und Antibiogramm durchgeführt werden, um die genaue Art der Bakterien zu identifizieren und das effektivste Antibiotikum zu bestimmen.

- 2. Schmerzmittel

Schmerzlinderung: Zur Linderung von Schmerzen und Brennen beim Wasserlassen können Schmerzmittel wie Ibuprofen oder Paracetamol eingesetzt werden.

Spezifische Medikamente: Phenazopyridin ist ein Medikament, das gezielt zur Linderung von Beschwerden der Harnwege eingesetzt wird. Es ist jedoch nur symptomatisch und behandelt nicht die eigentliche Infektion.

- 3. Flüssigkeitszufuhr

Hydration: Viel Trinken ist wichtig, um die Harnwege durchzuspülen und Bakterien schneller aus dem Harntrakt zu entfernen. Empfehlenswert sind mindestens 2-3 Liter Wasser pro Tag.

Cranberry-Saft: Einige Studien deuten darauf hin, dass Cranberry-Saft helfen kann, Harnwegsinfektionen vorzubeugen, indem er das Anhaften von Bakterien an den Harnwegsschleimhäuten erschwert.

- 4. Probiotika

Unterstützung der Darmflora: Probiotika können helfen, eine gesunde Darmflora zu erhalten und das Risiko von HWI zu reduzieren. Sie können als Nahrungsergänzungsmittel oder in Form von probiotischen Lebensmitteln (z.B. Joghurt) eingenommen werden.

Präventive Wirkung: Einige Studien deuten darauf hin, dass Probiotika, insbesondere Laktobazillen, helfen können, die Besiedlung der Harnwege mit pathogenen Bakterien zu verhindern.

- 5. Andere Maßnahmen

Harnwegs-Dekontamination: In einigen Fällen kann das regelmäßige Blasenentleeren oder eine intermittierende Katheterisierung erforderlich sein, insbesondere bei Patienten mit Blasenentleerungsstörungen.

Topische Östrogene: Bei postmenopausalen Frauen können topische Östrogenpräparate zur Anwendung kommen, um die Schleimhaut der Harnwege zu stärken und das Risiko von Infektionen zu verringern.

- 6. Immuntherapie

Stärkung des Immunsystems: Bestimmte Immuntherapien können helfen, das Immunsystem zu stärken und die Abwehrkraft gegenüber Harnwegsinfektionen zu erhöhen.

Bakterielle Lysate: Produkte, die aus bakteriellen Lysaten bestehen, können oral eingenommen werden, um das Immunsystem zu stimulieren und wiederkehrende Harnwegsinfektionen zu verhindern.

- 7. Pflanzliche Heilmittel

Pflanzliche Extrakte: Einige pflanzliche Heilmittel, wie Uva-ursi (Bärentraube), Goldrute und Kapuzinerkresse, haben antibakterielle Eigenschaften und können als unterstützende Behandlung bei Harnwegsinfektionen eingesetzt werden.

Homöopathie: Manche Menschen finden Linderung durch homöopathische Mittel, wie Cantharis oder Staphysagria. Diese sollten jedoch nur nach Rücksprache mit einem qualifizierten Homöopathen eingesetzt werden.

- 8. Verhaltensänderungen

Hygienemaßnahmen: Eine optimale Intimhygiene kann helfen, das Risiko von Harnwegsinfektionen zu verringern. Dazu gehört das richtige Abwischen (von vorne nach hinten) und das Vermeiden von reizenden Pflegeprodukten.

Blasenentleerung: Regelmäßiges vollständiges Entleeren der Blase und das Vermeiden von übermäßig langem Zurückhalten des Urins können dazu beitragen, Infektionen vorzubeugen.

Die Behandlung von Harnwegsinfekten umfasst eine Kombination aus Antibiotika zur Bekämpfung der Infektion, Schmerzmitteln zur Linderung der Symptome, verstärkter Flüssigkeitszufuhr zur Unterstützung der natürlichen Reinigungsprozesse des Körpers und Probiotika zur Förderung einer gesunden Darmflora. Zusätzliche vorbeugende Maßnahmen und eine gute persönliche Hygiene können dazu beitragen, das Risiko von wiederkehrenden Infektionen zu minimieren. Eine rechtzeitige und angepasste Behandlung ist entscheidend, um Komplikationen zu vermeiden und eine schnelle Genesung zu gewährleisten.

Prävention von Harnwegsinfekten

Vorbeugende Maßnahmen spielen eine entscheidende Rolle bei der Verhinderung von Harnwegsinfekten.

Dazu gehören:

Präventive Maßnahmen zur Vorbeugung von Harnwegsinfektionen

Es gibt eine Vielzahl pharmakologischer und natürlicher Strategien, um Harnwegsinfektionen (HWIs) vorzubeugen. Nachfolgend sind die gängigen Möglichkeiten übersichtlich aufgeführt.

1. Pharmakologische Präventionsmöglichkeiten

- Antibiotische Langzeitprophylaxe: Bei häufig wiederkehrenden HWIs kann nach ärztlicher Prüfung eine niedrig dosierte, anhaltende Antibiotikagabe in Erwägung gezogen werden. Aufgrund potenzieller Nebenwirkungen und Resistenzentwicklung nur für spezielle Fälle empfohlen.

- Immunprophylaxe / Impfstoffe:

- Bakterienlysate (z. B. OM-89 / Uro-Vaxom®): Oral aufgenommene, abgetötete Bakterienbestandteile zur Stärkung der Immunabwehr gegen typische HWIs-Erreger.

- Vaginale Östrogene (postmenopausale Frauen): Lokale Östrogenpräparate können die Blasenschleimhaut widerstandsfähiger machen und das Infektionsrisiko senken.

- Methenamin: Wird im sauren Urin zu Formaldehyd umgewandelt und wirkt antimikrobiell. Als spezielle Option zur Rezidivprophylaxe.

2. Natürliche & pflanzliche Präventionsmöglichkeiten

- D-Mannose: Ein Einfachzucker, der sich an E.coli-Bakterien bindet und verhindert, dass diese an der Schleimhaut haften. Die Keime werden einfach ausgespült. Wirksamkeit insbesondere bei wiederkehrenden Infekten.

- Cranberry-Produkte: Enthalten Proanthocyanidine, die das Anhaften von Bakterien an der Blasenwand erschweren können. Als Saft, Kapseln oder Tabletten erhältlich. Die Studienlage ist gemischt, aber viele Betroffene berichten von positiven Effekten.

- Bärentraubenblätter (Arctostaphylos uva-ursi): Antibakterielle Pflanzenstoffe (v. a. Arbutin). Nicht zur dauerhaften Einnahme geeignet.

- Weitere pflanzliche Präparate: Kürbissamen, Brennnessel, Goldrutenkraut und Schachtelhalm (häufig in Blasen- und Nierentees) wirken harntreibend und unterstützend.

- Probiotika (Milchsäurebakterien): Fördern eine gesunde Scheiden- und Darmflora. Als orale Präparate oder Vaginalkapseln verfügbar.

- Vitamin C, Zink, Selen: Unterstützung des Immunsystems und mögliche Hemmung des Bakterienwachstums durch Ansäuerung des Urins. Nachweis zum direkten Nutzen schwankend.

3. Weitere allgemeine Maßnahmen

- Ausreichende Flüssigkeitszufuhr zur Durchspülung der Harnwege

- Nach dem Geschlechtsverkehr die Blase zeitnah entleeren

- Reinigung beim Toilettengang stets von vorne nach hinten

- Nasse Kleidung rasch wechseln und Unterkühlung vermeiden

- Verzicht auf aggressive Intimwaschprodukte / Seifen

- Lockere, atmungsaktive Kleidung bevorzugen

Vergleich pharmakologischer & natürlicher Präventionsmöglichkeiten

| Präventionsmöglichkeit | Pharmakologisch | Natürlich / Pflanzlich |

|---|---|---|

| Antibiotika-Langzeitprophylaxe | ✔️ | |

| Immunprophylaxe (OM-89 / Uro-Vaxom) | ✔️ | |

| Vaginale Östrogene | ✔️ | |

| Methenamin | ✔️ | |

| D-Mannose | ✔️ | |

| Cranberry | ✔️ | |

| Bärentraubenblätter | ✔️ | |

| Goldrute, Brennnessel, Kürbis | ✔️ | |

| Milchsäurebakterien (Probiotika) | ✔️ | |

| Vitamin C, Zink, Selen | teils | ✔️ |

Achtung:

Die Eignung oder Wirksamkeit einzelner Maßnahmen kann individuell unterschiedlich sein. Insbesondere bei häufig wiederkehrenden Harnwegsinfekten sollte ärztlicher Rat eingeholt werden!

FAQ zu Harnwegsinfekten

- Was verursacht einen Harnwegsinfekt? Die meisten Harnwegsinfekte werden durch Bakterien verursacht, insbesondere durch E. coli aus dem Darm.

- Welche Hausmittel helfen gegen HWI? Viel Wasser trinken, Cranberrysaft und Probiotika können helfen, die Symptome zu lindern und die Infektion zu vermeiden.

- Wie lange dauert ein Harnwegsinfekt? Mit Behandlung verschwinden die Symptome meistens innerhalb weniger Tage, ohne Behandlung kann es länger dauern oder sich verschlimmern.

- Kann ein Harnwegsinfekt von alleine heilen? In einigen Fällen kann der Körper die Infektion selbst bekämpfen, es wird jedoch empfohlen, einen Arzt aufzusuchen, um Komplikationen zu vermeiden.

- Sind Harnwegsinfekte ansteckend? Nein, Harnwegsinfekte sind in der Regel nicht ansteckend von Person zu Person.

Erfahrungsberichte von Betroffenen

- Erfahrungsbericht: Maria - 48 Jahre*

„Ich hatte ständig Blasenentzündungen und das war echt nervig. Es fühlte sich an, als wenn ich eine Infektion nach der anderen hatte. Mein Arzt hat mir dann probiotische Ergänzungen empfohlen, damit meine Darmflora wieder in Ordnung kommt und mein Immunsystem besser arbeitet. Außerdem hat er mir geraten, nach dem Sex mehr Wasser zu trinken, um mögliche Bakterien gleich auszuspülen. Seitdem hab ich keine Infektion mehr! Diese kleinen Änderungen in meinem Alltag haben echt viel gebracht.“

- Erfahrungsbericht: Jens - 58 Jahre*

„Nach meiner Prostata-Operation habe ich einen Harnwegsinfekt bekommen. Das tat ganz schön weh und ich fühlte mich echt mies. Mein Arzt hat mir Antibiotika verschrieben und mir gesagt, ich soll viel trinken, um die Harnwege durchzuspülen. Nach ein paar Tagen ging es mir schon besser und jetzt hab ich keine Beschwerden mehr. Das viele Trinken hat mir echt geholfen und ich pass jetzt immer darauf auf, dass ich genug Flüssigkeit zu mir nehme.“

- Erfahrungsbericht: Anna - 28 Jahre*

„Ich bekam immer wieder Harnwegsinfekte, vor allem nach intensiven Trainings in meiner Sportgruppe. Das war extrem frustrierend, weil ich jedes Mal, wenn ich Fortschritte machte, wieder eine Infektion bekam und dann zurückgeworfen wurde. Eine Sportkollegin hat mir dann geraten, direkt nach dem Training ein großes Glas Wasser zu trinken und sofort zu duschen, um alle Bakterien wegzuspülen. Außerdem trage ich jetzt Baumwollunterwäsche, weil die gut durchlüftet ist und keine Feuchtigkeit speichert. Seit ich das mache, bleibe ich von Infektionen verschont. Das hat mein Sportleben viel einfacher gemacht und meine Lebensqualität verbessert.“

- Erfahrungsbericht: Lars - 37 Jahre*

„Nach einem langen Camping-Wochenende hatte ich einen Harnwegsinfekt. Erst musste ich ständig aufs Klo und es hat leicht gebrannt beim Wasserlassen, aber nach ein paar Tagen wurde es richtig schlimm mit heftigen Schmerzen und Fieber. Ich bin dann sofort zum Arzt gegangen. Der hat mir Antibiotika gegeben und mir gesagt, ich soll viel Wasser trinken. Es ging mir nach ein paar Tagen besser, aber ich wollte sicherstellen, dass das nicht nochmal passiert. Der Arzt hat mir empfohlen, regelmäßig Cranberry-Saft zu trinken und auf gute Hygiene zu achten, besonders bei Outdoor-Aktivitäten. Ich habe seine Ratschläge befolgt und seitdem keine Infektion mehr gehabt. Diese Erfahrung hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, auf den eigenen Körper zu hören und vorbeugende Maßnahmen ernst zu nehmen.“

* Der Schutz der Privatsphäre ist ein wichtiges Anliegen. Daher wurden die Namen und das Alter der Personen anonymisiert.

Unser Selbsthilfe-Forum bietet nicht nur viele tausend weitere Erfahrungsberichte, sondern auch die Möglichkeit eines direkten Austauschs mit anderen Betroffenen. Wir ermutigen Sie, sich aktiv daran zu beteiligen.

Quellen:

S3-Leitlinie Epidemiologie, Diagnostik, Therapie, Prävention und Management unkomplizierter, bakterieller, ambulant erworbener Harnwegsinfektionen bei erwachsenen Patienten

gesund.bund.de: Blasenentzündung (Zystitis): Behandlung