Selbstkatheterismus, auch bekannt als intermittierender Selbstkatheterismus (ISK), eröffnet Menschen mit Blasenentleerungsstörungen ganz neue Perspektiven auf ihre Lebensqualität. Diese effektive Methode ermöglicht es den Betroffenen, ihre Blase eigenständig und regelmäßig zu entleeren, was besonders wichtig ist für jene, die unter neurologischen Erkrankungen oder anderen gesundheitlichen Einschränkungen leiden. Die Freiheit, das eigene Wohlbefinden aktiv zu gestalten und Kontrolle über die Blasenfunktion zurückzugewinnen, kann nicht nur körperliche Beschwerden lindern, sondern auch das soziale Leben bereichern. In diesem Ratgeber erfahren Sie alles Wichtige über ISK: von den Grundlagen und Indikationen bis hin zu den vielfältigen Vorteilen dieser Technik.

Warum Selbstkatheterismus?

Selbstkatheterismus kann Ihre Lebensqualität erheblich verbessern, indem er Ihnen Unabhängigkeit und Kontrolle über Ihre Blasenfunktion bietet. Diese Methode ist besonders wichtig bei medizinischen Bedingungen, die die Blasenentleerung beeinträchtigen, wie beispielsweise Multiple Sklerose, Rückenmarksverletzungen oder Querschnittslähmungen.

Wichtige Begriffe und Grundlagen

Was ist Intermittierender Selbstkatheterismus (ISK)?

Intermittierender Selbstkatheterismus (ISK) bedeutet, dass Sie selbst in regelmäßigen Abständen einen Katheter (ein schlauchförmiges Hilfsmittel) in Ihre Harnröhre einführen, um die Blase vollständig zu entleeren. Dies kann je nach Bedarf mehrere Male am Tag erfolgen.

Warum ist ISK bedeutend für Ihre Gesundheit?

ISK ist nicht nur eine technische Fertigkeit, sondern ein wesentlicher Bestandteil der medizinischen Versorgung für viele Menschen. Es hilft dabei, Folgeerkrankungen zu vermeiden, die durch eine unvollständige Blasenentleerung entstehen können.

Auch wenn der Gedanke anfangs vielleicht ungewohnt erscheint, ist der Selbstkatheterismus eine sichere und erlernbare Methode, die vielen Menschen zu mehr Lebensqualität verhilft

Für wen ist der Selbstkatheterismus geeignet?

Die Technik wird häufig bei Personen mit sogenannten neurogenen Blasenproblemen angewendet. Bei einer neurogenen Blase ist die Kontrolle der Blasenfunktion durch eine Schädigung des Nervensystems gestört.

Indikationen:

- Neurogene Blasenfunktionsstörungen

- Detrusor- oder Schließmuskel-Unteraktivität

- Blasenentleerungsstörungen

- Funktionsstörungen durch medikamentöse Behandlungen, wie beispielsweise nach der Anwendung von Botulinumtoxin

- Restharnbildung

Zu den häufigsten Ursachen gehören:

- Multiple Sklerose

- Rückenmarksverletzungen, Nervenverletzungen und Nervenschädigungen

- Querschnittslähmung

- Diverse andere neurologische Erkrankungen

Vorteile des ISK

Restharn ist der Urin, der nach einer vermeintlich vollständigen Blasenentleerung in der Blase verbleibt. Eine erhöhte Menge an Restharn kann verschiedene gesundheitliche Probleme wie Harnwegsinfektionen, Blasensteine und eine erhöhte Belastung der Nieren verursachen. Durch ISK stellen Sie sicher, dass die Blase vollständig entleert wird, was die Menge des Restharns reduziert.

Management von Restharn

Restharn ist der Urin, der nach einer vermeintlich vollständigen Blasenentleerung in der Blase verbleibt. Eine erhöhte Menge an Restharn kann verschiedene gesundheitliche Probleme wie Harnwegsinfektionen, Blasensteine und eine erhöhte Belastung der Nieren verursachen. Durch ISK stellen Sie sicher, dass die Blase vollständig entleert wird, was die Menge des Restharns reduziert.

Prävention von Infektionen

Eine vollständige Blasenentleerung durch ISK verringert das Risiko von Harnwegsinfektionen und trägt zur allgemeinen Gesundheit des Urogenitalsystems bei.

Verbesserung der Lebensqualität

Durch die regelmäßige, vollständige Entleerung der Blase können Symptome wie häufiges Wasserlassen und Dranginkontinenz gemindert werden, was zu einer erheblichen Steigerung der Lebensqualität führt.

Erhalt der Blasenfunktion

Durch die regelmäßige und vollständige Entleerung der Blase mittels ISK wird die Schädigung des Blasengewebes und des Schließmuskels minimiert, wodurch die natürliche Funktion und das Fassungsvermögen der Blase besser erhalten bleiben.

Förderung der sozialen Unabhängigkeit

ISK ermöglicht es Ihnen, die Kontrolle über Ihre Blasenentleerung selbstständig zu übernehmen, was zu einer größeren Unabhängigkeit und Selbstbestimmung im Alltag führt. Dies kann insbesondere in sozialen Situationen von großem Vorteil sein.

Verminderung der Nierenbelastung

Die vollständige Entleerung der Blase bedeutet, dass weniger Druck auf die Nieren ausgeübt wird, wodurch das Risiko von Nierenschäden und Niereninfektionen verringert wird. Die Nieren können dadurch besser funktionieren und tragen zur allgemeinen Gesundheit des Organismus bei.

Einfache Handhabung und Flexibilität

Die Technik des ISK ist relativ einfach zu erlernen und kann jederzeit und überall durchgeführt werden. Dies bietet eine große Flexibilität und ist besonders nützlich für Menschen mit einem aktiven Lebensstil oder unregelmäßigen Tagesabläufen.

Kostenersparnis und Vermeidung operativer Eingriffe

Durch die regelmäßige Anwendung des ISK können manche Betroffene auf teure Medikamente oder operative Eingriffe verzichten, die zur Behandlung von Komplikationen durch chronischen Harnverhalt oder andere urologische Probleme notwendig wären.

Reduktion von Hautproblemen

Eine vollständige Blasenentleerung verringert das Risiko von Hautirritationen und Geschwüren, die durch ständigen Harnverlust und Urinkontakt an der Haut verursacht werden könnten. Dies fördert eine gesunde und intakte Haut, besonders im Bereich der Harnwege und Genitalien.

Zusammenfassung

Der ISK (Intermittierender Selbstkatheterismus) bietet viele gesundheitliche und lebensqualitätssteigernde Vorteile durch die Sicherstellung einer vollständigen Blasenentleerung und das effektive Management von Restharnproblemen.

Selbstkatheterismus (ISK) ist eine lebensverändernde Methode zur Blasenentleerung für Menschen mit eingeschränkter Blasenfunktion. Durch das regelmäßige und selbstständige Einführen eines Katheters ermöglichen Sie eine vollständige Blasenentleerung, was das Risiko von Restharn, Infektionen und anderen gesundheitlichen Komplikationen verringert. Dabei gewinnen Sie mehr Unabhängigkeit und Kontrolle, was Ihre Lebensqualität spürbar erhöht.

Anwendungsgebiete

Die Anwendung des Selbstkatheterismus ist besonders relevant für Patienten mit neurogener Blase. Diese Gruppe umfasst nicht nur Menschen mit akuten Verletzungen oder Erkrankungen, sondern auch solche, die an chronischen Krankheiten leiden. Die Notwendigkeit des ISK kann sich aus der Unfähigkeit ergeben, die Blase vollständig zu entleeren, was zu einer Überdehnung und langfristig zu schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen führen kann. Der ISK ist eine bewährte Methode zur Vermeidung solcher Komplikationen und zur Sicherstellung einer regelmäßigen Blasenentleerung. Darüber hinaus kann der Selbstkatheterismus auch bei anderen Erkrankungen eingesetzt werden, wie etwa bei bestimmten Formen der Harninkontinenz oder nach chirurgischen Eingriffen im urologischen Bereich.

Es gibt mehrere chronische Krankheiten, die Blasenentleerungsstörungen und Harnverhalt verursachen können

Chronische Krankheiten und ihre Auswirkungen auf die Blasenfunktion und Selbstständigkeit

- Diabetes Mellitus

Diabetes Mellitus kann zu einer diabetischen Neuropathie führen, einer Schädigung der Nerven, die die Blase kontrollieren. Diese Neuropathie kann die Kommunikation zwischen Gehirn und Blase erschweren, was zu einer verzögerten oder unvollständigen Blasenentleerung führt. Menschen mit Diabetes müssen möglicherweise mit Harnwegsinfektionen und einer verminderten Blasenkapazität umgehen und spezialisierte medizinische Hilfsmittel nutzen, um die selbstständige Blasenentleerung zu bewältigen. Insulinmanagement und regelmäßige Überwachung der Blutzuckerwerte sind entscheidend, um das Fortschreiten der Neuropathie zu verlangsamen und die Autonomie bei der Blasenfunktion zu fördern.

- Multiple Sklerose (MS)

Multiple Sklerose verursacht Läsionen im zentralen Nervensystem, die die Signalübertragung zu den Nerven, die die Blase kontrollieren, stören können. Dies kann zu Inkontinenz oder Überlaufinkontinenz führen, wo das Gefühl der Blasenfüllung fehlt und die Blase überläuft. Patienten mit MS könnten verschiedene Strategien anwenden müssen, wie z.B. regelmäßiges Toilettentraining, Blasentagebuchführung oder den Einsatz von Medikamenten zur Blasenkontrolle. Zudem kann die Unterstützung durch Physiotherapie helfen, die Selbstständigkeit in der Blasenentleerung zu erhalten, indem Techniken zur Verbesserung der Koordination und Balance erlernt werden.

- Parkinson-Krankheit

Die Parkinson-Krankheit beeinträchtigt durch degenerative Prozesse die motorische Kontrolle, was auch die Fähigkeit zur selbstständigen Blasenentleerung beeinflussen kann. Patienten können mit einer überaktiven Blase konfrontiert sein und erfahren möglicherweise häufigen Harndrang. Zur Unterstützung der Selbstständigkeit könnten Patienten von kognitiven Verhaltenstherapien profitieren, die ihnen helfen, Muster der Blasenkontrolle zu erkennen und anzupassen. Ebenso können Medikamente zur Regulierung der Neurotransmitter helfen, die Kontrolle zu verbessern. Es ist wichtig, eine ganzheitliche Behandlungsstrategie zu entwickeln, die sowohl medikamentöse als auch therapeutische Ansätze umfasst.

- Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)

Obwohl COPD primär die Lungenfunktion betrifft, kann der ständige Husten und die damit verbundenen Druckveränderungen im Bauchraum die Blase beeinflussen. Dies kann die Fähigkeit zur selbstständigen Kontrolle der Blase durch Unwillkürlichkeit oder Dranginkontinenz beeinträchtigen. Die Behandlung konzentriert sich auf die Verbesserung der Atemtechnik und der körperlichen Ausdauer, um die Bauchdruckveränderungen zu minimieren und die Selbstständigkeit zu fördern. Patienten könnten Atemtherapien, die die Kontrolle über Atemmuster verbessern, sowie Entspannungstechniken integrieren, um den Harndrang zu regulieren und die Blasenentleerung zu unterstützen.

- Interstitielle Zystitis / Blasenschmerzsyndrom

Diese chronische Erkrankung der Blase verursacht Schmerzen und häufigen Harndrang, was die Selbstständigkeit stark beeinträchtigen kann. Die Erkrankung geht oft mit einer reduzierten Blasenkapazität einher, was den Bedarf an häufigen Toilettenbesuchen erhöht. Um die Selbstständigkeit zu fördern, können Patienten von einer Kombination aus medikamentösen und nicht-medikamentösen Ansätzen profitieren, darunter Schmerzmanagement, Diätanpassungen zur Vermeidung von Blasenschmerz auslösenden Lebensmitteln sowie Behavioraltherapien zur Kontrolle der Symptome. Eine kontinuierliche Pflege und Unterstützung kann ebenfalls notwendig sein, um die Lebensqualität zu verbessern.

- Prostatavergrößerung (benigne Prostatahyperplasie, BPH)

Bei Männern kann eine vergrößerte Prostata den Harnfluss erheblich behindern und zu Harnverhalt führen, was die Fähigkeit zur selbstständigen Blasenentleerung einschränkt. Behandlungen können sowohl medikamentös, zur Reduzierung der Prostatagröße und Verbesserung des Harnflusses, als auch chirurgisch zur Entfernung überschüssigen Gewebes sein. Regelmäßige Untersuchungen und Überwachung des Harnflusses sind entscheidend, um rechtzeitig eingreifen zu können und die Selbstständigkeit zu erhalten. Die Umstellung auf eine gesunde Lebensweise und diätetische Veränderungen können ebenfalls helfen, die Symptome und die Blasenfunktion zu verbessern.

- Rückenmarkverletzungen

Schäden am Rückenmark können die Signalübertragung zu den Blasensteuerungszentren im Gehirn unterbrechen, was die Selbstständigkeit stark beeinträchtigen kann. Ein völliger oder teilweiser Verlust der Blasenkontrolle kann auftreten, abhängig vom Schweregrad der Verletzung. Patienten müssen möglicherweise Katheterisierungstechniken erlernen oder Hilfsmittel nutzen, um die Blasenentleerung zu managen. Physiotherapie kann helfen, alternative Muskelgruppen zu stärken, um die Blasenfunktion und die Fähigkeit zur selbstständigen Blasenentleerung zu unterstützen. Überdies ist psychologische Unterstützung wichtig, um die Anpassung an neue Herausforderungen im alltäglichen Leben zu erleichtern.

- Bandscheibenvorfall

Ein Bandscheibenvorfall im unteren Rücken kann auf die dort verlaufenden Nerven drücken, die auch die Blasenfunktion steuern. Dies könnte zu einem Kontrollverlust über die Blasenentleerung führen. Behandlungsstrategien umfassen Physiotherapie zur Druckentlastung der Nerven und Verbesserung der Mobilität sowie Schmerztherapien, um die Lebensqualität zu steigern. Chirurgische Eingriffe können notwendig werden, um den Druck auf die Nerven zu lindern. Fortlaufende Unterstützung und gegebenenfalls Anpassung des täglichen Lebensstils sind entscheidend, damit Patienten ihre Selbstständigkeit bewahren können.

- Schlaganfall

Ein Schlaganfall kann unterschiedliche Bereiche des Gehirns betreffen und dadurch die Blasenkontrolle beeinträchtigen. Patienten können mit einem Verlust der Fähigkeit umgehen müssen, die Blasenentleerung selbst zu regulieren. Rehabilitation nach einem Schlaganfall ist entscheidend, um die körperlichen und kognitiven Fähigkeiten zur Unterstützung der Selbstständigkeit wiederherzustellen. Methoden können praxisbezogene Trainings, unterstützte Pflege und gegebenenfalls medikamentöse Therapien zur Blasenkontrolle umfassen. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen medizinischem Fachpersonal, Physiotherapeuten und der Familie des Patienten kann notwendig sein, um die bestmögliche Regeneration zu unterstützen.

- Spina bifida

Spina bifida, ein Geburtsfehler, kann die Entwicklung der Nervensysteme beeinflussen und zu Blasenfunktionsstörungen führen. Vorrangiges Ziel ist es, von Geburt an unterstützende Maßnahmen einzusetzen, um die Selbstständigkeit, soweit möglich, zu fördern. Neurochirurgie kann helfen, strukturelle Probleme zu beheben, während langfristige Betreuung und Gesundheitsmanagement entscheidend sind, um die Blasenfunktion zu kontrollieren. Der Zugang zu adaptiven Geräten und individueller Therapieplanung kann zudem helfen, die Selbstständigkeit der Betroffenen zu stärken und ihre Lebensqualität zu fördern.

- Alzheimer-Krankheit

In fortgeschrittenen Stadien der Alzheimer-Krankheit können Gedächtnisverlust und verminderte kognitive Fähigkeiten die Blasenkontrolle beeinträchtigen. Die Fähigkeit, die Blasenentleerung selbstständig zu regulieren, wird oft durch ein Fortschreiten der Krankheit herausgefordert. Pflegeansätze können die Implementierung eines regelmäßigen Zeitplans für Blasenentleerung, urologische Unterstützung sowie externe Unterstützung durch Pfleger umfassen, um die Selbstständigkeit zu fördern. Ein Umfeld, das Sicherheit, Unterstützung und Routine bietet, ist entscheidend, um Stress zu minimieren und die Autonomie von Alzheimer-Patienten zu maximieren.

- Chirurgische Eingriffe

Chirurgische Eingriffe im Beckenbereich oder an der Wirbelsäule können die Blasenfunktion durch Beeinträchtigung von Nerven oder muskulären Strukturen erheblich beeinflussen. Postoperative Rehabilitation zur Wiederherstellung der Blasenkontrolle umfasst oft physiotherapeutische Unterstützung, Schmerzmanagement und möglicherweise die Anpassung von Blasenfunktionen durch Hilfsmittel. Die kontinuierliche Überwachung durch medizinische Fachkräfte und Anpassungen im täglichen Lebensstil können helfen, die Selbstständigkeit bei der Blasenfunktion wiederherzustellen und die Lebensqualität postoperativ zu verbessern.

Diese Erkrankungen können die normale Funktion der Blase auf verschiedene Weisen beeinträchtigen, indem sie die Nervenbahnen, Muskelkontrolle oder die anatomischen Strukturen betreffen, die für die Blasenentleerung entscheidend sind.

Die Unterschiede bei den Kathetern

Katheter, die für den intermittierenden Selbstkatheterismus (ISK) verwendet werden, sind speziell dafür konzipiert, dass Patienten sie selbstständig zur wiederholten Entleerung der Blase einführen und wieder entfernen können. Sie zeichnen sich durch eine atraumatische Spitze, abgerundete Drainageöffnungen ohne scharfe Kanten und eine Oberfläche aus, die in Kombination mit speziellen Gleitmitteln eine maximale Gleitfähigkeit bietet.

Wichtige Aspekte bezüglich dieser Katheter:

Unterschiedliche Katheterspezifika im ISK:

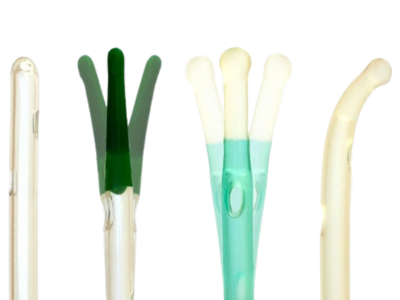

1. Katheterspitzen:

- Kugelspitze: Diese Katheter haben eine abgerundete Spitze, die das Einführen erleichtert und das Risiko von Verletzungen und Reizungen der Harnröhrenschleimhaut minimiert. Sie

sind besonders hilfreich für Personen, die häufig katheterisieren müssen.

sind besonders hilfreich für Personen, die häufig katheterisieren müssen. - Nelatonspitze: Ein häufig verwendeter Kathetertyp im ISK mit einer geraden, einfach geformten Spitze, der in der Regel aus weichem Kunststoff besteht. Diese Katheter sind einfach einzuführen und eignen sich gut für den alltäglichen Gebrauch.

- Tiemannspitze: Diese Katheter haben eine leicht gebogene Spitze, die vor allem für Männer mit Prostatahyperplasie oder anderen anatomischen Besonderheiten nützlich ist. Sie erleichtert das Einführen durch die Krümmung der Harnröhre.

- Ergothan: Katheter mit flexibler, konisch verjüngter Spitze.

| Problem | Katheterspitze |

|---|---|

| Problemloser IK |

|

| Spastischer Beckenboden / Sphinkter |

|

| Urethrale Passagestörung, Prostata-Obstruktion |

|

2. Katheterdurchmesser:

• Der Durchmesser von Kathetern im ISK wird meist in Charrière (CH) oder French (Fr) gemessen. Die passenden Größen können variieren: • Gängige Größen für den ISK liegen zwischen 8 CH (2,6 mm) und 18 CH (6 mm), wobei kleinere Durchmesser für den Einstieg oder bei empfindlicher Harnröhre geeignet sein können und größere Durchmesser für eine schnellere Entleerung der Blase.

• Gängige Größen für den ISK liegen zwischen 8 CH (2,6 mm) und 18 CH (6 mm), wobei kleinere Durchmesser für den Einstieg oder bei empfindlicher Harnröhre geeignet sein können und größere Durchmesser für eine schnellere Entleerung der Blase.

• Die Wahl des Durchmessers hängt von der individuellen Anatomie, der Häufigkeit der Anwendung und dem allgemeinen Komfortempfinden des Patienten ab.

3. Katheterlängen:

• Für Frauen: Typischerweise benötigen Frauen kürzere Katheter, da die weibliche Harnröhre kürzer ist. Die Standardlängen für Frauenkatheter liegen meist bei etwa 15 bis 20 Zentimetern.

• Für Männer: Männer benötigen aufgrund der längeren Harnröhre längere Katheter. Hier liegen die Standardlängen meist zwischen 25 und 40 Zentimetern.

• Es gibt auch spezielle, kürzere Katheter für Frauen, Mädchen und Kinder, die eine angepasste Länge haben, um den anatomischen Anforderungen noch besser gerecht zu werden.

4. Beschichtung:

• Hydrophile Beschichtung: Viele ISK-Katheter sind mit einer hydrophilen Beschichtung versehen, die das Einführen und Entfernen erleichtert und die Reibung reduziert, was besonders für den regelmäßigen Gebrauch vorteilhaft ist.

• GEL-beschichtete Systeme: Diese Katheter sind mit einer Gelbeschichtung versehen, die eine zusätzliche Gleitschicht bietet und den Komfort beim Einführen und Entfernen erhöht. Diese Katheter sind besonders für Menschen geeignet, die empfindliche Harnröhren haben oder häufig katheterisieren müssen, da die Gelbeschichtung die Reibung minimiert und die Gefahr von Irritationen reduziert.

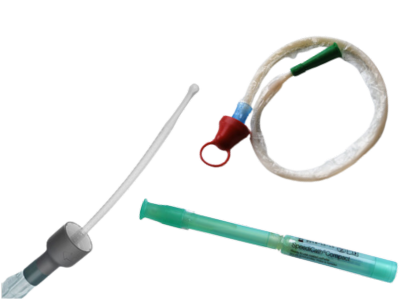

5. Mit integriertem Urinbeutel oder Konnektor

Katheter zum Selbstkatheterismus mit integriertem Urinbeutel oder Konnektor für Beutel bieten praktische Lösungen für Menschen mit Blasenentleerungsstörungen. Sie sind ideal für unterwegs oder bei eingeschränkter Mobilität, da sie diskret und hygienisch sind. Der integrierte Beutel vereinfacht die Entsorgung, während die Konnektoren Flexibilität in Größe und Kapazität bieten. Diese Technologien verbessern den Komfort und die Unabhängigkeit der Benutzer erheblich.

Die Auswahl eines geeigneten ISK-Katheters, einschließlich der Spitze, des Durchmessers und der Länge, sollte individuell angepasst und in Absprache mit medizinischem Fachpersonal erfolgen. Dies gewährleistet eine komfortable und sichere Anwendung entsprechend den spezifischen Bedürfnissen des Patienten.

INFO

Die Firma Coloplast GmbH hat mit dem neuartigen Luja™ weltweit den ersten Einmalkatheter mit der Micro-hole Zone Technology™ entwickelt und auf den Markt gebracht. Damit steht Anwendern eine neue Produkt-Generation zur Verfügung: Statt über zwei Öffnungen (sogenannte „Augen“), wie bei den meisten herkömmlichen Einmalkathetern, verfügt Luja über mehr als 80 Mikro-Augen. Dies ermöglicht eine vollständige Blasenentleerung und einem kontinuierlichen Fluss, ohne Unterbrechungen. Zudem muss der Katheter während des Entleerens nicht neu positioniert werden.

Eine gründliche Vorbereitung und Hygiene sind entscheidend für den Erfolg des Selbstkatheterismus. Diese Techniken sind nicht nur für die Sicherheit während des Katheterisierungsprozesses wichtig, sondern tragen auch dazu bei, das Risiko von Infektionen und anderen Komplikationen zu minimieren. Im Folgenden werden die verschiedenen Schritte erläutert, die beim Selbstkatheterismus zu beachten sind.

Vorbereitung und Hygiene

Bevor Sie mit dem Selbstkatheterismus beginnen, ist es unerlässlich, sich gut vorzubereiten. Zunächst sollten Sie einen ruhigen und privaten Ort wählen, an dem Sie sich wohlfühlen. Dies kann dazu beitragen, dass Sie sich entspannen und den Prozess in aller Ruhe durchführen können.

Ein wichtiger Schritt in der Vorbereitung ist die gründliche Handhygiene. Waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife oder verwenden Sie ein Handdesinfektionsmittel, um Keime zu entfernen. Diese Maßnahme ist besonders wichtig, da sie das Risiko von Harnwegsinfektionen erheblich verringert.

Darüber hinaus sollten alle benötigten Materialien bereitgelegt werden. Dazu gehören der Katheter selbst, sterile Handschuhe, Gleitmittel (sofern erforderlich), ein Behälter zur Auffangung des Urins sowie eventuell ein Desinfektionsmittel für die äußeren Genitalien. Achten Sie darauf, dass alle Materialien steril sind und nicht mit unsterilen Oberflächen in Kontakt kommen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Vorbereitung ist die Positionierung. Je nach individueller Situation kann es hilfreich sein, sich in eine bequeme Position zu bringen. Viele Anwender bevorzugen es, im Sitzen oder Stehen zu katheterisieren, wobei die Wahl der Position von der persönlichen Vorliebe und der körperlichen Verfassung abhängt.

Desinfektionsmittel:

Octenidin (Octenisept®): Primäres Schleimhautdesinfektionsmittel, unbegrenzt nutzbar, falls keine Hautreaktion auftritt.

Povidon-Iod-Lösung (Betaisodona®, Braunol®): Alternativ bei Unverträglichkeit von Octenisept®, rasche Wirkung, breit wirksam, jedoch eingeschränkte Nutzung wegen möglicher allergischer Reaktionen, Protein-Fehler und Schilddrüsenbeeinflussung.

Skinsept® Mucosa: Nur verwendet, wenn Octenidin und Povidon-Iod nicht vertragen werden, nur Wischdesinfektion möglich.

Desinfizierende Reinigungsmittel:

Prontoderm C®: Reinigungslösung für Harnröhreneingang, kein Schleimhautdesinfektionsmittel.

Decontaman liquid®: Antimikrobielle Reinigungslösung für Haut und Schleimhaut, ähnlich wie Prontoderm C®, nicht zugelassen als Schleimhautdesinfektionsmittel.

Einwirkzeiten der Mittel richten sich nach den Herstellerangaben.

Anwendungsvideo

Die beispielhaften Videos stellen keinen Ersatz für eine präzise und fachkundige Anleitung oder Schulung dar. Sie können jedoch dazu beitragen, eine Selbstüberprüfung bei bereits erlernter Anwendung vorzunehmen.

Hinweis: Die Clips unterliegen gelegentlich einer Altersfreigabe, da sie zur Veranschaulichung auch Geschlechtsorgane darstellen. Bei diesen Aufnahmen handelt es sich um animierte Darstellungen.

Mögliche Komplikationen Umgang mit Schwierigkeiten Die Kombination aus gründlicher Schulung, aktiver Teilnahme an Selbsthilfegruppen und stetigem Informationsgewinn kann wesentlich dazu beitragen, den Umgang mit Inkontinenz besser zu bewältigen und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Psychologische Aspekte des Selbstkatheterismus Emotionale Unterstützung Schulung und Aufklärung Durch eine umfassende Schulung und den Austausch in Selbsthilfegruppen können viele der Herausforderungen beim Selbstkatheterismus gemeistert werden. So wird nicht nur die Sicherheit und Effektivität der Methode erhöht, sondern auch das Vertrauen der Betroffenen in ihre eigenen Fähigkeiten gestärkt. Homecare-Anbieter spielen eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung von Patienten, die intermittierende Selbstkatheterisierung (ISK) durchführen müssen. Dies erfordert sowohl Fachwissen als auch ein hohes Maß an Sensibilität und Einfühlungsvermögen. Die Dienste umfassen mehrere zentrale Aspekte: Schulung, Unterstützung und Versorgung. Nachstehend ein Überblick, wie und mit welchen Mitteln Homecare-Anbieter diesen Bedarf abdecken können: Die Schulung der Patienten ist der erste Schritt zur erfolgreichen Selbstkatheterisierung. Homecare-Anbieter bieten oftmals individuelle Trainingssitzungen, in denen qualifiziertes Pflegepersonal den Patienten die notwendigen Techniken beibringt. Diese Schulungen können sowohl in den eigenen vier Wänden der Anwender als auch in speziellen Schulungszentren stattfinden. Inhalt der Schulung: Die Unterstützung geht über die reine Schulung hinaus. Homecare-Anbieter sind auch bei der emotionalen und psychologischen Anpassung an die neue Lebenssituation behilflich. Psychologische Unterstützung und Beratungsgespräche können helfen, Ängste und Unsicherheiten abzubauen. Unterstützungsangebote: Eine kontinuierliche Versorgung mit notwendigen Materialien ist essenziell für die Aufrechterhaltung einer erfolgreichen Selbstkatheterisierung. Homecare-Anbieter stellen sicher, dass Patienten regelmäßig und pünktlich beliefert werden. Versorgungsleistungen: Homecare-Anbieter fungieren nicht nur als Lieferant und Schulungspartner, sondern auch als direkter Ansprechpartner für alle Belange rund um die intermittierende Selbstkatheterisierung. Sie koordinieren gegebenenfalls auch die Zusammenarbeit mit Ärzten, Krankenkassen und anderen beteiligten Stellen. Mehrwert durch direkte Ansprechpartner: Homecare-Anbieter stellen somit einen ganzheitlichen Ansatz zur Verfügung, der Patienten nicht nur technisch, sondern auch emotional und administrativ unterstützt. Durch ihre umfassenden Dienstleistungen tragen sie wesentlich zur Lebensqualität und Unabhängigkeit der Betroffenen bei. Versuche von Krankenkassen und Leistungserbringern, die Menge der zur Verfügung stehenden Katheter zu begrenzen oder bestimmte Katheterarten vorzuschreiben, sind gegen die Gesetzgebung. Solche Einschränkungen stehen im Widerspruch zur gesetzlichen Vorgabe, die keine Limitierung der Menge kennt. Oftmals ist eine gemischte Versorgung erforderlich, die verschiedene Kathetertypen sowie zusätzliche saugende und ableitende Hilfsmittel umfasst, um den individuellen Bedürfnissen der Patienten gerecht zu werden. Durch solche Einschränkungen könnte das gesetzlich verankerte Ziel, eine ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung sicherzustellen, ernsthaft gefährdet werden. Einschränkungen bei der Versorgung mit Kathetern durch Krankenkassen und Leistungsrbringer stehen mehrere gesetzliche Regelungen aus dem deutschen Sozialgesetzbuch (SGB), insbesondere aus dem SGB V (Fünftes Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung) entgegen. Im Folgenden sind einige relevante Regelungen aufgeführt: § 33 SGB V - Hilfsmittel Dieser Paragraph konkretisiert die Versorgung mit Hilfsmitteln. Es wird festgelegt, dass Versicherte Anspruch auf eine ausreichende Versorgung mit Hilfsmitteln haben, die im Einzelfall erforderlich sind, um den Erfolg der Krankenbehandlung zu sichern, eine Behinderung auszugleichen oder eine Pflegebedürftigkeit zu verhindern. § 139 SGB V - Hilfsmittelverzeichnis Das Hilfsmittelverzeichnis enthält detaillierte Informationen über die von der GKV (gesetzliche Krankenversicherung) anerkannten Hilfsmittel. Es wird regelmäßig aktualisiert und stellt sicher, dass eine Vielzahl von Hilfsmitteln zur Verfügung steht. Das Zusammenspiel dieser Paragraphen stellt sicher, dass gesetzlich Versicherte die benötigte und individuell angemessene Versorgung erhalten, ohne durch pauschale Mengenbegrenzungen oder spezifische Produktvorgaben eingeschränkt zu werden. PROLIFE - Sehr gute Übersicht über die unterschiedlichen Kathetermodelle Leitlinie: Management und Durchführung des Intermittierenden Katheterismus (IK) bei neurogener Dysfunktion des

Anwendung von SpeediCath® für Frauen

Anwendung von SpeediCath® für Frauen

Anwendung von SpeediCath® für Männer

Anwendung von SpeediCath® für Männer

Anwendung von Katheter mit integriertem Beutel für Männer

Anwendung von Katheter mit integriertem Beutel für Männer

Anwendung von Katheter mit integriertem Beutel für Frauen

Anwendung von Katheter mit integriertem Beutel für Frauen

Herausforderungen und Lösungen beim Selbstkatheterismus

Beim Selbstkatheterismus kann es zu verschiedenen physischen und psychologischen Herausforderungen kommen. Zu den häufigsten Komplikationen gehören Harnwegsinfektionen, Schwierigkeiten beim Einführen des Katheters und psychosoziale Belastungen. Diese Herausforderungen erfordern eine gründliche Vorbereitung und das Wissen um geeignete Lösungen.

Harnwegsinfektionen (HWIs):

Eine häufige Komplikation beim Selbstkatheterismus. Bakterien können in die Harnröhre gelangen, weshalb Hygiene essenziell ist. Hände gründlich waschen, äußere Genitalien reinigen und nur sterile Katheter verwenden.

Schwierigkeiten beim Einführen des Katheters:

Schmerzen oder Widerstände beim Einführen können auftreten. Diese könnten durch anatomische Besonderheiten oder Muskelverspannungen verursacht werden. Verschiedene Positionen, Katheterspitzen und zusätzliches Gleitmittel können helfen. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Arzt konsultiert werden.

Psychosoziale Herausforderungen:

Scham und Angst können emotional belastend sein und die Bereitschaft zur regelmäßigen Anwendung der Technik verringern. Diese Gefühle sollte man ernst nehmen und professionelle Unterstützung suchen.

Gründliche Schulung:

Schulungen sollten sowohl praktische Übungen als auch theoretische Informationen umfassen. Eine sorgfältige Einweisung und das Anlernen sind dabei essenziell, um Sicherheit im Umgang mit den notwendigen Techniken zu gewinnen. Viele Kliniken bieten spezielle Programme an, die sich intensiv mit dem Thema befassen. Zudem spielt Homecare eine wichtige Rolle: Ein fester Ansprechpartner, der bei Fragen, Problemen und Veränderungen greifbar ist, kann wertvolle Unterstützung bieten und auf individuelle Bedürfnisse eingehen.

Selbsthilfeangebote:

Der Austausch mit anderen Betroffenen kann Ängste abbauen und neue Perspektiven eröffnen.

Ein besonders wertvolles Angebot ist hierbei die Inkontinenz Selbsthilfe e.V. Unser Verein unterstützt auch durch umfassende Informationen und persönlichen Erfahrungsaustauch. Im Selbsthilfeforum des Vereins können Betroffene und Angehörige ihre Erfahrungen teilen, voneinander lernen und sich gegenseitig Mut zusprechen. Der gegenseitige Erfahrungsaustausch stärkt das Gemeinschaftsgefühl und hilft dabei, individuelle Lösungen für den Alltag zu finden.

Aktive Auseinandersetzung:

Informieren Sie sich intensiv über den Selbstkatheterismus, sprechen Sie mit Ärzten und suchen Sie nach hilfreichen Ressourcen. Wissen kann das emotionale Wohlbefinden erheblich verbessern. Der stetige Austausch und die kontinuierliche Beschäftigung mit dem Thema tragen zur eigenen Kompetenz und Sicherheit bei.

Gefühl der Kontrolle:

Selbstkatheterismus kann ein Gefühl der Selbstbestimmung und Kontrolle zurückgeben, besonders für Menschen mit neurologischen Erkrankungen.

Negative Emotionen:

Scham und Unsicherheit können zu sozialem Rückzug führen. Austausch mit anderen Betroffenen kann helfen, Ängste abzubauen.

Fachkräfte im Gesundheitswesen:

Offene Kommunikation mit Ärzten und Pflegepersonal über Ängste und Bedenken ist wichtig. Kliniken bieten oft spezielle Beratungsangebote an.

Selbsthilfegruppen:

Gruppen bieten emotionale Unterstützung und praktische Tipps zur Technik. Viele Betroffene berichten von positiven Veränderungen durch den Gruppenaustausch.

Umfassende Schulung:

Eine gute Schulung umfasst Informationen zur Anatomie, korrekten Handhabung des Katheters, Hygiene und Vorbereitung.

Psychologische Aspekte:

Eine offene Diskussion über Ängste und Unsicherheiten kann helfen, das Selbstvertrauen zu stärken.

Ressourcen und Nachsorge:

Broschüren, Online-Kurse und Videos können wichtige Ergänzungen sein. Regelmäßige Überprüfung der Technik und Anpassungen sind wichtig.Unterstützung und Ansprechpartner

Schulung

Unterstützung

Versorgung

Als direkter Ansprechpartner

Bei Problemen mit der Krankenkasse oder dem Leistungserbringer:

Weiterführende Quellen:

unteren Harntraktes

Entwicklungsstufe: S2k | AWMF-Register Nr.: 043/048