Interstitielle Zystitis (Cystitis - IC), auch bekannt als Blasenschmerzsyndrom, ist eine chronische Erkrankung, die Millionen Menschen weltweit betrifft. Diese Erkrankung kann das tägliche Leben erheblich beeinträchtigen und erfordert daher eine genaue Kenntnis der Symptome, Diagnostik und Behandlungsoptionen.

Was ist Interstitielle Zystitis?

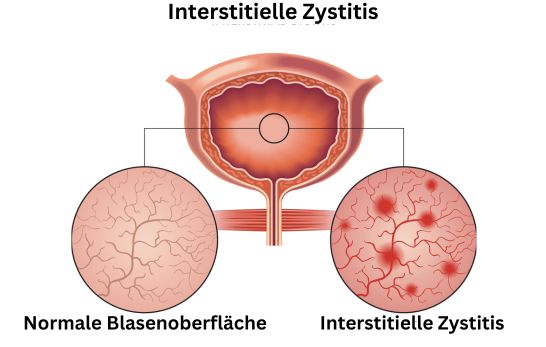

Interstitielle Zystitis (Cystitis - IC) ist eine chronische, entzündliche Erkrankung der Blase, die zu wiederkehrenden Schmerzempfindungen und Harndrang führt. Anders als bei gewöhnlichen Harnwegsinfektionen (HWI) gibt es bei IC keine Anzeichen von Bakterien in der Blase. Die Ursache von IC ist weiterhin nicht vollständig verstanden, es wird jedoch vermutet, dass Faktoren wie Autoimmunreaktionen, Genetik und Nervensystemstörungen eine Rolle spielen.

Symptome der Interstitiellen Zystitis

Die Symptome der interstitiellen Zystitis (Cystitis - IC) können stark variieren und oft kommen sie in Schüben. Zu den häufigsten gehören:

- Chronischer Beckenschmerz: Ein anhaltender Schmerz, Druck oder Unbehagen im Beckenbereich.

- Vermehrter Harndrang: Ständiger Drang, auf die Toilette zu gehen, oft mit geringen Urinmengen.

- Schmerzen beim Wasserlassen: Brennen oder Schmerzen während des Wasserlassens.

- Schmerzen beim Geschlechtsverkehr: Viele Betroffene empfinden Geschlechtsverkehr als schmerzhaft.

- Nächtlicher Harndrang (Nykturie): Häufige nächtliche Toilettengänge, die den Schlaf unterbrechen.

Ursachen

- Defekte in der Blasenschleimhaut: Eine beeinträchtigte Schutzschicht der Blase könnte dazu führen, dass reizende Substanzen im Urin die Blasenwand schädigen.

- Reaktionen des Immunsystems: Eine abnormale Immunantwort könnte eine Entzündung und Schmerzen in der Blase verursachen.

- Nervenprobleme: Überaktivität oder Fehlfunktionen der Nerven in der Blase könnten die Schmerzsignale verstärken.

- Autoimmunerkrankung: Einige Forscher vermuten, dass IC eine Autoimmunerkrankung sein könnte, bei der das Immunsystem fälschlicherweise gesundes Blasengewebe angreift.

- Allergien: Manche Studien legen nahe, dass Allergien oder spezifische Nahrungsmittel Unverträglichkeiten eine Rolle bei der Entstehung oder Verschlimmerung von IC spielen könnten.

- Genetische Anfälligkeit: Es könnte eine genetische Komponente geben, die das Risiko für die Entwicklung der Erkrankung erhöht.

- Infektion: Frühere Blaseninfektionen könnten zur Entwicklung von IC beitragen, obwohl die meisten Patienten mit IC keine aktive Infektion haben.

Wahrscheinlich handelt es sich bei der Interstitiellen Zystitis um eine multifaktorielle Erkrankung, bei der eine Kombination dieser Faktoren zur Entstehung der Symptome beiträgt. Die Diagnose und Behandlung von IC sind oft komplex und individuell unterschiedlich, was eine enge Zusammenarbeit mit einem Arzt, häufig einem Urologen, erforderlich macht.

Diagnose der Interstitiellen Zystitis (Cystitis - IC)

Die Diagnose von IC kann herausfordernd sein, da die Symptome anderen Erkrankungen ähneln. Typischerweise setzt sich die Diagnose aus einer gründlichen Anamnese, körperlichen Untersuchungen und dem Ausschluss anderer Erkrankungen zusammen.

Folgende diagnostische Methoden können zum Einsatz kommen:

Grundlagen der Diagnose

- Anamnese: Ausführlicher beschreiben, welche Fragen hier relevant sind (Schmerzart, -intensität, -lokalisation, Begleitsymptome, Dauer, Triggerfaktoren, Medikamentenhistorie, psychische Belastung).

- Körperliche Untersuchung: Was wird hier genau untersucht (vaginale/rektale Untersuchung, Abtasten des Unterbauchs, Ausschluss neurologischer Ursachen)?

- Ausschlussprinzip (Differentialdiagnose): Welche Krankheiten müssen unbedingt ausgeschlossen werden (Harnwegsinfektionen, überaktive Blase, Endometriose, sexuell übertragbare Krankheiten, Blasentumore, Nierensteine, chronische Prostatitis etc.)? Hier kann man auch kurz die Methoden nennen, wie diese ausgeschlossen werden (Urintests, Bildgebung).

Spezifische diagnostische Methoden:

Zystoskopie:

- Zweck (Visualisierung der Blasenschleimhaut, Suche nach Hunner-Läsionen (charakteristische entzündliche Läsion), Glomerulationen.

- Bedeutung der Befunde für die Diagnose.

- (Optional) Unterscheidung von Zystoskopie mit und ohne Hydrodistension.

Blasendehnung (Hydrodistension):

- Warum unter Narkose? (Schmerzhaftigkeit).

- Was genau wird sichtbar? (Glomerulationen, Risse in der Blasenwand).

- Therapeutischer Effekt der Hydrodistension.

Urodynamische Tests:

- Was messen diese Tests genau? (Blasenkapazität, Detrusordruck, Harnfluss).

- Wie unterscheiden sich die Befunde bei IC von anderen Blasenerkrankungen? (oft normale Ergebnisse, können aber eine verringerte Blasenkapazität zeigen).

Weitere diagnostische Verfahren (neu hinzufügen):

- Urintests: (Urinkultur, Urinanalyse) zum Ausschluss von Infektionen.

- Biopsie der Blasenwand: Wann und warum wird sie durchgeführt? (Absicherung der Diagnose, Ausschluss von Malignität, Nachweis von Mastzellen).

- Kaliumtest (KCl-Test): Erklärung des Prinzips und der Aussagekraft (Permeabilitätsstörung der Blasenwand).

- Bildgebende Verfahren: (Ultraschall, MRT, CT) zum Ausschluss anatomischer oder struktureller Anomalien.

- Schmerztagebuch/Symptomtagebuch: Bedeutung für die Anamnese und Verlaufsbeurteilung.

Herausforderungen und Besonderheiten der IC-Diagnose:

- Fehlen eines spezifischen Biomarkers.

- Heterogenität der Symptome.

- Langer Diagnoseweg ("Odyssee").

- Interdisziplinärer Ansatz notwendig.

Behandlung der Interstitiellen Zystitis

Umfassende Therapieansätze bei Interstitieller Zystitis (IC): Wege zur Symptomlinderung und Verbesserung der Lebensqualität

Die Diagnose Interstitielle Zystitis (IC), auch Blasenschmerzsyndrom genannt, stellt viele Betroffene vor große Herausforderungen. Es ist eine chronische Blasenerkrankung, die oft mit starken Schmerzen und einem erheblichen Einfluss auf die Lebensqualität einhergeht. Eine „universelle Heilung“ gibt es für IC bisher nicht, doch die gute Nachricht ist: Es gibt eine Vielzahl effektiver IC Behandlungsmöglichkeiten und Therapieansätze, die darauf abzielen, die Symptome zu lindern und Ihnen ein besseres Leben zu ermöglichen. Der Schlüssel liegt in einem individuellen und ganzheitlichen Ansatz.

Jeder Mensch mit IC ist anders. Was dem einen hilft, muss nicht unbedingt für den anderen funktionieren. Deshalb ist es so wichtig, gemeinsam mit Ihrem Ärzteteam (Urologen, Schmerztherapeuten, Physiotherapeuten und weiteren Spezialisten) einen auf Sie zugeschnittenen Behandlungsplan zu erstellen. Es geht darum, verschiedene Strategien zu kombinieren, um die bestmögliche Symptomlinderung bei IC zu erreichen.

Lassen Sie uns die wichtigsten Säulen der Therapie der Interstitiellen Zystitis detailliert und leicht verständlich betrachten:

1. Medikamentöse Therapien: Helfer von innen und außen

Medikamente sind oft die erste Verteidigungslinie und können die Blasenfunktion beeinflussen oder Schmerzen lindern.

A. Orale Medikamente (Tabletten zum Einnehmen):

Pentosanpolysulfat-Natrium (PPS), z.B. Elmiron®:

- Wirkung: Dieses Medikament ist speziell für IC zugelassen und soll die schützende Schicht der Blasenwand (die sogenannte GAG-Schicht) wieder aufbauen und stärken. Wenn diese Schicht beschädigt ist, können reizende Stoffe aus dem Urin in die Blasenwand eindringen und Entzündungen sowie Schmerzen verursachen. PPS hilft, diese „undichte Stelle“ zu reparieren.

- Besonderheit: Es dauert oft mehrere Monate (bis zu 6), bis die volle Wirkung spürbar wird. Geduld ist hier wichtig.

- Wichtiger Hinweis: In seltenen Fällen wurde Pentosanpolysulfat-Natrium mit Veränderungen an der Netzhaut des Auges in Verbindung gebracht. Regelmäßige augenärztliche Kontrollen können daher wichtig sein.

Antihistaminika (Allergiemittel), z.B. Hydroxyzin:

- Wirkung: Viele IC-Patienten haben eine erhöhte Anzahl von Mastzellen in der Blasenwand. Diese Zellen setzen Histamin frei, was Entzündungen und Schmerzen verstärken kann. Antihistaminika können diese Histaminwirkung abschwächen oder die Mastzellen beruhigen. Ein angenehmer Nebeneffekt kann eine leichte Müdigkeit sein, die abends beim Einschlafen helfen kann.

Trizyklische Antidepressiva (in geringer Dosis), z.B. Amitriptylin:

- Wirkung: Keine Sorge, diese werden hier nicht gegen Depressionen eingesetzt! In sehr niedriger Dosierung haben sie zwei wichtige Effekte: Sie beeinflussen die Schmerzverarbeitung im Gehirn, wodurch Schmerzen weniger stark wahrgenommen werden können, und sie wirken leicht beruhigend auf die Blase, was nächtlichen Harndrang reduzieren kann. Sie können auch den Schlaf verbessern, was bei chronischen Schmerzen oft gestört ist.

- Wichtiger Hinweis: Mögliche Nebenwirkungen können Mundtrockenheit oder Verstopfung sein, die aber oft mit der Zeit nachlassen oder durch Dosisanpassung verbessert werden können.

- Schmerzmittel (Analgetika):

- Wirkung: Von einfachen Schmerzmitteln wie Ibuprofen oder Paracetamol bei leichteren Beschwerden bis hin zu stärkeren Medikamenten bei intensiven Schmerzen. Die Auswahl erfolgt immer in Absprache mit Ihrem Arzt, um Abhängigkeiten oder Nebenwirkungen zu vermeiden. Opioide werden nur in sehr schweren Fällen und unter strenger Kontrolle eingesetzt.

- Weitere orale Medikamente: Manchmal kommen auch Muskelrelaxanzien wie Cyclobenzaprin zum Einsatz, um schmerzhafte Verspannungen im Beckenboden zu lösen, oder H2-Blocker (Magensäurehemmer), die ebenfalls eine Histaminwirkung haben können.

B. Intravesikale Therapien (Blasenspülungen): Direkte Hilfe für die Blase

Hierbei werden Medikamente durch einen dünnen Katheter direkt in die Blase eingebracht. Dadurch wirken sie genau dort, wo sie gebraucht werden, und haben oft weniger Nebenwirkungen auf den restlichen Körper. Das Medikament bleibt für eine bestimmte Zeit in der Blase und wird dann wieder ausgeschieden.

Dimethylsulfoxid (DMSO):

- Wirkung: DMSO ist ein starkes entzündungshemmendes Mittel. Es kann Schmerzen lindern, Muskelkrämpfe lösen und hat eine gewisse „auflösende“ Wirkung auf Ablagerungen in der Blase.

- Besonderheit: Eine häufige Nebenwirkung ist ein knoblauchartiger Geruch des Atems und des Urins, der von Patienten und Umfeld wahrgenommen werden kann.

- Heparin:

- Wirkung: Heparin ist eigentlich ein Blutverdünner, wird hier aber wegen seiner Fähigkeit eingesetzt, die GAG-Schicht der Blase zu stabilisieren und Entzündungen zu reduzieren. Es wird oft mit Lidocain (einem lokalen Betäubungsmittel) kombiniert, um den sofortigen Schmerz zu lindern.

Hyaluronsäure und Chondroitinsulfat:

- Wirkung: Diese natürlichen Bestandteile des Bindegewebes sollen helfen, die beschädigte GAG-Schicht der Blasenwand zu regenerieren und zu schützen. Sie wirken wie ein „Pflaster“ für die Blase.

- Lidocain:

- Wirkung: Ein schnell wirkendes lokales Betäubungsmittel, das akute Blasenschmerzen vorübergehend lindern kann. Es wird oft in Kombination mit anderen Substanzen verwendet, um die Behandlung angenehmer zu machen.

Botulinumtoxin (Botox):

- Wirkung: In bestimmten Fällen kann Botox direkt in die Blasenmuskulatur injiziert werden. Dies kann Schmerzen lindern und die Blasenfunktion verbessern, ist aber eine seltenere Option und wird individuell geprüft.

2. Physikalische und Interventionsbasierte Therapien: Wenn Medikamente nicht reichen

Manchmal ist es nötig, über Medikamente hinaus weitere Schritte zu unternehmen.

A. Neuromodulation: Nervenimpulse regulieren

Sakrale Neuromodulation (SNM), auch Blasenschrittmacher genannt:

- Wirkung: Hierbei wird ein kleines Gerät in die Nähe der Sakralnerven implantiert (im unteren Rückenbereich). Diese Nerven kontrollieren die Blasenfunktion und die Schmerzwahrnehmung. Das Gerät sendet sanfte elektrische Impulse aus, die diese Nerven modulieren und so die Blasenfunktion normalisieren und Schmerzen lindern können.

- Besonderheit: Vor einer dauerhaften Implantation gibt es eine Testphase, in der Sie ein externes Gerät tragen, um zu sehen, ob die Therapie bei Ihnen wirkt.

Perkutane Tibialisnervstimulation (PTNS):

- Wirkung: Bei dieser weniger invasiven Methode wird eine dünne Nadel in den Unterschenkel nahe des Tibialisnervs platziert. Dieser Nerv ist über Nervenbahnen mit den Sakralnerven und der Blase verbunden. Elektrische Impulse stimulieren diesen Nerv und können so die Blasenfunktion günstig beeinflussen.

- Besonderheit: Die Behandlung erfordert regelmäßige Sitzungen (oft einmal wöchentlich über mehrere Wochen) und ist gut verträglich.

B. Physiotherapie und Beckenbodentherapie: Muskeln entspannen lernen

- Wirkung: Chronische Schmerzen im Beckenbereich führen oft zu einer unbewussten Anspannung der Beckenbodenmuskulatur. Ein spezialisierter Physiotherapeut kann Ihnen helfen, diese Muskeln zu identifizieren, zu entspannen und Schmerzpunkte zu behandeln. Dies kann den Druck auf die Blase reduzieren und Schmerzen lindern.

- Techniken: Manuelle Therapie, Dehnübungen, Atemtechniken, Biofeedback (Sie lernen, wie Sie Ihre Muskeln anspannen und entspannen können).

- Wichtigkeit: Suchen Sie unbedingt einen Physiotherapeuten auf, der Erfahrung mit chronischen Beckenschmerzen hat.

C. Blasendehnung (Hydrodistension): Ein tieferer Blick und Behandlungsversuch

- Wirkung: Diese Prozedur wird unter Vollnarkose durchgeführt. Dabei wird die Blase langsam mit Flüssigkeit gefüllt, um sie sanft zu dehnen. Dies ist nicht nur eine diagnostische Methode, sondern kann bei einigen Patienten auch therapeutisch wirken, indem es die kleinen Risse in der Blasenwand repariert und die Schmerznerven „resetet“.

- Besonderheit: Die Symptome können sich direkt nach dem Eingriff für kurze Zeit verschlimmern, bessern sich aber oft innerhalb weniger Tage oder Wochen.

D. Operative Maßnahmen (Ultima Ratio): Letzter Ausweg bei schwersten Fällen

- Cystektomie mit Harnableitung (Blasenentfernung): Dies ist eine sehr seltene und nur in absolut extremen Fällen in Betracht gezogene Option, wenn alle anderen Therapien versagt haben und die Lebensqualität massiv eingeschränkt ist. Dabei wird die Blase entfernt und der Urin auf eine andere Weise aus dem Körper geleitet. Dies ist ein sehr großer Eingriff mit weitreichenden Konsequenzen.

- Fulguration von Hunner-Läsionen: Bei manchen IC-Patienten treten spezifische, entzündete Stellen in der Blase auf, sogenannte Hunner-Läsionen. Diese können im Rahmen einer Zystoskopie (Blasenspiegelung) mit Hitze (Laser oder Elektrokauter) verödet werden, was oft zu einer deutlichen Schmerzlinderung führt.

3. Komplementäre und Verhaltensbezogene Ansätze: Ihr Beitrag zur Linderung

Diese Ansätze sind extrem wichtig, da sie Ihnen helfen können, aktiv an Ihrer Symptomlinderung bei IC mitzuwirken und Ihren Alltag besser zu gestalten.

A. Ernährung und Diät: Was Sie essen, kann einen Unterschied machen

Viele Betroffene berichten, dass bestimmte Lebensmittel oder Getränke ihre Blasensymptome verschlimmern (sogenannte Trigger).

- Eliminationsdiät: Beginnen Sie mit einem „blasenfreundlichen“ Ernährungsplan und führen Sie ein Ernährungstagebuch. Fügen Sie dann nach und nach vorsichtig andere Lebensmittel wieder hinzu, um zu sehen, welche Ihre Symptome verschlimmern.

- Typische Trigger: Häufig werden saure Lebensmittel (Zitrusfrüchte, Tomaten), Kaffee, Tee (auch grüner Tee), kohlensäurehaltige Getränke, Alkohol, scharfe Gewürze und künstliche Süßstoffe als problematisch empfunden.

- Das Ziel: Finden Sie Ihre persönlichen Trigger und lernen Sie, diese zu meiden oder nur in kleinen Mengen zu konsumieren. Eine ausgewogene Ernährung ist jedoch weiterhin wichtig!

B. Stressmanagement und Psychotherapie: Der Umgang mit chronischem Schmerz

- Zusammenhang: Stress kann die IC-Symptome nachweislich verschlimmern. Chronische Schmerzen sind zudem eine enorme Belastung für die Psyche.

- Methoden: Erlernen Sie Entspannungstechniken (Yoga, Meditation, progressive Muskelentspannung), Achtsamkeitstraining oder Autogenes Training. Eine kognitive Verhaltenstherapie (CBT) kann Ihnen helfen, besser mit Schmerzen umzugehen, negative Gedankenmuster zu durchbrechen und Strategien zur Krankheitsbewältigung zu entwickeln.

- Wichtigkeit: Es ist keine Einbildung – Ihr Gehirn und Ihre Blase sind eng miteinander verbunden. Psychologische Unterstützung kann ein wichtiger Baustein Ihrer IC Behandlungsmöglichkeiten sein.

C. Lebensstiländerungen: Kleine Schritte, große Wirkung

- Flüssigkeitszufuhr: Trinken Sie ausreichend Wasser, um den Urin zu verdünnen, aber vermeiden Sie übermäßiges Trinken, besonders vor dem Schlafengehen.

- Rauchen: Verzichten Sie auf das Rauchen. Nikotin und andere Chemikalien im Tabakrauch können die Blase zusätzlich reizen.

- Regelmäßige Bewegung: Leichte bis moderate Bewegung kann helfen, Stress abzubauen, die Durchblutung zu fördern und das allgemeine Wohlbefinden zu steigern. Achten Sie auf Sportarten, die den Beckenboden nicht zu stark belasten.

- Umgang mit Intimität: IC kann das Sexualleben beeinträchtigen. Offene Kommunikation mit Ihrem Partner und gegebenenfalls die Unterstützung durch Therapeuten sind hier von großer Bedeutung.

Ihr Weg zu mehr Lebensqualität

Die Therapie der Interstitiellen Zystitis ist ein individueller Marathon, kein Sprint. Es erfordert Geduld, Ausprobieren und eine enge Zusammenarbeit mit Ihrem Ärzteteam. Es gibt nicht die eine Tablette oder die eine Behandlung, die bei jedem wirkt. Aber durch die Kombination verschiedener IC Behandlungsmöglichkeiten – von Medikamenten über physikalische Therapien bis hin zu Anpassungen des Lebensstils – können Sie eine deutliche Symptomlinderung bei IC und eine Verbesserung Ihrer Lebensqualität erreichen.

Bleiben Sie aktiv, tauschen Sie sich in Selbsthilfegruppen aus und verlieren Sie nicht die Hoffnung. Jeder kleine Fortschritt zählt auf Ihrem Weg zu mehr Wohlbefinden.

Selbstmanagement und Lebensstilmaßnahmen

Zusätzlich zu den medizinischen Behandlungen können Patienten von verschiedenen Lebensstiländerungen profitieren, um die Symptome zu lindern. Dazu gehören:

- Stressbewältigung: Stress kann die Symptome verschlimmern, daher sind Entspannungstechniken wie Yoga oder Meditation empfehlenswert.

- Hydration: Regelmäßiges Trinken von Wasser kann helfen, die Blase zu spülen und Reizungen zu reduzieren.

- Blasenschulung: Langsames und systematisches Training, um die Zeitabstände zwischen den Toilettengängen zu verlängern.

Interstitielle Zystitis ist eine belastende Erkrankung, die ernst genommen werden sollte. Eine frühzeitige Diagnose und eine individuelle, multimodale Behandlung können maßgeblich zur Linderung der Symptome und Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Betroffene sollten sich nicht scheuen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen und verschiedene Therapien auszuprobieren, um die für sie beste Lösung zu finden.

Suchen Sie Rat bei einem Urologen oder spezialisierten Arzt, wenn Sie den Verdacht haben, an interstitieller Zystitis zu leiden. Die richtige Betreuung und ein ganzheitlicher Ansatz können Ihnen helfen, den Alltag wieder schmerzfreier und lebenswerter zu gestalten.

IC- und Beckenschmerzzentren

Hier finden Sie eine Auswahl an spezialisierten Zentren für Interstitielle Zystitis (IC) und chronische Beckenschmerzen: