Bei Beckenbodenvorfällen handelt es sich um eine Gruppe von Erkrankungen, die auftreten, wenn die Muskeln und Gewebe des Beckenbodens geschwächt sind. Zu den häufigsten Formen dieser Erkrankungen gehören die Zystozele (Blasenvorfall), der Uterusprolaps (Gebärmuttervorfall), die Rektozele (Rektumvorfall) und die Enterozele (Dünndarmvorfall). Diese Bedingungen können erhebliche Auswirkungen auf die Lebensqualität der Betroffenen haben. Verständnis der Symptome, Diagnosemöglichkeiten und der verschiedenen Behandlungsansätze ist entscheidend, um Betroffenen zu helfen.

Zystozele (Blasenvorfall)

Die Symptome einer Zystozele können variieren, je nachdem, wie schwer der Vorfall ist. Einige Frauen können leichtere Symptome haben oder gar nicht merken, dass sie eine Zystozele haben. Andere erfahren jedoch deutlichere, lebensverändernde Anzeichen. Zu den häufigsten Symptomen einer Zystozele gehören:

- Druckgefühl oder Völlegefühl: Das Gefühl, als würde etwas in der Vagina herunterhängen oder herausfallen.

- Häufiger Harndrang und das Gefühl, die Blase nicht vollständig entleeren zu können.

- Harninkontinenz: Der unwillkürliche Verlust von Urin, besonders beim Husten, Niesen, Lachen oder Heben.

- Wiederkehrende Harnwegsinfekte: Aufgrund des unvollständigen Entleerens der Blase können sich Bakterien leichter ansammeln und Infektionen verursachen.

- Schwierigkeiten beim Wasserlassen: Einschließlich eines schwachen Urinstrahls oder des Bedürfnisses, die Position zu verändern, um Harn abzulassen.

- Unbehagliche oder schmerzhafte sexuelle Aktivitäten durch die Veränderung der Anatomie und die Empfindungen beim Sex.

Eine Cystocele tritt auf, wenn die Muskeln und das Bindegewebe zwischen der Blase und der Vagina sich schwächen oder reißen. Dies kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden:

- Geburten: Besonders vaginaler Art, da diese den Beckenboden stark belasten und möglicherweise beschädigen können.

- Chronischer Husten: Etwa durch Rauchen oder eine chronische Lungenerkrankung, verstärkt den Druck auf den Beckenboden.

- Schwere körperliche Arbeit oder das ständige Heben schwerer Lasten erhöht den intraabdominalen Druck.

- Alter und Menopause: Hormonelle Veränderungen während der Menopause können zu einer Schwächung des Gewebes führen.

- Übergewicht oder Fettleibigkeit: Verstärkt den Druck auf den Beckenboden.

- Verstopfung: Regelmäßiges Pressen bei Stuhlgang kann die Muskeln des Beckenbodens belasten.

Die Diagnose einer Zystozele beinhaltet in der Regel eine körperliche Untersuchung, bei der ein Arzt das Ausmaß des Vorfalles ermittelt. Die Untersuchung mag die Inspektion der Vagina beinhalten, um zu sehen, wie weit die Blase in die Scheide vorgedrungen ist. Zudem wird auf Symptome wie Inkontinenz und Harnretention geachtet. Weiterführende Tests können beinhalten:

- Urinalysis: Eine Urinprobe kann auf Infektionen getestet werden.

- Urodynamische Tests: Zur Beurteilung der Blasenfunktion.

- Zystoskopie: Eine Untersuchung der Blase mit einem speziellen Endoskop.

- Bildgebende Verfahren: Wie Ultraschall, um die innere Struktur zu visualisieren.

Die Behandlungsoptionen für eine Zystozele hängen von der Schwere des Vorfalles und den Symptomen ab. Sie können konservative Maßnahmen, einschließlich des Beckenbodentrainings, bis hin zu chirurgischen Optionen umfassen:

- Nicht-operative Maßnahmen: Dazu gehören Beckenbodenübungen zur Stärkung der Muskulatur und die Verwendung eines Pessars, um die Blase zu unterstützen.

- Lifestyle-Änderungen: Wie das Vermeiden von schwerem Heben und Gewichtsreduktion.

- Medikamentöse Therapie: Östrogenersatztherapie, insbesondere bei postmenopausalen Frauen, kann zur Stärkung der vaginalen Gewebe helfen.

- Operation: Wenn andere Behandlungen nicht wirksam sind, kann eine chirurgische Reparatur erforderlich sein, um die Wand zwischen Blase und Vagina zu stärken und anzuheben.

Es ist wichtig, mit einem Arzt zu sprechen, wenn Sie Symptome einer Zystozele bemerken, um die beste Behandlungsmethode für Ihre individuelle Situation zu finden.

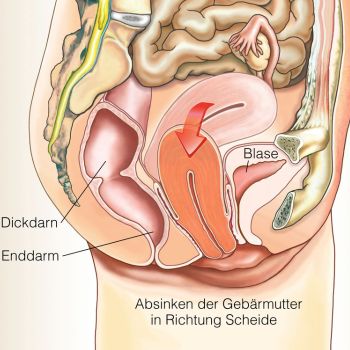

Uterusprolaps (Gebärmuttervorfall)

Symptome eines Uterusprolaps (Gebärmuttervorfall)

Symptome eines Uterusprolaps (Gebärmuttervorfall)

Bei einem Uterusprolaps kommt es zu einer Schwäche der Beckenbodenmuskeln und -bänder, die normalerweise die Gebärmutter an ihrem Platz halten. Folgende Symptome können auf einen Uterusprolaps hinweisen:

- Druckgefühl im Beckenbereich: Betroffene berichten oft von einem Gefühl, als ob etwas aus der Scheide herausfällt oder herunterhängt.

- Rückenschmerzen: Diese können im unteren Rückenbereich auftreten und manchmal ausstrahlen.

- Unangenehme Empfindungen oder Schmerzen beim Geschlechtsverkehr: Dies kann an der veränderten Position der Gebärmutter liegen.

- Probleme bei der Blasenkontrolle: Zum Beispiel unfreiwilliger Urinverlust (Inkontinenz) oder Schwierigkeiten beim Beginn des Wasserlassens.

- Darmprobleme: Dazu können Verstopfung oder Schwierigkeiten bei der Darmentleerung zählen.

- Schwellung oder Erhebung im unteren Teil der Vagina.

Ursachen eines Uterusprolaps

Ein Uterusprolaps kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, die zu einer Schwächung der Muskeln und des Stützgewebes im Beckenboden führen:

- Schwangerschaft und Geburt: Diese stellen eine enorme Belastung für den Beckenboden dar, besonders nach mehreren vaginalen Geburten.

- Alterung: Die natürliche Alterung und ein damit verbundener Verlust an Muskelstärke und Elastizität des Gewebes sowie hormonelle Veränderungen können eine Rolle spielen.

- Übergewicht und Fettleibigkeit: Erhöhen den Druck im Bauchbereich und damit auf die Beckenorgane.

- Chronisches Pressen: Wegen Verstopfung oder bei chronischem Husten.

- Schwere körperliche Arbeit: Insbesondere Aktivitäten, die das Heben schwerer Lasten beinhalten.

Diagnostik eines Uterusprolaps

Die Diagnose eines Uterusprolaps erfolgt in der Regel durch:

- Gynäkologische Untersuchung: Dabei stellt der Arzt möglicherweise fest, dass die Gebärmutter in die Vaginalöffnung abgesunken ist.

- Beckenbodenuntersuchung: Kann zur Beurteilung des Ausmaßes des Vorfalles und der Stärke der Beckenmuskulatur durchgeführt werden.

- Bildgebende Verfahren: Wie Ultraschall oder MRT können eingesetzt werden, um detailliertere Bilder der inneren Strukturen zu bekommen.

Behandlung eines Uterusprolaps

Die Behandlung eines Uterusprolaps hängt vom Schweregrad der Symptome und dem Wunsch der Frau bezüglich einer zukünftigen Schwangerschaft ab:

- Konservative Maßnahmen: Schließen Beckenbodentraining ein, um die Unterstützung für die Gebärmutter zu stärken, und Lifestyle-Anpassungen, wie Gewichtsreduktion und Vermeidung von schwerem Heben.

- Pessar: Ein Silikon- oder Kunststoffgerät, das in die Vagina eingelegt wird, um den Uterus zu stützen.

- Chirurgische Eingriffe: Um die Gebärmutter wieder an ihren natürlichen Platz zu bringen oder, in schweren Fällen, zu entfernen (Hysterektomie).

Es ist für Patientinnen wichtig, bei den ersten Anzeichen eines Uterusprolaps einen Arzt aufzusuchen. Individuelle Beratung und frühzeitige Behandlung können dazu beitragen, die Symptome zu lindern und die Lebensqualität zu verbessern.

Rektozele (Rektumvorfall)

Symptome einer Rektozele (Rektumvorfall)

Eine Rektozele entsteht, wenn die Wand zwischen Vagina und Rektum schwach wird und das Rektum in die Vagina hervortritt. Dieser Zustand führt zu einer Vielzahl von Beschwerden im Bereich des unteren Verdauungstraktes:

- Unvollständige Darmleerung: Betroffene haben das Gefühl, dass der Darm selbst nach dem Stuhlgang nicht vollständig entleert ist.

- Schwierigkeiten beim Stuhlgang: Stuhl kann sich in der Ausstülpung fangen, was es erschwert, diesen zu entleeren.

- Manueller Druck: Oft ist es nötig, beim Stuhlgang von außen auf den Darm oder die hintere Vaginalwand zu drücken, um die Entleerung zu erleichtern.

- Völlegefühl oder Schmerzen im Beckenbereich: Gerade nach dem Stuhlgang kann dieses Gefühl besonders stark sein.

- Sexuelle Beschwerden: Schmerzen oder Unbehaglichkeit beim Geschlechtsverkehr können aufgrund der anatomischen Veränderungen auftreten.

Ursachen einer Rektozele

Eine Reihe von Faktoren kann die Entstehung einer Rektozele begünstigen:

- Chronische Verstopfung: Häufiges, starkes Pressen beim Stuhlgang kann die Muskulatur und das Bindegewebe schwächen.

- Geburten: Der Druck und die Dehnung während der Entbindung können zu Schäden am Beckenboden führen.

- Schweres Heben: Regelmäßiges Heben schwerer Lasten erhöht die Druckbelastung des Beckenbodens.

- Bindegewebsschwäche: Einige Frauen haben eine genetische Prädisposition zu schwachem Bindegewebe oder Muskulatur.

- Alterung: Mit zunehmendem Alter neigt das Gewebe dazu, seine Elastizität zu verlieren, was die Formation einer Rektozele fördern kann.

- Übergewicht: Erhöhter abdominaler Druck trägt zur Schwächung der Beckenstrukturen bei.

Diagnostik einer Rektozele

Die Diagnose einer Rektozele wird häufig während einer körperlichen Untersuchung gestellt:

- Gynäkologische Untersuchung: Der Arzt führt eine manuelle Untersuchung durch, um die Ausstülpung zu ertasten.

- Defäkographie: Eine spezielle Röntgenuntersuchung, bei der die Frau auf einer Toilette sitzt und die Funktion des Darms beurteilt wird, während sie Kontrastmittel entleert.

- Endoskopische Untersuchung: Eine Koloskopie kann verwendet werden, um andere Darmerkrankungen auszuschließen.

Behandlung einer Rektozele

Die Behandlungsoptionen für eine Rektozele hängen vom Schweregrad und den Symptomen ab:

- Konservative Therapie: Dazu gehören Ernährungsumstellungen, Stuhlweichmacher und Beckenbodengymnastik zur Stärkung der Muskulatur.

- Biofeedback und Physiotherapie: Können helfen, die richtigen Defäkationstechniken zu erlernen, ohne zu stark zu pressen.

- Operative Verfahren: Bei schwereren Fällen kann eine operative Korrektur notwendig sein, um die anatomischen Strukturen zu reparieren und die Beschwerden zu lindern.

Frauen mit Symptomen einer Rektozele sollten einen Arzt für eine genaue Diagnose und Diskussion über die geeigneten Behandlungsmethoden kontaktieren. Frühe Interventionen können oft verhindern, dass die Rektozele fortschreitet und schwerwiegendere Komplikationen entstehen.

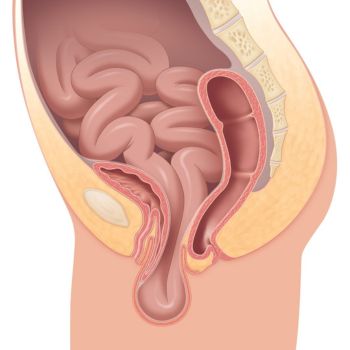

Enterozele (Dünndarmvorfall)

Symptome einer Enterozele (Dünndarmvorfall)

Symptome einer Enterozele (Dünndarmvorfall)

Eine Enterozele, die auch als Herniation des Dünndarms in den hinteren Vaginalbereich bezeichnet wird, kann unterschiedliche Symptome verursachen, abhängig vom Schweregrad des Vorfalles:

- Druckgefühl oder Schmerzen im Unterbauch: Oft von den betroffenen Frauen als ein Gefühl beschrieben, dass etwas heraushängt oder hinunterrutscht, insbesondere beim Stehen, Gehen oder bei Belastung.

- Schmerzen beim Geschlechtsverkehr: Aufgrund von Druck oder Verdrängung der vaginalen Strukturen.

- Probleme beim Stuhlgang: Schwierigkeiten bei der Darmentleerung oder ein Gefühl der unvollständigen Entleerung des Darms.

- Rückenschmerzen: Die auf den Beckenboden ausstrahlen können.

- Vaginale Erhebung oder Vorwölbung: Kann in einigen Fällen feststellbar sein.

Ursachen einer Enterozele

Die Entstehung einer Enterozele kann durch verschiedene Faktoren begünstigt werden:

- Schwächung des Beckenbodens: Durch eine vorangegangene Geburt, insbesondere nach schwierigen oder mehreren vaginalen Entbindungen.

- Hysterektomie: Die Entfernung der Gebärmutter hinterlässt eine Schwachstelle, durch die der Dünndarm hernieren kann.

- Chronisches Pressen: Wie bei chronischer Verstopfung oder chronischem Husten.

- Alterung: Mit der Zeit können Gewebe und Muskeln des Beckenbodens an Festigkeit verlieren.

- Schweres Heben: Langfristiges Heben schwerer Gegenstände kann zu einer ständigen Druckerhöhung im Abdomen und Beckenraum führen.

Diagnostik einer Enterozele

Die Diagnose einer Enterozele kann umfassen:

- Gynäkologische Untersuchung: Dabei kann ein Arzt eine Vorwölbung oder Erhebung in der Vagina feststellen, meistens beim Pressen oder beim Valsalva-Manöver (Versuch zu pressen, während man den Atem anhält).

- Bildgebende Verfahren: Ultraschall, MRT oder CT können verwendet werden, um die Enterozele genauer darzustellen und eventuelle andere Komplikationen auszuschließen.

- Defäkographie: Diese spezielle Art von Röntgen erfasst den Prozess des Stuhlgangs und kann dazu beitragen, andere Begleitzustände wie eine Rektozele zu identifizieren.

Behandlung einer Enterozele

Die Behandlungsoptionen für eine Enterozele hängen von der Ausprägung des Zustandes und dessen Symptome ab:

- Konservative Maßnahmen: Diese können Beckenbodentraining, Gewichtsreduktion, Anpassungen bei der Ernährung zur Vermeidung von Verstopfung und Änderungen des Lebensstils umschließen, um den Druck auf den Beckenboden zu reduzieren.

- Pessar: Ein nicht-chirurgisches Gerät, das in die Vagina eingelegt wird, um den Dünndarm zu unterstützen und eine weitere Herniation zu verhindern.

- Chirurgischer Eingriff: Eine Operation kann empfohlen werden, um den Beckenboden zu reparieren. Dies kann transvaginal oder durch Bauchchirurgie erfolgen.

Patientinnen, die Anzeichen einer Enterozele bemerken, sollten medizinischen Rat suchen, da zeitnahes Eingreifen Schäden am Beckenboden vorbeugen und die Lebensqualität verbessern kann.

Diagnose und Behandlung

Die Diagnose dieser Erkrankungen erfolgt meist durch eine klinische Untersuchung, während der die Betroffene dazu aufgefordert wird, zu pressen oder zu husten – so kann ein Prolaps oft direkt sichtbar gemacht werden. Gelegentlich können bildgebende Verfahren wie Ultraschall oder Magnetresonanztomographie (MRT) genutzt werden, um die Diagnose zu bestätigen und den Schweregrad zu beurteilen.

Die Behandlungsoptionen variieren je nach Art und Schweregrad des Prolapses sowie der individuellen Situation der Patientin. Möglichkeiten umfassen:

- Konservative Therapie: wie das Erlernen von Beckenbodentraining und -übungen, Gewichtsreduktion und Vermeidung von schwerem Heben.

- Pessar: Ein Pessar ist ein medizinisches Gerät, das in die Vagina eingeführt wird und den Prolaps von innen stützt.

- Operative Verfahren: Für manche Frauen kann eine Operation notwendig sein, um den Prolaps zu korrigieren und den Beckenboden zu stärken.

Es ist wichtig, diese Erkrankungen ernst zu nehmen und frühzeitig zu behandeln, um Komplikationen zu vermeiden und die Lebensqualität zu erhalten. Wenn Sie Symptome wie oben beschrieben erleben, ist es ratsam, Ihren Arzt oder eine Fachkraft aufzusuchen.

Vollständiger vaginaler Prolaps nach einer Hysterektomie:

Symptome eines vollständigen vaginalen Prolaps nach einer Hysterektomie

Ein vollständiger vaginaler Prolaps nach einer Hysterektomie bedeutet, dass die Spitze (Scheidenkuppel) oder ein weiterer Teil der Vagina aus der natürlichen Position herabsinkt oder sich in das Vaginallumen vorwölbt und kann bis zum Vorfall außerhalb des Körpers führen. Die Symptome können sein:

- Vorfallgefühl oder sichtbare Vorwölbung: Frauen können das Gefühl haben, dass Gewebe aus der Vagina herausragt, oder es kann tatsächlich zu einer Vorwölbung kommen, die außerhalb des Körpers sichtbar ist.

- Beckendruck: Ein Gefühl des Drucks oder Schwere im Beckenbereich, das sich beim Stehen oder am Ende des Tages verstärken kann.

- Schwierigkeiten beim Geschlechtsverkehr: Schmerzen, Unbehagen oder mechanische Hindernisse.

- Becken- oder Rückenschmerzen: Die durch den Prolaps und die Verlagerung anderer Organe verstärkt werden können.

- Probleme beim Urinieren und bei der Stuhlentleerung: Schwierigkeiten beim Entleeren der Blase oder Darmentleerungsprobleme aufgrund der Verlagerung der Vaginalwände.

Ursachen eines vollständigen vaginalen Prolaps nach einer Hysterektomie

Die Entfernung der Gebärmutter (Hysterektomie) beseitigt einen natürlichen Haltepunkt für die Spitze der Vagina, was zu einer erhöhten Anfälligkeit für einen vaginalen Prolaps führen kann. Weitere Faktoren können sein:

- Schwächung des Beckenbodens: Aufgrund der Hysterektomie oder aus anderen Gründen wie Geburten, Alterung und Bindegewebsschwäche.

- Erhöhter intraabdominaler Druck: Durch chronische Verstopfung, chronischen Husten oder Übergewicht.

- Nachlassende Östrogenproduktion: Vor allem in der Menopause, was die Elastizität und Stärke des Gewebes vermindern kann.

Diagnostik eines vollständigen vaginalen Prolaps nach einer Hysterektomie

Die Diagnosestellung eines vollständigen vaginalen Prolaps nach einer Hysterektomie beinhaltet typischerweise:

- Gynäkologische Untersuchung: Durch Druckanwendung auf die Bauchregion (Valsalva-Manöver) während der Untersuchung kann der Arzt feststellen, ob und in welchen Ausmaßen die Vagina oder die umliegenden Strukturen vorgefallen sind.

- Bildgebende Verfahren: Ultraschall oder MRT können verwendet werden, um das Ausmaß des Prolapses und die Verlagerung der Beckenorgane genauer zu beurteilen.

Behandlung eines vollständigen vaginalen Prolaps nach einer Hysterektomie

Die Therapieoptionen variieren je nach Schweregrad des Prolapses und den Symptomen:

- Konservative Behandlung: Diese kann ein vom Arzt angepasstes Pessar umfassen, das die vaginale Struktur stützt. Hinzu kommen Beckenbodentraining und Veränderungen des Lebensstils zur Gewichtsreduktion und Minimierung von schwerem Heben.

- Operative Korrektur: Eine vaginale oder abdominale Rekonstruktionsoperation kann notwendig sein, um die unterstützende Struktur wiederherzustellen. Diese Verfahren können die Vagina neu befestigen, das Bindegewebe verstärken oder ein künstliches Stützmaterial einsetzen.

Bei Anzeichen eines vollständigen vaginalen Prolapses nach einer Hysterektomie ist eine frühzeitige ärztliche Konsultation von größter Bedeutung, um eine geeignete Behandlung zu planen und dadurch eine Verbesserung der Lebensqualität zu ermöglichen.

Beckenbodenprolapse können sich stark auf das tägliche Leben und das allgemeine Wohlbefinden einer Person auswirken. Für betroffene Frauen, denen diese Bedingungen am häufigsten auftreten, können sich Symptome in einer Vielzahl von Aktivitäten des täglichen Lebens bemerkbar machen. Hier sind einige der Auswirkungen, die Beckenbodenprolapse haben können:

Psychischer und emotionaler Einfluss:

- Schamgefühl: Viele Frauen fühlen sich unwohl oder verlegen wegen der körperlichen Veränderungen und der mit Prolaps verbundenen Symptome.

- Angst und Stress: Die Angst vor Unfällen, insbesondere bei Inkontinenz, kann zu erhöhtem Stress führen.

- Depression: Chronische Schmerzen oder Unbehagen können zu Depressionen oder anderen psychischen Problemen führen.

Sexualität und Partnerschaft:

- Sexuelle Dysfunktion: Prolapse können Schmerzen verursachen oder zu einem Verlust der vaginalen Empfindung führen, was den Geschlechtsverkehr unangenehm macht.

- Einschränkung des Sexuallebens: Betroffene können sich aufgrund ihrer Symptome vom sexuellen Kontakt zurückziehen.

- Beziehungsprobleme: Die Erkrankung und die daraus resultierenden Einschränkungen können eine Belastung für Beziehungen darstellen.

Körperliche Auswirkungen:

- Inkontinenz: Prolapse können zu unfreiwilligem Harn- oder Stuhlabgang führen, was den Alltag einschränkt.

- Schmerzen: Becken- und Rückenschmerzen sind häufig, vornehmlich bei längerem Stehen oder Laufen.

- Beeinträchtigung der Mobilität: Schmerzen oder Unwohlsein können zu einer Einschränkung der Beweglichkeit führen.

- Chronische Verstopfung: Ein Vorfall wie eine Rektozele kann Probleme bei der Darmtätigkeit verursachen.

- Hygiene: Ein Vorfall kann den normalen Urinfluss behindern, wodurch das Risiko für Harnwegsinfektionen steigt.

Tägliche Aktivitäten und Beruf:

- Eingeschränkte Aktivität: Schmerzen und Angst vor Inkontinenz können eine Frau in ihrer Fähigkeit einschränken, ihrem Beruf oder Freizeitaktivitäten nachzugehen.

- Notwendigkeit von Anpassungen: Betroffene benötigen möglicherweise spezielle Vorrichtungen oder müssen Pausen einlegen, um mit den Symptomen fertig zu werden.

- Schwierigkeit beim Ausüben bestimmter Berufe: Jobs, die körperliche Anstrengung erfordern, können besonders schwierig oder unmöglich sein.

Soziale Aktivitäten:

- Soziale Isolation: Aus Scham oder Angst vor Unfällen ziehen sich manche Betroffene aus dem sozialen Leben zurück.

Da sich die Auswirkungen von Beckenbodenprolapsen erheblich auf die Lebensqualität auswirken können, ist es wichtig, dass betroffene Frauen wachsam sind und medizinischen Rat einholen. Personalisierte Behandlungen können die Symptome lindern und die Lebensqualität verbessern.

Weitere Artikel aus dem Themenbereich FRAUENGESUNDHEIT: