Restharn ist der verwendete Begriff, um die Menge an Urin zu beschreiben, die nach dem Wasserlassen in der Blase zurückbleibt. Obwohl es auf den ersten Blick harmlos erscheinen mag, kann Restharn auf ernstere gesundheitliche Probleme hinweisen und zu einer Vielzahl von Komplikationen führen, wenn er unbehandelt bleibt. In diesem Ratgeber werden wir die Ursachen, Symptome, Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten von Restharn detailliert besprechen.

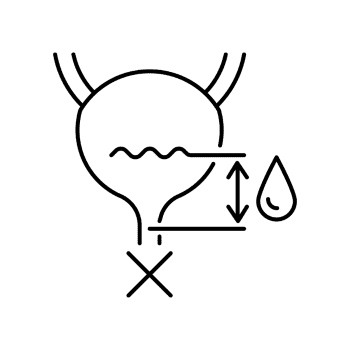

Wie viel Restharn ist normal?

Definition und Messung von Restharn

Definition und Messung von Restharn

Restharn bezeichnet die Menge an Urin, die nach dem Wasserlassen in der Blase verbleibt. Diese Menge wird in Millilitern (ml) gemessen und kann durch verschiedene Methoden bestimmt werden. Zwei der häufigsten Methoden sind der Ultraschall und die Katheterisierung.

- Ultraschall: Dies ist die bevorzugte Methode, da sie nicht invasiv ist. Dabei wird ein Ultraschallgerät über den Unterbauch geführt, um die Restharnmenge in der Blase zu messen.

- Katheterisierung: Diese Methode ist invasiver und wird meistens dann angewendet, wenn eine Ultraschallmessung nicht möglich oder nicht aussagekräftig genug ist.

Normale Werte für Restharn

Normale Restharnwerte können je nach Alter und Gesundheitszustand variieren:

- Bei jüngeren Erwachsenen gilt in der Regel ein Restharnvolumen von bis zu 50 ml als normal.

- Bei älteren Erwachsenen kann ein Restharnvolumen von bis zu 100 ml noch als normal betrachtet werden, da sich die Blasenfunktion mit dem Alter verändern kann.

Ursachen von Restharn

Restharn, auch als postmiktioneller Restharn bekannt, bezeichnet die Menge an Urin, die nach dem Wasserlassen in der Blase verbleibt. Es ist wichtig, die Ursachen von Restharn zu verstehen, um mögliche Behandlungen und Präventionsmaßnahmen zu identifizieren.

Anatomische Ursachen

- Vergrößerte Prostata: Eine Prostatavergrößerung, auch bekannt als benigne Prostatahyperplasie (BPH), ist eine häufige Ursache bei älteren Männern. Die vergrößerte Prostata drückt auf die Harnröhre und behindert so den freien Urinfluss, was zu Restharn führt.

- Blasensteine: Blasensteine können den Harnabfluss blockieren, indem sie den Urinfluss behindern oder die Blasenschleimhaut reizen. Dies kann zu Schwierigkeiten beim vollständigen Entleeren der Blase führen.

- Harnröhrenstrikturen: Eine Verengung oder Striktur der Harnröhre kann durch Narbenbildung nach Verletzungen, Infektionen oder Operationen verursacht werden und den Urinfluss behindern. Diese Verengung erschwert das vollständige Entleeren der Blase.

- Blasenanomalien: Strukturabweichungen wie Blasendivertikel – Ausstülpungen der Blasenwand – können den Urinfluss beeinträchtigen und Restharn begünstigen. Diese Anomalien können den normalen Kontraktionsvorgang der Blase stören.

Funktionelle Ursachen

- Neurogene Blasenfunktionsstörung: Bei neurogenen Blasenfunktionsstörungen handelt es sich um Probleme, die durch Schädigungen des Nervensystems verursacht werden. Diese können durch Rückenmarksverletzungen, Multiple Sklerose, Schlaganfälle, Parkinson-Krankheit oder diabetische Neuropathie hervorgerufen werden. Die Nervenschädigung beeinträchtigt die Fähigkeit der Blase, sich richtig zu entleeren, da die Signale zwischen Gehirn und Blase gestört sind.

- Medikamentenwirkungen: Einige Medikamente, wie Anticholinergika, Betablocker oder Antidepressiva, können die Blasenentleerung beeinträchtigen. Diese Medikamente wirken auf die Nerven- und Muskelkontrolle der Blase und können eine vollständige Entleerung verhindern.

- Blasenmuskelschwäche: Die Schwäche des Detrusormuskels – dem Muskel der Blasenwand, der für das Ausstoßen von Urin verantwortlich ist – kann zu einer unvollständigen Entleerung der Blase führen. Ursachen hierfür können Altersveränderungen, chronische Überdehnung der Blase oder neurologische Störungen sein.

- Reflexdysfunktion: Eine Störung der Koordination zwischen Blasenmuskeln (Detrusormuskel) und Schließmuskeln (Sphinkter) kann ebenfalls zu Restharn führen. Bei dieser Reflexdysfunktion, auch als Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie bekannt, kontrahiert der Schließmuskel während der Blasenkontraktion, was den Urinausfluss behindert.

Neurogene Blasenentleerungsstörung im Detail

Die neurogene Blasenentleerungsstörung, auch neurogene Blase genannt, ist ein Zustand, bei dem Schädigungen des Nervensystems die Blasenentleerung beeinträchtigen. Folgende Mechanismen und Ursachen sind relevant:

- Rückenmarksverletzungen: Schädigungen oberhalb des sakralen Miktionszentrums (S2-S4) können zu einer Überaktivität des Detrusormuskels und einer nicht koordinierten Schließmuskelreaktion führen, was als Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie bekannt ist.

- Multiple Sklerose: Diese autoimmune Erkrankung kann sowohl das zentrale als auch das periphere Nervensystem betreffen und die Signale zu und von der Blase beeinträchtigen.

- Diabetische Neuropathie: Langfristig erhöhter Blutzucker kann die Nerven schädigen, die die Blasenfunktion steuern, was zu einer abnormen Blasenentleerung führt.

- Parkinson-Krankheit: Bei dieser neurodegenerativen Erkrankung kann es zu einer Dysfunktion des autonomen Nervensystems kommen, die auch die Blasenfunktion beeinträchtigt.

Die neurogene Blasenfunktionsstörung kann zu verschiedenen Blasenentleerungsproblemen führen, darunter:

- Atonische Blase: Eine schwache oder nicht kontrahierende Blase, die Urin nicht effektiv entleert.

- Überaktive Blase: Eine Blase, die häufig und plötzlich kontrahiert, was oft zu Inkontinenz führt, aber dennoch Restharn hinterlässt.

Gründe, warum neurogene Blasenstörungen zu Restharn führen

- Gestörte Blasenkontraktionen: Die Blase kann sich nicht richtig zusammenziehen, um den gesamten Urin auszuscheiden, bedingt durch eine fehlerhafte Übertragung von Nervensignalen.

- Koordinationsprobleme: Bei Problemen wie der Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie koordinieren die Muskeln nicht korrekt, was zu einem fehlerhaften Abfluss führt.

- Reduzierte Sensation: Eine verminderte Empfindung, dass die Blase voll ist, kann dazu führen, dass die Betroffenen die Blase nicht rechtzeitig oder vollständig entleeren.

Das Verständnis der Ursachen von Restharn ist entscheidend für die Wahl der geeigneten Behandlung, die von medikamentöser Therapie und Katheterisierung bis hin zu chirurgischen Eingriffen reichen kann.

Risiken von Restharn

Die Risiken von Restharn umfassen Blasenüberdehnung, erhöhtes Risiko für Harnwegsinfektionen und mögliche Schädigung der Harnwege. Diese Probleme können verschiedene Ursachen haben, wie neurologische Störungen oder eine Obstruktion der Harnwege durch eine vergrößerte Prostata.

Langfristig kann chronischer Restharn zu einer Beeinträchtigung der Blasenmuskulatur und Blasenfunktion führen. Zudem besteht ein erhöhtes Risiko für Nierenschäden, da anhaltender Restharn den Rückfluss von Urin in die Nieren verursachen kann, was wiederum Niereninfektionen oder eine dauerhafte Beeinträchtigung der Nierenfunktion zur Folge haben könnte.

Solche Ursachen erfordern eine medizinische Abklärung, um ernsthafte Komplikationen zu vermeiden.

Diagnose und Untersuchung

Anamnese und körperliche Untersuchung:

Anamnese: Eine ausführliche medizinische Vorgeschichte wird erhoben, bei der Symptome, Dauer der Beschwerden, Häufigkeit des Wasserlassens, Inkontinenz, das Gefühl der unvollständigen Blasenentleerung und frühere neurologische oder urologische Erkrankungen erfragt werden.

Physikalische Untersuchung: Inspektions-, Palpations- und neurologische Untersuchungen, um Hinweise auf eventuell zugrunde liegende neurologische Erkrankungen (z.B. Reflexe, Muskeltonus, Sensibilität) zu finden.

Laboruntersuchungen:

Urinanalyse und Urinkultur: Analyse von Urinproben zur Erkennung von Infektionen, Blut, Eiweißen oder anderen Anomalien.

Blutuntersuchungen: Beurteilung von Nierenfunktion (Kreatinin, Harnstoff) und Elektrolyten.

Bildgebende Verfahren:

Ultraschall (Sonographie): Messung der Restharnmenge nach dem Wasserlassen und Untersuchung der Nieren und Harnwege auf strukturelle Auffälligkeiten.

Magnetresonanztomographie (MRT): Detaillierte Darstellung des Rückenmarks und des Gehirns zur Identifikation von neuralen Läsionen.

Computertomographie (CT): Bildgebende Untersuchung bei Verdacht auf strukturelle oder traumatische Veränderungen.

Urodynamische Untersuchungen: Diagnostische Verfahren zur Beurteilung von Blasenfunktion und Harnabflussstörungen.

Uroflowmetrie: Untersuchung des Harnflusses, bei der die Flussrate und das Urinvolumen während des Wasserlassens gemessen werden.

Zystometrie: Messung von Blasendruck und Blasenvolumen während der Blasenfüllung und des Wasserlassens, um die Blasenkapazität und -funktion zu beurteilen.

Druck-Fluss-Studie: Kombination von Zystometrie und Uroflowmetrie zur Bewertung des Zusammenspiels zwischen Blasendruck und Harnfluss.

Elektromyographie (EMG): Untersuchung der Muskelaktivität im Bereich der Harnblase und des Beckenbodens zur Bewertung der Nerven- und Muskelsteuerung.

Endoskopische Untersuchungen:

Zystoskopie: Endoskopische Untersuchung der Harnröhre und der Blase mittels eines Zystoskops, um strukturelle Anomalien, Tumore oder Entzündungen zu identifizieren.

Neurologische Untersuchungen:

Nervensystem-Abklärung: Beurteilung der Nervenfunktion und Bestimmung, ob eine neurologische Erkrankung vorliegt, welche die Blasenfunktion beeinflusst.

Uro-Neurologische Tests: Spezifische Tests zur Bewertung der Reflexe und Empfindungen in den unteren Harnwegen.

Spezialisierte Testverfahren:

Blasentagebuch und Miktionstagebuch: Betroffene führen Protokolle über Trinkmengen, Miktionsfrequenzen, Urinmengen und Inkontinenzereignisse.

Pad-Test und Blasenentleerungsmessung: Objektivierung der Inkontinenzmenge und Effektivität der Blasenentleerung.

Psychologische und soziale Evaluation:

Psychologische Bewertung: Untersuchung der psychischen Belastung und Bewältigungsstrategien im Zusammenhang mit den Blasenproblemen.

Soziale Unterstützung: Beurteilung der sozialen Unterstützungssysteme und Anpassung an Alltagsaktivitäten.

Durch diese umfassenden diagnostischen Untersuchungen können Ärzte die zugrundeliegenden Ursachen identifizieren und eine gezielte Behandlung einleiten, um die Lebensqualität der betroffenen Patienten zu verbessern und Folgeschäden zu verhindern.

Symptome von Restharn

Die Symptome von Restharn können individuell variieren, von leichten Beschwerden bis hin zu schwerwiegenden Komplikationen. Zu den zentralen Anzeichen gehören:

- Häufiges Wasserlassen

- Gefühl einer unvollständigen Blasenentleerung

- Schwacher Harnstrahl

- Wiederkehrende Harnwegsinfektionen

- Schmerzen im Unterbauch

Wenn Sie eines oder mehrere dieser Symptome bei sich bemerken, ist es wichtig, frühzeitig ärztliche Hilfe aufzusuchen, um die Ursachen abzuklären und eine angemessene Behandlung zu beginnen. Eine rechtzeitige Diagnose und Behandlung sind entscheidend für die Vermeidung weiterer gesundheitlicher Komplikationen.

Behandlung von Restharn

Die Behandlung von Restharn hängt maßgeblich von der zugrunde liegenden Ursache ab. Hier sind die verschiedenen Behandlungsoptionen im Detail beschrieben:

Medikamentöse Therapie

- Alpha-Blocker: Medikamente wie Tamsulosin oder Doxazosin entspannen die Muskulatur in der Prostata und Harnröhre, was den Urinfluss verbessert.

- Anticholinergika: Wirkstoffe wie Oxybutynin und Tolterodin reduzieren die Überaktivität der Blasenmuskulatur und können bei überaktiver Blase eingesetzt werden.

- 5-Alpha-Reduktasehemmer: Mittel wie Finasterid oder Dutasterid reduzieren die Größe der Prostata, was den Harnfluss erleichtert, insbesondere bei Männern mit benigner Prostatahyperplasie (BPH).

Katheterisierung

- Intermittierende Katheterisierung: Hierbei wird der Katheter nur bei Bedarf eingeführt, um die Blase zu entleeren. Dies kann regelmäßig durchgeführt werden, um Restharn zu vermeiden.

- Dauerhafter Blasenkatheter: In schweren Fällen kann ein dauerhafter Katheter erforderlich sein, um die Blase konstant zu entleeren. Dies erfolgt in der Regel in Kombination mit regelmäßigen ärztlichen Kontrollen.

Chirurgische Eingriffe

- Transurethrale Resektion der Prostata (TURP): Ein chirurgisches Verfahren, bei dem ein Teil der Prostata entfernt wird, um die Harnröhre zu entlasten.

- Harnröhrendilatation: Diese Prozedur weitet eine verengte Harnröhre, um den Urinfluss zu verbessern.

- Entfernung von Blasentumoren: Wenn Tumore die Ursache des Restharns sind, müssen diese durch einen chirurgischen Eingriff entfernt werden.

Verhaltenstherapie und Physiotherapie

- Beckenbodenübungen: Übungen zur Stärkung der Beckenbodenmuskulatur können die Kontrolle über die Blasenfunktion verbessern.

- Blasentraining: Patienten lernen dabei, ihre Blase zu disziplinieren, indem sie die Intervalle zwischen den Toilettengängen allmählich verlängern.

Behandlung von Infektionen

- Antibiotika: Infektionen des Harntraktes werden in der Regel mit Antibiotika behandelt, um die Blasenmuskulatur und -funktion wiederherzustellen.

- Weitere Maßnahmen: Zusätzliche Medikamente können notwendig sein, um Symptome wie Schmerzen und Entzündung zu lindern.

Durch eine Kombination aus diesen verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten kann die Behandlung von Restharn effizient gestaltet werden, um die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern.

Prävention von Restharn

Vorbeugende Maßnahmen können das Risiko von Restharn erheblich verringern:

- Regelmäßige Arztbesuche: Regelmäßige Untersuchungen helfen, potenziell riskante Erkrankungen frühzeitig zu erkennen und zu behandeln, bevor sie zu größeren Problemen führen.

- Ausreichende Flüssigkeitszufuhr: Eine angemessene Flüssigkeitszufuhr fördert die regelmäßige Blasenentleerung und reduziert das Risiko von Harnwegsinfektionen.

- Bewusste Medikamenteneinnahme: Einige Medikamente können die Blasenfunktion beeinträchtigen. Konsultieren Sie regelmäßig Ihren Arzt, um mögliche Nebenwirkungen zu überwachen und, wenn nötig, Alternativen zu finden.

- Blasentraining: Planen Sie regelmäßige Toilettenpausen ein und vermeiden Sie es, den Urin zu lange anzuhalten. Blasentraining kann helfen, die Blase zu disziplinieren und Restharn zu minimieren.

- Gesunde Lebensweise: Eine gesunde Ernährung und ausreichende körperliche Bewegung unterstützen die allgemeine Gesundheit und können das Risiko für Erkrankungen, die zu Restharn führen, verringern. Vermeiden Sie übermäßigen Alkoholkonsum, da Alkohol die Blase reizen und die Blasenentleerung beeinträchtigen kann.