Urodynamische Untersuchungen dienen der Beurteilung der Funktion von Blase, Harnröhre und Schließmuskel. Sie sind unerlässlich, um Blasenfunktionen zu beurteilen und helfen dabei, die Ursachen von Harnwegsbeschwerden zu identifizieren. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen einer Harnflussmessung (Uroflowmetrie) und einer Blasendruckmessung (Zystometrie). Die Harnflussmessung ist eine relativ unkomplizierte Untersuchung, die auch in der Praxis eines Urologen durchgeführt werden kann. Sie liefert bereits wertvolle Hinweise, die gegebenenfalls weitere Untersuchungen erforderlich machen können. Die Blasendruckmessung hingegen ist ein invasiver Eingriff, bei dem ein Messkatheter in die Blase eingeführt wird. Sie erfordert daher deutlich mehr technischen Aufwand. Da häufig auch Röntgenbilder während der Untersuchung angefertigt werden, findet sie in der Regel in einem mit der notwendigen Technik ausgestatteten Krankenhaus statt.

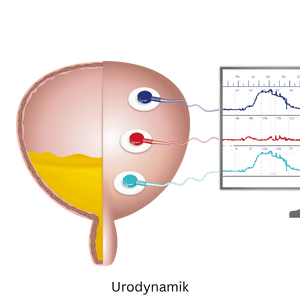

Druck-Fluss-Messung - Urodynamik

Die Druck-Fluss-Messung ist die Kombination von Uroflowmetrie und Zystometrie. Sie schließt die Entleerungsphase ein und liefert daher auch Einblicke in die Druckverhältnisse während der Entleerung, die alleine mit der Uroflowmetrie nicht festgestellt werden können. Sie stellt insbesondere mit zusätzlicher EMG und Röntgenkontrolle (Video Urodynamik) den Goldstandard der Urodynamischen Untersuchungen dar.

Indikationen für eine Urodynamik sind:

- Wenn Blasenentleerungsstörungen klinisch nicht eindeutig diagnostiziert werden können.

- Wenn für die Behandlung (insbesondere operative Eingriffe) eine präzise Diagnose der Blasenentleerungsstörung erforderlich ist.

- Bei Therapieversagen oder nach operativer Behandlung von Obstruktionen oder Inkontinenz.

Typischerweise werden die folgenden Werte ermittelt:

- Alle Werte der Uroflowmetrie

- Gesamte Blasenkapazität in Milliliter

- Restharn in Milliliter

- Compliance (Verhältnis von Volumenänderung und Detrusordruck)

- Maximaler Detrusordruck (Pdet) in cm H2O

- Maximaler Abdominaldruck (Pabd) in cm H2O

- Maximaler intravesikaler Druck (Pves) in cm H2O

- Maximaler Pves und Pdet während der Miktion in cm H2O

- Ggf. Detrusor/Flow-Kurven nach ICS und CHESS

Der typische maximale Detrusordruck vor der Miktion liegt bei einer normalen Blase bei etwa 50 cm H2O. Werte deutlich darüber weisen auf ein Hochdrucksystem hin, während Werte deutlich darunter auf ein Niederdrucksystem hindeuten. Beide Zustände können auf eine neurogene Blasenstörung hindeuten, aber eine Bestätigung erfordert weitere neurologische Untersuchungen, die den Verdacht erhärten. Gleiches gilt für unwillkürliche Detrusorkontraktionen während der Füllphase.

Der Compliance-Wert sollte über 20 liegen. Werte unter 20 deuten auf eine niedrige Compliance hin, was auf strukturelle Schäden des Blasenmuskels hindeuten kann.

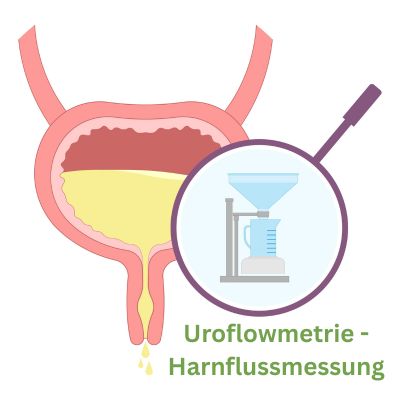

Uroflowmetrie - Harnflussmessung

Die Harnflussmessung wird in der Regel durchgeführt, wenn ein Patient erhebliche Schwierigkeiten beim Wasserlassen hat. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Blase normal entleert werden kann, und liefert einige Hinweise auf die Art einer möglichen Störung. Bei der Harnflussmessung uriniert der Patient in einen Messtrichter oder eine spezielle Toilette. Die Flüssigkeit wird in der Regel in einem Behälter aufgefangen, der auf einer Waage steht. So können die Harnmenge und eine grafische Auswertung des Miktionsvorganges vorgenommen werden.

Typischerweise werden die folgenden Werte ermittelt:

Typischerweise werden die folgenden Werte ermittelt:

- Gesamt Harnmenge der Miktion in Milliliter

- Dauer der Miktion in Sekunden

- Ggf. Dauer von Startkommandos bis zum ersten Harnfluss

- Durchschnittlicher Harnfluss in ml/s (Qavg)

- Maximaler Harnfluss während der Messung (QMax)

- Zeit bis zum Erreichen des maximalen Flusswertes

Darüber hinaus sind aufwändigere Geräte auch in der Lage, während der Miktion ein EMG (Elektromyographie) aufzuzeichnen. Dieses misst die Muskelströme am Beckenboden und kann somit Aussagen über die Muskelanspannung während der Miktion geben.

Indikationen für eine Uroflowmetrie sind unter anderem:

- Meatusstenose

- Reizblasensymptomatik

- Harnröhrenstriktur

- Blasenauslassobstruktion

- Geplante TUR-P, Adenomektomie oder Blasenhalsinzision

- Blasenentleerungsstörungen nach Eingriffen im kleinen Becken

- Miktion mit Bauchpresse

- Therapiekontrolle bei medikamentös behandelter BPH/BPS

- Therapiekontrolle nach Harnröhrenrekonstruktion

Grundsätzlich lassen sich mit der Untersuchung folgende Hinweise feststellen:

- Obstruktionen durch eine vergrößerte Prostata

- Obstruktionen durch eine Harnröhrenstriktur

- Dysfunktionelle Miktionen, z. B. durch Einsatz von Bauchpressen

Bei einer zusätzlichen EMG-Ableitung lassen sich folgende Probleme aufdecken:

- Mangelnde Sphinkter- oder Beckenbodenrelaxation

- Detrusorsphinkterdyssynergie/-dysfunktion

Die Interpretation der Werte sollte vorsichtig erfolgen, da sie nicht immer eindeutig auf bestimmte Schädigungsmuster hinweisen. Darüber hinaus ist es ratsam, nach der Untersuchung eine Restharnbestimmung durchführen zu lassen, um zusätzliche Informationen zu erhalten.

Ein Hinweis auf eine Obstruktion ist ein maximaler Flusswert (Qmax) von weniger als 15 ml/s. Die typische Miktionsmenge bei einer vollen Blase sind 300 - 400 ml bei einer restharnfreien Entleerung. Bei Miktionsmengen unter 100 ml sollte die Untersuchung nicht ausgewertet werden.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Untersuchung keine Informationen über den Druck in der Blase liefert. Die Blase kann beispielsweise eine Obstruktion bis zu einem gewissen Grad durch eine Druckerhöhung kompensieren, was bei einer reinen Uroflow-Messung möglicherweise nicht erkannt wird. Daher sollten Therapieentscheidungen niemals ausschließlich auf Basis der Uroflowwerte getroffen werden. Bei unklaren Ergebnissen einer Uroflowmetrie wird häufig eine urodynamische Untersuchung mit Blasendruckmessung und gegebenenfalls auch Röntgenkontrolle empfohlen.

Zystometrie - Blasendruckmessung

Eine Blasendruckmessung wird durchgeführt, wenn ein Patient ungeklärte Reizzustände der Harnblase hat, eine Differenzierung zwischen Belastungs- und Dranginkontinenz erforderlich ist oder der Verdacht auf eine neurogene Blasenstörung vorliegt.

Die Zystometrie ist ein Verfahren, bei dem die Blase kontinuierlich über einen Messkatheter mit einer Flüssigkeit gefüllt wird. Dadurch kann die Aktivität der Blasenmuskulatur (Detrusor) und ihre Dehnfähigkeit (Compliance) bei zunehmender Blasenfüllung erfasst werden. Diese Messung ermöglicht es, zwischen einer normal reagierenden Blase, einer hyper- oder hypoaktiven Blase sowie einem Hoch- oder Niederdruck-System zu unterscheiden. Die Zystometrie wird selten allein, sondern meist in Kombination mit einer Uroflowmetrie durchgeführt (siehe Druck-Fluss-Messung).

Indikationen für eine Zystometrie sind:

- Diagnostik der Neurogenen Blase

- Ungeklärte Reizzustände und imperativer Harndrang

- Erkennung oder Ausschluss einer Detrusorhyperaktivität (überaktive Blase)

- Erkennung oder Ausschluss einer Detrusorhypoaktivität (schlaffe Blase)

Grundsätzlich lassen sich mit der Untersuchung die folgenden Hinweise feststellen:

- Detrusorhyperaktivität

- Sensibilitätsstörungen der Blase

- Druckausgleichstörungen der Blase (Compliance)