Die Beckenbodenrekonstruktion ist ein spezialisiertes chirurgisches Verfahren, das darauf abzielt, die Funktionalität und Anatomie des Beckenbodens wiederherzustellen. Dabei spielt sie eine zentrale Rolle bei der Behandlung von Beckenbodendysfunktionen, die zu erheblichen Beeinträchtigungen im Alltag führen können, wie Inkontinenz, chronische Schmerzen oder Organsenkung.

Anatomische Grundlagen des Beckenbodens

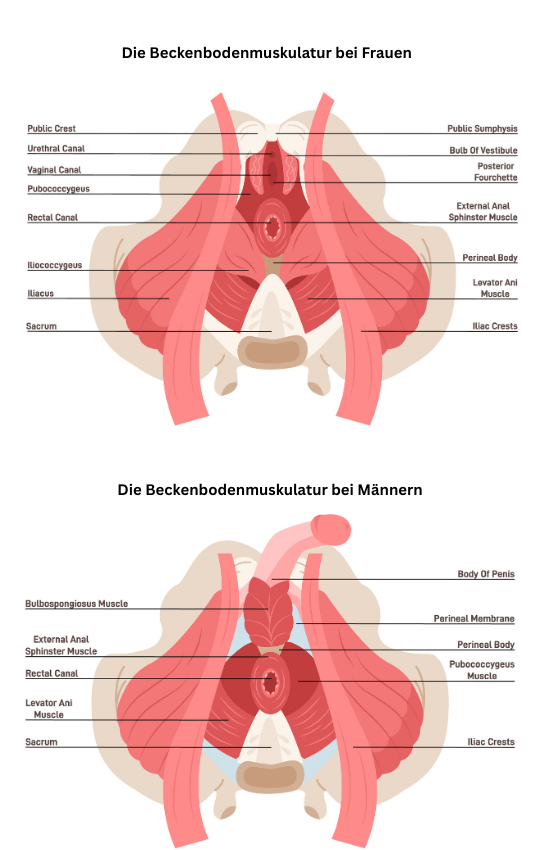

Beckenbodenmuskulatur

Der Beckenboden besteht aus mehreren Strukturen und Geweben, die funktional und anatomisch eng miteinander verbunden sind:

- Musculus levator ani: Ein Muskel, der den bedeutendsten Bestandteil des Beckenbodens darstellt. Er gliedert sich in drei Untereinheiten: m. puborectalis, m. pubococcygeus und m. iliococcygeus. Diese Muskeln sind essentiell für die Aufrechterhaltung des Kontinenzmechanismus und der Unterstützung der Beckenorgane.

- Bindegewebe und Faszien: Gewebestrukturen, die die Organe stützen und zur Stabilität des Beckens beitragen.

- Sphinkter-Komplex: Ein System, das den externen und internen Anal- sowie den Urethralsphinkter umfasst, die entscheidend für die Kontrolle über Blase und Darm sind.

Funktionen des Beckenbodens

- Unterstützung: Er stützt die Beckenorgane wie die Blase, den Darm und die Gebärmutter.

- Kontinenz: Er regelt den Fluss von Urin und Fäkalien.

- Sexualfunktion: Er spielt eine Rolle bei der sexuellen Reaktion und Empfindung.

- Haltungsstabilität: Er unterstützt die Körperhaltung.

Ursachen und Risikofaktoren für Beckenbodenschwäche

Die Schwäche oder der Ausfall des Beckenbodens kann durch mehrere Faktoren verursacht werden:

- Geburtstrauma: Eine vaginale Geburt kann zu Dehnungen und Rissen in der Muskulatur und im umgebenden Gewebe führen.

- Hormonelle Veränderungen: Postmenopausale Hormonveränderungen beeinträchtigen die Muskelstruktur.

- Chirurgische Eingriffe: Vorherige Beckenoperationen, einschließlich Hysterektomie, können das Risiko erhöhen.

- Chronische Belastungen: Langanhaltendes Husten (z.B. Asthma), Adipositas und schwere körperliche Arbeit.

- Genetische Faktoren: Bindegewebsstörungen wie das Marfan-Syndrom.

Diagnostische Maßnahmen

Eine genaue Diagnose ist ausschlaggebend, um die geeignete Behandlung zu wählen. Hierbei kommen verschiedene Techniken zum Einsatz:

- Klinische Anamnese und Untersuchung: Eine detaillierte Erhebung der medizinischen Vorgeschichte und eine körperliche Untersuchung, um den Funktionszustand des Beckenbodens zu beurteilen.

- Urodynamische Tests: Eine Messung der Blasenfunktion während der Füll- und Entleerungsphase.

- Bildgebende Verfahren: MRT und Ultraschall, die detaillierte Bilder der Beckenstruktur liefern.

- Elektromyographie (EMG): Eine Untersuchung zur Bewertung der muskulären Aktivität und neurologischen Integrität.

Behandlungsmöglichkeiten: Konservativ bis Chirurgisch

Die Wahl der Behandlung hängt von der speziellen Diagnose und den individuellen Bedürfnissen des Patienten ab.

Konservative Behandlungen:

- Physiotherapie:

- Beckenbodentraining: Zielgerichtete Übungen zur Kräftigung der Beckenbodenmuskulatur.

- Biofeedback und Elektrostimulation: Techniken, die das Verständnis und die Kontrolle der Muskelbewegungen unterstützen.

- Lebensstiländerungen: Ernährungsanpassung, Gewichtsmanagement und Raucherentwöhnung können den Beckenboden entlasten.

- Medikamente:

- Östrogenpräparate: Diese werden zur Verbesserung der Gewebeelastizität, insbesondere postmenopausal, eingesetzt.

- Antimuskarinische Medikamente: Diese werden zur Behandlung von Dranginkontinenz verwendet.

- Pessare: Mechanische Hilfsmittel, die helfen, die inneren Organe zu stützen und Symptome von Senkungen zu lindern.

Chirurgische Optionen:

- Kolporrhaphie: Ein Verfahren zur Korrektur von Vorder- oder Hinterwandsenkung durch Straffung der Beckenwandmuskeln.

- Sakrokolpopexie: Eine minimal-invasive Methode (z.B. laparoskopisch), bei der ein Netz eingesetzt wird, um die Vagina zu stützen.

- Zystozele- und Rektozele-Reparatur: Spezialisierte Verfahren zur Behebung der Senkung von Blase und Rektum.

- Vaginalnetz-Operationen: Diese verwenden synthetische Materialien zur Unterstützung der vaginalen Wände, sind jedoch aufgrund von Komplikationsrisiken umstritten.

Postoperative Betreuung und Langzeitmanagement

Eine erfolgreiche Erholung erfordert umfassende postoperative Betreuung:

- Kontinuierliche Physiotherapie: Oft entscheidend für die Rückkehr zu einer normalen Funktion.

- Regelmäßige Nachsorgeuntersuchungen: Überwachung der Heilung und rechtzeitige Erkennung von Komplikationen.

- Langzeitverlauf: Ein langfristiger Ansatz zur Pflege der Beckenbodenstärke und Prävention von Rückfällen, eventuell durch langfristige physiotherapeutische Unterstützung.

Forschung und Zukunftsperspektiven

Die moderne Forschung zur Beckenbodenrekonstruktion fokussiert sich auf die Verbesserung der chirurgischen Techniken und Materialien. Innovative Ansätze umfassen biologische Netzstoffe, die besser integriert werden können und weniger Komplikationen verursachen sollen. Regenerative Medizin und Stammzellforschung bieten perspektivisch neue Methoden zur Heilung von Muskelschäden.

Zusammenfassend bietet die Beckenbodenrekonstruktion wesentliche Möglichkeiten zur Wiederherstellung der Lebensqualität bei Patienten mit Beckenbodendysfunktion. Ein individualisierter Behandlungsansatz, der Diagnose, konservative Methoden und gegebenenfalls chirurgische Eingriffe integriert, maximiert die Erfolgsrate und minimiert Komplikationen. Der laufende Fortschritt in der Forschung verspricht erweiterte und verbesserte Therapiemöglichkeiten für die Zukunft.