Schmerzen in der Blase und Harnröhre können durch eine Vielzahl von Ursachen bedingt sein und sollten nicht unbeachtet bleiben. Eine frühzeitige Diagnose und eine angemessene Behandlung sind entscheidend, um Komplikationen zu vermeiden und die Lebensqualität zu verbessern. Wenn Sie Symptome in diesem Bereich bemerken, suchen Sie unbedingt einen Arzt auf, um eine genaue Diagnose und individuell angepasste Behandlung zu erhalten.

Was sind Blasenschmerzen?

Schmerzen in der Blase und Harnröhre können viele Ursachen haben und erfordern eine gründliche medizinische Untersuchung zur genauen Diagnose. Bei anhaltenden oder starken Beschwerden ist ein Arztbesuch notwendig, um eine gezielte Therapie einzuleiten und Komplikationen zu vermeiden. Die Diagnose setzt eine systematische Herangehensweise mit Anamnese, körperlicher Untersuchung und spezifischen diagnostischen Verfahren voraus. Die Behandlung muss individuell auf die Ursache der Beschwerden abgestimmt werden und kann medikamentöse Therapie, Lifestyle-Änderungen und in manchen Fällen chirurgische Eingriffe umfassen. Vorbeugende Maßnahmen wie ausreichende Flüssigkeitszufuhr, gute Hygienemaßnahmen und bewusste Ernährung sind wichtig, um Harnwegsprobleme zu verhindern. Bei wiederkehrenden Problemen sollte ein Arzt eine maßgeschneiderte Präventionsstrategie entwickeln.

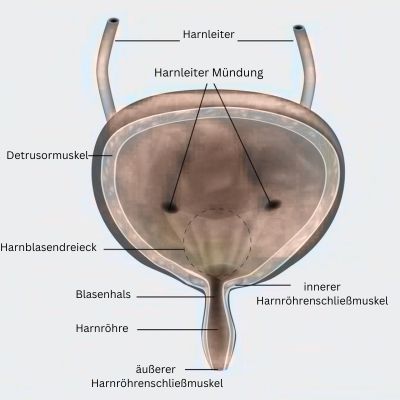

Anatomische Grundlagen

Die Blase und die Harnröhre sind zentrale Komponenten des Harnsystems und spielen eine entscheidende Rolle bei der Lagerung und Ausscheidung von Urin.

Hier sind einige detaillierte Informationen zu diesen beiden wichtigen Organen:

Die Blase (Vesica urinaria)

Die Blase (Vesica urinaria)

Die Blase ist ein dehnbares Muskelorgan, das im unteren Bauchraum, genauer im Becken, liegt. Sie besteht aus mehreren Schichten:

- Mukosa (Schleimhaut): Die innere Auskleidung der Blase besteht aus Übergangsepithelzellen, die sich dehnen können, um das Volumen aufzunehmen, wenn die Blase sich mit Urin füllt.

- Submukosa: Eine darunterliegende Schicht aus Bindegewebe, die die Mukosa unterstützt.

- Muscularis (Detrusor-Muskel): Eine dicke Schicht aus glatten Muskelfasern, die sich in alle Richtungen ausdehnen kann. Diese Muskeln kontrahieren während des Wasserlassens (Miktion), um den Urin aus der Blase zu drücken.

- Adventitia (Außenschicht): Ein lose verbundenes Bindegewebe, das die Blase schützt und abgrenzt.

Die Blase kann bei einem Erwachsenen normalerweise etwa 400-600 ml Urin speichern. Wenn sie gefüllt ist, senden Dehnungsrezeptoren in der Blasenwand Signale an das Gehirn, die das Bewusstsein darüber erhöhen, dass es Zeit ist, die Blase zu entleeren.

Die Harnröhre (Urethra)

Die Harnröhre ist ein schlauchförmiges Organ, das den Urin von der Blase nach außen transportiert. Die Länge und Struktur der Harnröhre unterscheiden sich erheblich zwischen Männern und Frauen.

Harnröhre bei Frauen:

- Länge: Etwa 3-4 cm.

- Verlauf: Verläuft geradlinig vom Blasenhals ausgehend nach unten und mündet im Bereich des Scheidenvorhofs (Vestibulum vaginae).

- Funktion: Hauptsächlich der Transport des Urins nach außen.

Harnröhre bei Männern:

- Länge: Etwa 20-25 cm.

- Abschnitte:

- Pars prostatica urethrae: Segment, das durch die Prostata verläuft.

- Pars membranacea: Kürzester Teil, der durch den Beckenboden verläuft.

- Pars spongiosa: Längster Abschnitt, der durch den Penis verläuft und an der Eichel (Glans penis) mündet.

- Funktion: Neben der Ausscheidung von Urin dient die männliche Harnröhre auch als Durchgang für den Samenfluss während der Ejakulation.

Die Harnröhre ist von einem Schließmuskel umgeben, der die Miktion kontrolliert.

Dieser Schließmuskel besteht aus zwei Teilen:

- Innerer Harnröhrenschließmuskel: Besteht aus glatter Muskulatur und ist unwillkürlich (durch das autonome Nervensystem gesteuert).

- Äußerer Harnröhrenschließmuskel (Sphincter urethrae): Besteht aus quergestreifter Muskulatur und ist willkürlich steuerbar (durch das somatische Nervensystem gesteuert).

Diese anatomischen Grundlagen bieten eine Basis zum Verständnis, wie Schmerzen in der Blase und Harnröhre entstehen können. Dysfunktionen oder Erkrankungen in einem dieser Bereiche können zu den genannten Symptomen führen, weshalb dieses Wissen für Diagnosen und therapeutische Ansätze essenziell ist.

Ursachen für Schmerzen in Blase und Harnröhre

Schmerzen in der Blase und der Harnröhre können aufgrund verschiedener Ursachen auftreten, die von relativ harmlosen bis zu schwerwiegenden medizinischen Zuständen reichen. Im Folgenden werden einige der häufigsten Ursachen detailliert aufgeführt:

Harnwegserkrankungen

Harnwegsinfektion

(HWI)

Symptome: Brennen beim Wasserlassen, häufiger Harndrang, trüber oder blutiger Urin, unangenehmer Geruch.

Ursache: Häufig durch Bakterien wie Escherichia coli (E. coli) verursacht, die vom Darm in den Harntrakt gelangen.

Behandlung: Antibiotika zur Bekämpfung der Infektion, ausreichend Flüssigkeitszufuhr zur Ausspülung der Bakterien, Schmerzmittel um die Beschwerden zu lindern.

Blasenentzündung

(Zystitis)

Symptome: Schmerzen im Unterbauch, intensiver Harndrang, kleine Urinmengen trotz Harndrang.

Ursache: Meist eine bakterielle Infektion von draußen, aber auch durch Strahlentherapie, bestimmte Medikamente oder chemische Reizstoffe in Körperpflegeprodukten.

Behandlung: Antibiotika, Schmerzmittel, pflanzliche Präparate wie Cranberry oder D-Mannose zur Unterstützung der Blasenfunktion.

Interstitielle Zystitis

(Schmerzblase)

Symptome: Chronische Schmerzen im Beckenbereich, ständiger Harndrang, Druckgefühl in der Blase, oft über Monate oder Jahre hinweg.

Ursache: Die genaue Ursache ist unklar, mögliche Faktoren sind Autoimmunerkrankungen, allergische Reaktionen oder Defekte in der Harnblasenwand.

Behandlung: Medikamente zur Schmerzlinderung, Blasentraining, physikalische Therapie, Ernährungsumstellung und Stressabbau.

Harnröhrenstriktur

(Verengung der Harnröhre)

Symptome: Schwacher Harnstrahl, Schmerzen beim Wasserlassen, Inkontinenz, verzögerter Beginn oder verlängertes Wasserlassen.

Ursache: Vernarbung durch Verletzungen, chronische Infektionen, medizinische Eingriffe oder angeborene Missbildungen.

Behandlung: Minimalinvasive Eingriffe wie die Harnröhrendilatation, chirurgische Erweiterung der Harnröhre.

Blasensteine

Symptome: Schmerzen beim Wasserlassen, blutiger Urin, häufige Harnwegsinfektionen, Schmerzen im Bereich der Blase.

Ursache: Mineral- und Kristallablagerungen, die sich in der Blase bilden und dort wachsen können.

Behandlung: Entfernung der Steine durch Medikamente, Zertrümmerung der Steine mittels Schallwellen (Lithotripsie) oder chirurgische Eingriffe.

Prostataprobleme

(bei Männern)

Symptome: Schmerzen in der Blase und Harnröhre, Schwierigkeiten beim Wasserlassen, häufiger Harndrang, besonders nachts.

Ursache: Vergrößerung der Prostata (benigne Prostatahyperplasie), Prostatitis (Entzündung der Prostata), Prostatakrebs.

Behandlung: Medikamentöse Therapie zur Reduzierung der Prostatagröße oder Entzündung, physikalische Therapie zur Linderung von Schmerzen und Unannehmlichkeiten, chirurgische Eingriffe in schweren Fällen.

Weitere mögliche Ursachen

- Geschlechtskrankheiten: Infektionen wie Gonorrhoe oder Chlamydien können die Harnröhre betreffen und Schmerzen verursachen.

- Reizstoffe: Chemikalien in Körperpflegeprodukten, wie Seifen oder Duschgels, können die Harnröhre reizen.

- Tumore: Sowohl gutartige als auch bösartige Tumore in der Blase oder Harnröhre können Schmerzen verursachen.

- Medikamente: Einige Medikamente, insbesondere Zytostatika und bestimmte Antibiotika, können die Blase und Harnröhre reizen.

Schmerzen in der Blase und Harnröhre sind komplexe Beschwerden, die viele Ursachen haben können. Die Differenzierung und richtige Diagnose erfordern eine gründliche medizinische Untersuchung und manchmal spezielle diagnostische Verfahren. Bei anhaltenden oder starken Beschwerden sollte immer ein Arzt konsultiert werden, um eine genaue Diagnose und adäquate Behandlung sicherzustellen. Eine frühzeitige und gezielte Therapie kann Komplikationen vermeiden und die Lebensqualität erheblich verbessern.

Diagnose

Die Diagnose von Schmerzen in der Blase und Harnröhre erfordert eine sorgfältige Anamnese (Krankengeschichte) und eine umfassende körperliche Untersuchung durch einen Arzt. Diese Schritte sind nötig, um die genaue Ursache der Beschwerden zu ermitteln und eine adäquate Behandlung einzuleiten.

Hier ist eine detaillierte Übersicht über die gängigen diagnostischen Verfahren:

Anamnese und körperliche Untersuchung

- Anamnese (Krankengeschichte):

- Symptombeschreibung: Dauer, Intensität, Lokalisation und Art der Schmerzen.

- Begleitsymptome: Fieber, Übelkeit, Erbrechen, ungewöhnlicher Ausfluss.

- Medizinische Vorgeschichte: Frühere Infektionen, Operationen, bekannte Erkrankungen (z.B. Diabetes, Autoimmunerkrankungen), Medikamenteneinnahme.

- Lebensgewohnheiten: Tabak- und Alkoholkonsum, Ernährungsgewohnheiten, Trinkverhalten.

- Sexuelle Aktivität: Häufigkeit und Schutzmaßnahmen, um eine sexuell übertragbare Infektion auszuschließen.

- Körperliche Untersuchung:

- Abtasten des Unterbauchs: Auf Schwellungen, Druckempfindlichkeit und ungewöhnliche Verhärtungen.

- Palpation der Nierengegend: Überprüfung auf Nierenempfindlichkeit.

- Rektale Untersuchung: Bei Männern zur Untersuchung der Prostata.

Gängige diagnostische Verfahren

Urintest

- Urinstreifen: Schnelltest zur Erkennung von Blut, Eiweiß, Nitriten und weißen Blutkörperchen, die auf eine Harnwegsinfektion hindeuten könnten.

- Urinkultur: Zur Identifikation der genauen Bakterienart und ihrer Antibiotikaempfindlichkeit.

Bluttest

- Komplettes Blutbild: Überprüfung auf Anzeichen einer Infektion (erhöhte weiße Blutkörperchen) oder Anämie (niedrige rote Blutkörperchen).

- Nierenfunktionstests: Bestimmung der Konzentrationen von Kreatinin und Harnstoff zur Bewertung der Nierenfunktion.

- Entzündungsmarker: Wie C-reaktives Protein (CRP) und Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG), die Hinweise auf systemische Entzündungen geben.

Ultraschall

- Abdomensonographie: Nicht-invasive Methode zur Visualisierung der Blase, Nieren und umliegenden Organe. Hilft bei der Identifikation von Blasensteinen, Tumoren oder Abszessen.

- Restharnbestimmung: Messung der Urinmenge, die nach dem Wasserlassen in der Blase verbleibt, um Blasenentleerungsstörungen zu beurteilen.

Zystoskopie

- Verfahren: Ein dünnes Endoskop (Zystoskop) wird durch die Harnröhre in die Blase eingeführt, um das Innere der Blase und Harnröhre direkt zu untersuchen.

- Indikationen: Verdacht auf Blasenkrebs, chronische Blasenentzündung, Blasensteine oder anatomische Anomalien.

- Therapie: Ultraschall kann sowohl diagnostisch als auch therapierend (z.B. Entfernung kleiner Tumore oder Biopsie) eingesetzt werden.

Urodynamische Tests

- Zweck: Beurteilung der Funktion der Blase und Harnröhre beim Wasserlassen.

- Verfahren: Messung von Blasendruck, Harnflussrate und restlichem Urinvolumen.

- Indikationen: Verdacht auf neurogene Blasenfunktionsstörungen, Inkontinenz oder Blasenentleerungsprobleme.

Weitere Diagnostik

- Computertomographie (CT) oder Magnetresonanztomographie (MRT):

- Indikation: Bei unklarer Diagnostik oder wenn Tumore oder komplizierte anatomische Anomalien vermutet werden, die mit anderen Methoden nicht sichtbar sind.

- Harnröhrenabstrich:

- Indikation: Verdacht auf sexuell übertragbare Krankheiten wie Gonorrhoe oder Chlamydien.

- Verfahren: Ein steriler Abstrich wird gemacht, um Proben für eine mikrobiologische Untersuchung zu sammeln.

- Biopsie:

- Indikation: Bei Verdacht auf Blasenkrebs oder andere schwerwiegende Ursachen, um Gewebeproben zu entnehmen und histologisch zu untersuchen.

Die Diagnose von Schmerzen in der Blase und Harnröhre erfordert eine umfassende und systematische Herangehensweise. Sowohl die Anamnese als auch die körperliche Untersuchung bilden die Basis, die durch spezifische diagnostische Verfahren ergänzt wird, um die genaue Ursache der Beschwerden zu finden. Eine frühzeitige und gezielte Diagnose ist entscheidend, um die richtige Behandlung und Therapie einzuleiten und die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern.

Behandlung

Die Behandlung von Schmerzen in der Blase und Harnröhre variiert, abhängig von der zugrunde liegenden Ursache. Nach der Diagnose durch den Arzt wird ein individueller Therapieplan erstellt, um die spezifischen Beschwerden zu lindern und die zugrunde liegende Erkrankung zu behandeln. Hier sind einige allgemeine Behandlungsstrategien, die je nach Diagnose zum Einsatz kommen können:

Medikamente Übersicht

| Kategorie | Indikation | Beispiele |

|---|---|---|

| Antibiotika | Bei bakteriellen Infektionen wie Harnwegsinfektionen (HWI) und Blasenentzündungen (Zystitis). | Nitrofurantoin, Ciprofloxacin, Trimethoprim/Sulfamethoxazol |

| Schmerzmittel | Zur Linderung von Schmerzen und Beschwerden. | Paracetamol, Ibuprofen |

| Antispasmodika | Bei krampfartigen Schmerzen und Blasenkrämpfen. | Oxybutynin, Solifenacin |

| Entzündungshemmende Medikamente (nicht-steroidale Antirheumatika, NSAR) | Zur Reduzierung von Entzündungen und Schmerzen. | Ibuprofen, Diclofenac |

| Pflanzliche Präparate | Unterstützung der Blasenfunktion und Linderung leichter Beschwerden. | Cranberry-Extrakt, D-Mannose |

Lifestyle-Änderungen

- Erhöhung der Flüssigkeitsaufnahme:

- Zweck: Hilft, Bakterien und Ablagerungen aus der Blase zu spülen und die Harnwege durchzuspülen.

- Empfehlung: Mindestens 1,5 bis 2 Liter Wasser pro Tag trinken (sofern keine Kontraindikationen wie Herz- oder Nierenerkrankungen vorliegen).

- Vermeidung reizender Nahrungsmittel und Getränke:

- Zweck: Vermeidung von Reizstoffen, die die Blasenschleimhaut weiter irritieren könnten.

- Beispiele: Alkohol, Koffein, scharfe Speisen, kohlensäurehaltige Getränke.

- Blasengesundes Verhalten:

- Zweck: Förderung eines gesunden Blasen- und Harnröhrensystems.

- Beispiele: Regelmäßige Blasenentleerung, Vermeidung langer Zurückhaltung des Harndranges, gute Hygienepraktiken.

Blasentraining

- Zweck: Verbesserung der Blasenkapazität und -kontrolle.

- Methode: Regelmäßige und geplante Blasenentleerung zu festen Zeiten, schrittweise Verlängerung der Intervalle zwischen den Toilettengängen, um die Blase zu trainieren.

Physiotherapie

- Beckenbodentraining:

- Zweck: Stärkung der Muskulatur des Beckenbodens zur Verbesserung der Blasen- und Harnröhrenkontrolle.

- Methode: Übungen wie Kegel-Übungen, unter Anleitung eines Physiotherapeuten.

- Physikalische Therapie:

- Zweck: Linderung von Schmerzen und Förderung der Blasenfunktion.

- Methode: Entspannungstechniken, TENS (Transkutane Elektrische Nervenstimulation).

Chirurgische Eingriffe

- Entfernen von Blasensteinen:

- Methode: Endoskopische Operation, Lithotripsie (Zertrümmerung der Steine durch Schallwellen) oder perkutane Zystolitholapaxie.

- Behandlung von Harnröhrenstrikturen:

- Methode: Minimalinvasive Eingriffe wie Ballondilatation, interne Harnröhrenschlitzung oder Urethroplastik (offene operative Erweiterung der Harnröhre).

- Entfernung von Tumoren:

- Methode: Transurethrale Resektion von Blasentumoren (TUR-BT), offene chirurgische Entfernung.

Bei spezifischen Erkrankungen

- Interstitielle Zystitis (Schmerzblase):

- Medikamente: Pentosanpolysulfat-Natrium, Antihistaminika.

- Blasenspülung: Mit DMSO (Dimethylsulfoxid) oder anderen therapeutischen Lösungen.

- Ernährung: Vermeidung von Lebensmitteln, die die Symptome verschlechtern.

- Prostataprobleme (bei Männern):

- Medikamente: α1-Blocker, 5α-Reduktase-Inhibitoren.

- Physikalische Therapie: Prostatamassage bei chronischer Prostatitis.

- Chirurgie: Transurethrale Resektion der Prostata (TUR-P) bei benigner Prostatahyperplasie.

Die Behandlung von Schmerzen in Blase und Harnröhre ist individuell und muss auf die spezifische Ursache der Beschwerden abgestimmt werden. Eine genaue Diagnose durch den Arzt ist entscheidend, um den bestmöglichen Therapieplan zu erstellen und die Symptome effektiv zu lindern. Eine Kombination aus medikamentöser Therapie, Lifestyle-Änderungen und, wenn nötig, chirurgischen Eingriffen kann helfen, die Lebensqualität der Betroffenen signifikant zu verbessern. Bei chronischen oder schwerwiegenden Symptomen sollte eine kontinuierliche Betreuung durch Fachärzte und Spezialisten erfolgen.

Vorbeugung

Um Schmerzen in der Blase und Harnröhre vorzubeugen, gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die helfen können, Infektionen und andere Probleme zu vermeiden. Diese vorbeugenden Strategien betreffen vor allem Lifestyle-Änderungen und Hygienemaßnahmen. Hier sind einige wichtige Empfehlungen:

1. Ausreichende Flüssigkeitsaufnahme

- Ziel: Halten Sie den Harntrakt durch regelmäßiges Spülen sauber und verhindern Sie die Ansammlung von Bakterien.

- Empfehlung: Trinken Sie täglich mindestens 1,5 bis 2 Liter Wasser. Bei sportlicher Aktivität oder heißem Wetter kann eine höhere Flüssigkeitsmenge erforderlich sein.

2. Hygienemaßnahmen

- Ziel: Vermeiden Sie das Eindringen von Bakterien in den Harntrakt.

- Tipps:

- Nach dem Toilettengang: Wischen Sie von vorne nach hinten, um zu verhindern, dass Bakterien aus der analen Region in den vaginalen oder Harnröhrenbereich gelangen.

- Nach dem Geschlechtsverkehr: Urinieren Sie und waschen Sie den genitalen Bereich, um eventuell eindringende Bakterien auszuspülen.

- Intimhygiene: Verwenden Sie milde, pH-neutrale Seifen oder spezielle Intimwaschmittel. Vermeiden Sie aggressive Seifen und Duftstoffe, die die Schleimhäute reizen können.

3. Regelmäßiges Wasserlassen

- Ziel: Verhindern Sie die Ansammlung von Urin in der Blase, was das Wachstum von Bakterien begünstigt.

- Empfehlung:

- Wasserlassen, wann immer Sie den Drang verspüren. Vermeiden Sie lange Zurückhaltezeiten.

- Regelmäßiges Wasserlassen alle zwei bis drei Stunden kann hilfreich sein.

4. Ernährungsgewohnheiten

- Ziel: Minimieren Sie die Reizung der Blase durch bestimmte Lebensmittel und Getränke.

- Vermeiden:

- Alkohol: Kann die Blase reizen und dehydrierend wirken.

- Koffein: Häufig in Kaffee, Tee und Energy-Drinks enthalten, ist ein bekanntes Blasenreizmittel.

- Scharfe Gewürze: Können die Blasenschleimhaut reizen.

- Kohlensäurehaltige Getränke: Können ebenfalls reizend wirken.

- Ernährung:

- Eine ausgewogene Ernährung, reich an Obst, Gemüse und Ballaststoffen, fördert die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden des Harntrakts.

- Cranberry-Produkte: Es gibt Hinweise, dass Cranberry-Saft oder -Tabletten helfen können, Harnwegsinfektionen vorzubeugen, da sie verhindern, dass Bakterien an den Blasenwänden haften.

5. Kleidung und Unterwäsche

- Ziel: Sorgen für eine Umgebung, in der das Wachstum von Bakterien und Hefe reduziert wird.

- Tipps:

- Tragen Sie Baumwollunterwäsche, die atmungsaktiv ist und Feuchtigkeit ableitet.

- Vermeiden Sie enge Kleidung, die Wärme und Feuchtigkeit speichern kann, was ein günstiges Klima für die Vermehrung von Bakterien und Hefen schafft.

6. Sexuelle Gewohnheiten

- Ziel: Reduzieren Sie das Risiko von sexuell übertragbaren Infektionen, die die Harnröhre betreffen können.

- Tipps:

- Verwenden Sie Kondome zur Verringerung des Infektionsrisikos.

- Praktizieren Sie gute Genitalhygiene vor und nach dem Geschlechtsverkehr.

7. Vorbeugende medizinische Maßnahmen

- Ziel: Erkennen und behandeln Sie potenzielle Probleme frühzeitig.

- Regelmäßige Kontrolluntersuchungen: Besuchen Sie regelmäßig den Arzt für Routineuntersuchungen, um mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen und zu behandeln.

Vorbeugung spielt eine entscheidende Rolle im Umgang mit Schmerzen in der Blase und Harnröhre. Durch ausreichende Flüssigkeitszufuhr, gute Hygienemaßnahmen und eine bewusste Ernährung können viele der häufigsten Ursachen von Harnwegsproblemen reduziert oder vermieden werden. Regelmäßiges Wasserlassen und die Vermeidung irritierender Substanzen und Verhaltensweisen sind ebenfalls hilfreich. Bei wiederkehrenden Problemen oder spezifischen gesundheitlichen Bedenken sollte immer ein Arzt konsultiert werden, um eine maßgeschneiderte Präventionsstrategie zu entwickeln.